Книга: Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921

Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921

© А. Иконников-Галицкий, 2014

© А. Рыбаков, оформление серии, 2012

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство КоЛибри®

В окне виднелось сероватое пространство Финского залива. Над блеклой водой взлетали и пикировали чайки. Их тревожные крики не проникали сквозь плотно закрытые окна кабинета. В кабинете было очень тихо, настолько тихо, что тиканье каминных часов казалось нестерпимо громким и назойливым. Стрелки на циферблате показывали четыре часа три минуты.

Лучик, пробившийся из заоконного простора, ударился о белый циферблат, отразился от него и точкой-зайчиком упал на темно-зеленое сукно письменного стола. Чернильный прибор, несколько фотопортретов в рамках, настольная лампа – больше на широкой поверхности стола ничего не было. За столом на вращающемся стуле с удобной дугообразной спинкой сидел человек. Он сидел прямо, не опираясь на спинку стула. Телосложения он был среднего и роста, по-видимому, среднего. Образцово сшитый мундирный китель облегал его непримечательную фигуру точно и гладко, не морща. Его правильное, приятных очертаний лицо, оформленное аккуратной бородой и соразмерными усами, ничего не выражало. Только под глазами залегла неожиданная пугающая темнота. Он сосредоточенно смотрел вниз, на ближний край письменного стола, и молчал.

По другую сторону темно-зеленого суконного поля на стульях с высокими резными спинками помещались еще двое: один – в военном мундире с аксельбантом, другой – в штатском сюртуке и жилете, при галстуке, охватывающем стоячий воротничок. Оба были напряжены, оба ждали чего-то.

Лучик-зайчик добрался до граненого края чернильницы и рассыпался маленькой радугой. В этот миг человек за письменным столом поднял глаза и, не меняя позы, не меняя выражения лица, заговорил, обращаясь к сидящим напротив. Он говорил с трудом, и в его глуховатом баритоне звучало что-то мучительное, что-то такое, что резко контрастировало с неподвижной бесстрастностью благообразного лика.

– Сергей Дмитриевич, принять сказанное вами – это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей. Как не остановиться перед таким решением?..

Он вновь умолк, как будто боясь выпустить на волю слово, которое потом не поймаешь, которое натворит неслыханных бед.

– Но, ваше императорское величество, – штатский нарушил готовую вновь установиться тишину, – вы сделали решительно все, что было в ваших силах, дабы предотвратить непоправимое. Не на вас, не на вас ляжет ответственность за последствия. И мы, ваши слуги, в точности исполняли вашу волю. Но из ситуации, которая сложилась не по нашей вине, нет иного выхода.

Человек за письменным столом молчал. Темнота под его глазами обозначилась еще резче, еще тяжелее. Наконец, как бы поднимая огромный камень, произнес:

– Вы правы. Нам ничего другого не остается делать, как ожидать нападения. Передайте начальнику Генерального штаба мое приказание о мобилизации.

И встал, давая понять, что разговор окончен.

Министр иностранных дел Российской империи Сергей Дмитриевич Сазонов и генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев тоже встали, отдали поклон и вышли из кабинета императора.

Через несколько минут на столе начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Янушкевича зазвонил телефон. Генерал снял трубку:

– У аппарата Янушкевич.

– Говорит Сазонов. Николай Николаевич, я телефонирую из Петергофа. Я был у государя и только что получил от него повеление передать вам приказ об общей мобилизации.

Семнадцатое июля 1914 года. Последний день перед началом мировой войны.

Когда Первая мировая война назревала, когда начиналась, никто, ни один человек в мире не знал, какой она будет и к какому рубежу приведет человечество. Думали, что она продлится два-три месяца, много – полгода. Думали, что армии повоюют да и разойдутся. Николай II, хозяин земли Русской, возможно, больше других боялся и не хотел войны, потому что лучше других понимал, как велика и взрывоопасна его держава. Но и он в своей беседе с Сазоновым говорит о сотнях тысяч смертей. На самом деле на полях сражений погибнут миллионы. А главное – война не замрет на этих заваленных гниющими трупами полях сражений, она ринется по тылам, она свергнет правительства, она опрокинет устои общества, она перевернет вверх тормашками законы морали, она отменит все, что было до нее. Огонь войны переродится в пламя мировой революции, сожжет целые державы в междоусобных смутах, потом ненадолго утихнет, потом вспыхнет снова и еще страшнее огненным смерчем Второй мировой войны. И наконец, атомным взрывом 6 августа 1945 года вознесется до космических высот.

Изменив мир, война изменила и душу человеческую.

Эта книга – о войне и о людях, изувеченных войной. В отличие от миллионов других изувеченных, к этим вместе с увечьем пришла слава. Думаю, не ошибусь, если скажу, что никому из них слава не принесла счастья.

Про каждого из них можно написать книгу. Про многих книги уже написаны.

Чтобы не повторять многократно рассказанное, мы сосредоточим наше внимание на том, как эти люди, совершенно разные и в то же время чем-то похожие, оказались на фронтах Первой мировой войны, как прошли ее дорогами, как были захвачены вихрями революции – русской смуты – и как потом разошлись по разные стороны фронтов войны Гражданской.

В начале третьего часа пополудни 29 января (11 февраля) 1918 года на втором этаже Атаманского дома в Новочеркасске, в комнате, расположенной напротив кабинета войскового атамана, прогремел выстрел. Короткая траектория револьверной пули, пробившей навылет сердце генерала Каледина и расплющившейся о железную сетку походной кровати, прочертила границу между двумя войнами – Первой мировой и Гражданской – и сцепила их в единое, непрерывное кровопролитие. Весть о гибели атамана Всевеликого войска Донского полетела по телеграфу вслед за опубликованным в тот же день приказом красного главковерха Крыленко о демобилизации русской армии. Накануне народный комиссар Троцкий объявил в Брест-Литовске, что Россия выходит из войны. Это был выход в бездну.

Лесистые горбы карпатских предгорий потонули в волокнистом тумане. Дожди зарядили не на шутку: казалось, вся Галиция залита небесной водой. Речка Стрвяж, месяц тому назад казавшаяся игрушечной, славной, радовавшая солдатский глаз бодрящими солнечными переливами, теперь помутнела, вздулась, шумела раздражительно, почти грозно. Раскисшая, скользкая дорога тянулась в узкой долине, прижимаясь к сварливому потоку. Дорога была наполнена движением – таким же недовольным, хмурым, как погода. Имя этому движению – отступление. 12-я кавалерийская дивизия вот уже пятый день под нескончаемыми дождями продвигалась на восток, от Ольшаницы на Хыров, под защиту пехотных позиций.

Война шла уже два месяца, и шла она как-то неправильно. Все происходило не так, как ожидалось. Не было ни блестящих атак, ни победоносных походов, ни полководцев, скачущих на белых конях. Нескончаемые массы людей, лошадей, повозок, орудий и всевозможного армейского скарба толклись и крутились в разных направлениях, без видимого порядка, сталкиваясь друг с другом и расходясь; люди иногда двигались организованно, иногда разбегались в панике, иногда бросались друг на друга в необъяснимом остервенении. Где-то над всем этим были штабы армий и командующие; из заоблачных высот время от времени прорывались телеграммы и вестовые с указаниями: выдвигаться туда-то, концентрироваться там-то, овладеть таким-то пунктом… Но через несколько часов или дней новые телеграммы приносили новые директивы, в корне противоречившие предыдущим. И массы подвижного живого и неживого материала разворачивались, перестраивались, перетекали по дорогам, горным проходам и речным долинам. 12-я кавалерийская дивизия, за два месяца дважды приняв участие в крупных боях, тоже металась, изматывая собственные силы в бесконечных переходах: от Тарнополя[1] к Рогатину, от Рогатина к Миколаеву, от Миколаева к Комарно; оттуда – через горные кряжи в долину реки Сан. И вот теперь это отступление на восток, столь же непонятное, как и предшествовавший ему бросок на запад.

Отступление угнетающе действует на людей. Кавалеристы ехали понуро, кутались в промокшие насквозь шинели, изредка материли лошадей и старались не смотреть на валяющиеся здесь и там гниющие конские туши – воспоминание о боях, прокатившихся по этой долине месяц назад. Драгуны и уланы давно прошли поэскадронно во главе колонны и теперь, наверно, уже грелись в обывательских хатах в Хырове. Вслед за ними тянулся дивизионный обоз: сотни телег, колымаг и двуколок. Обозным строго-настрого было приказано двигаться в два ряда по краям дороги, оставляя среднюю часть свободной для передвижения верховых. Но утомительный путь усыплял возниц, и лошади, предоставленные своей воле, то там, то сям вытягивали повозки на удобную, менее размокшую середину и тащились по ней. Потом раздавался окрик какого-нибудь унтера, звучала непродолжительная ругань – и повозки снова выстраивались в две цепочки по краям дороги.

В очередной раз одна из телег выкатилась на запретную середину. Обозные командиры не успели вернуть ее в строй. Послышался топот копыт нескольких десятков лошадей, из-за поворота появилась группа всадников и, разбрызгивая грязь, подлетела к злополучной повозке. Посреди верховых выделялся крупный, чуть сутулый усатый седоватый кавалерист; выкатывая глаза из-под густых, яростно сведенных бровей, он что-то кричал вознице, но слова его сливались с чавканьем подков по лужам. Лампасы на штанах, три звездочки на генеральских погонах.

– Батюшки! Дивизионный, Каледин, – успел шепнуть обозный унтер легкораненому бойцу, полусидящему рядом с ним на двуколке, спрыгнул и вытянулся перед начальством.

Возница на злополучной телеге ничего не замечал. Он сидел, согнувшись в три погибели, завернувшись в шинель, и, видимо, крепко спал.

Очевидец, подполковник фон Валь: «Подводчик с закутанными башлыком ушами не услышал криков сзади, потом медленно повернулся. Пока смысл слов дошел до его мозгов и произвел нужную эволюцию, в течение которой он раскрыл рот, вытаращил глаза и дал лошадям идти в прежнем направлении. Каледин взбешенный выхватил шашку и размахнулся, чтобы ударить его по голове. Штабные успели ухватить его за руку»[2].

Резким движением генерал направил оружие в ножны. Ему было неловко за свою нелепую вспышку перед офицерами и хотелось сорвать на ком-нибудь копившуюся неделями злость. Тут он увидел бойца на двуколке.

– Эт-то что? Мертвая душа? Почему в обозе?

Солдат, рыжеватый веснушчатый парень, пытался встать, но мешала больная нога и сваленный в двуколке хлам. От страха он онемел и дико таращился на белую генеральскую ладонь, сжимающую рукоять шашки.

– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, раненый! – пророкотал многоопытный унтер.

– Почему не в лазарете? – крикнул генерал на излете гнева. Потом подбежавшему офицеру:

– Поручик! Убрать! К черту! Взыщу!

Развернул коня, стегнул нагайкой, рванул с места и ускакал в сопровождении свиты.

Характеристики, которые современники и потомки дают генералу Каледину (ударение в фамилии – на последнем слоге), весьма разноречивы, хотя в чем-то они сходятся. Вот некоторые из них.

Эрнест Георгиевич фон Валь, в начале Первой мировой войны подполковник, офицер для поручений, с декабря 1914 года полковник, начальник штаба 12-й кавалерийской дивизии:

«Солдаты инстинктивно чувствовали силу личности ген[ерала] Каледина, слепо доверяли ему и любили его, несмотря на суровый вид и строгость. В офицерской среде он пользовался еще и в мирное время исключительным уважением. Но командиры полков и высшее начальство недооценивали его.

<…>

Никто в русской армии не может сравниться с ним по глазомеру, по быстроте схватывания обстановки, оценке тактического ключа дела, быстроте решения, железной воле при приведении в исполнение намеченной цели, твердости и упорству в минуты великой опасности»[3].

Владимир Иванович Соколов, генерал-лейтенант, в 1916 году командир 14-й дивизии, входившей в состав 8-й армии Каледина:

«…Мрачная, угрюмая, молчаливая фигура Каледина внушала уныние, страх, а при дальнейшем знакомстве даже озлобление. Его, что называется, не любили в войсках… <…> Неблагоприятное впечатление самой личности Каледина явилось с первого же его появления перед войсками. Его обращение к офицерам, горевшим желанием идти в бой, звучало обидной угрозой, если в готовящемся прорыве не будет успеха. <…>

Насколько был щедр на боевые награды солдатам Брусилов, настолько скуп был Каледин. Как и многие другие начальники, он, очевидно, не понимал, что есть невозможное и для первейших храбрецов и что при общей неудаче дела могут быть выдающиеся подвиги отдельных лиц и целых частей, достойные поощрения наравне с самыми удачными делами. <…>

Проявив полную бездарность, Каледин все-таки продолжал оставаться на своем посту командующего армией. Думали, что он поддерживается тем же Брусиловым, благоволившим к Каледину, как кавалерийский начальник к кавалеристу, хотя Каледин был казак, т. е. не вполне кавалерист»[4].

Алексей Алексеевич Брусилов, генерал от кавалерии, в начале войны командующий 8-й армией, затем главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта:

«Я его близко знал еще в мирное время. Дважды он служил у меня под началом, и я изучил его вдоль и поперек. Непосредственно перед войной он командовал 12-й кавалерийской дивизией, входившей в состав моего 12-го армейского корпуса. Он был человеком очень скромным, чрезвычайно молчаливым и даже угрюмым, характера твердого и несколько упрямого, самостоятельного, но ума не обширного, скорее, узкого, что называется, ходил в шорах. Военное дело знал хорошо и любил его. Лично был он храбр и решителен. В начале кампании, в качестве начальника кавалерийской дивизии, он оказал большие услуги армии в двух первых больших сражениях, отлично действовал в Карпатах, командуя различными небольшими отрядами. <…> По моему настоянию он был назначен командиром 12-го армейского корпуса. <…> Кавалерийская дивизия – по своему составу небольшая, он ею долго командовал, его там все хорошо знали, любили, верили ему, и он со своим делом хорошо управлялся. Тут же, при значительном количестве подчиненных ему войск и начальствующих лиц, его недоверчивость, угрюмость и молчаливость сделали то, что войска его не любили, ему не верили; между ним и подчиненными создалось взаимное непонимание»[5].

Константин Михайлович Оберучев, бывший полковник, лишенный чинов за участие в деятельности партии социалистов-революционеров; в 1917 году возвращен Временным правительством на службу в чине генерал-майора и назначен комиссаром, а затем командующим войсками Киевского военного округа:

«Я знал Каледина в молодых годах. Я только что поступил в Артиллерийское училище и был в младшем классе его, а он был юнкером старшего класса. Вспоминаю его всегда сосредоточенным, без улыбки, несколько угрюмым человеком. После выхода его из училища я потерял его из виду. И вот, в Черновицах, мне пришлось с ним встретиться как с командующим армией. Встретился тот же угрюмый человек, которого я знал еще в ранней молодости. И я сразу узнал его»[6].

Александр Смирнов, наш современник, журналист, писатель, историк казачества:

«Он остался непонятым многими современниками и не оценен потомками. Он был настолько яркой личностью, что это зачастую мешало оценивать его дела и поступки объективно»[7].

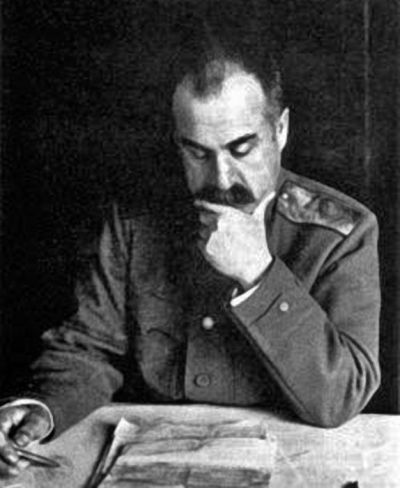

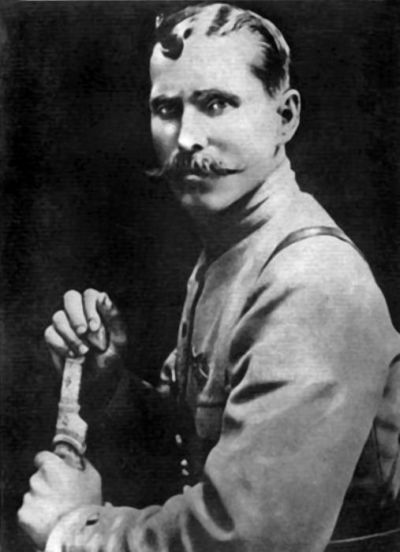

Итак, суммируем – с учетом фотографий, сохранивших внешний облик Каледина.

Высокий, массивный, крупноголовый (с возрастом стал слегка сутулиться). Правильные, истинно казачьи черты лица, под конец жизни заметно одутловатого. Волосы темные, в последние годы на висках обозначилась седина. Высокий лоб с залысинами. Стрижка бобриком. Черные густые брови. Широкие, опущенные вниз усы. Карие небольшие глаза. Губы поджаты. Выражение лица как будто недовольное. Замкнут, молчалив, неулыбчив, производит впечатление хмурого до угрюмости человека. В характере наблюдается упрямство. К делу относится ответственно, не без педантизма. С подчиненными резок, но сдержан. Безусловно храбр; иногда бравирует этим. Исправный командир, но лидерских, а тем более харизматических качеств не проявлял.

Этому портрету соответствует послужной список, да и вообще биография Алексея Максимовича Каледина – по крайней мере, до августа 1914 года.

До августа четырнадцатого – почти 53 года из 56 лет земного пути Каледина – ничего примечательного. О его жизни до начала Первой мировой войны вообще мало что известно. Основной источник информации – послужной список.

Согласно этому документу, Алексей Каледин родился 12 октября 1861 года в семье казачьего офицера Максима Васильевича Каледина в станице Усть-Хоперская. Его семье вроде бы принадлежал близ станицы хутор, который так и называли – Каледин. Поэтому зачастую местом рождения будущего атамана называют хутор Каледин. Однако впоследствии никакого недвижимого имения за генералом Калединым, как и за его братом Василием, не числилось. Их отец Максим Васильевич дослужился до полковника; дед Василий Дмитриевич – до майора (войскового старшины): значит, выслужил потомственное дворянство. Являлись ли дворянами более далекие предки нашего героя – неизвестно.

С самого рождения Алексею была предопределена военная служба. О его раннем детстве нет никаких сведений, но, несомненно, со станичными мальчишками он играл в войну. После нескольких лет обучения в Усть-Медведицкой классической гимназии родители отправили Алексея в Воронеж, в Михайловскую военную гимназию. Военными гимназиями тогда назывались кадетские корпуса.

Любопытный факт: тот же Михайловский воронежский кадетский корпус в 1901 году, через двадцать два года после Каледина, окончит некто Владимир Овсеенко, сын капитана. Позднее он станет революционером, известным под псевдонимом Антонов. 8 декабря 1917 года Антонов-Овсеенко будет уполномочен руководить большевистскими войсками, действующими «против калединских войск и их пособников»[8]. Направляемые им красные части ворвутся в Новочеркасск, когда тело Каледина с пробитым сердцем уже будет сокрыто в безымянной могиле…

После Воронежа – Петербург. 1 сентября 1879 года Каледин зачислен юнкером во 2-е военное Константиновское училище. Два года учился там, потом прошел еще годичный курс в Михайловском артиллерийском училище. По окончании учебы 7 августа 1882 года определен сотником в конноартиллерийскую батарею Забайкальского казачьего войска (чин сотника в казачьих войсках соответствовал армейскому чину поручика). В Забайкалье прослужил несколько лет и был вновь направлен в Петербург на учебу. В подъесаулы (чин соответствует штабс-капитану) произведен в 1889 году, во время обучения в Николаевской академии Генерального штаба. В том же году, как окончивший Академию по первому разряду, причислен к Генштабу и отныне именуется армейским чином с прибавлением: Генерального штаба штабс-капитан (через два года уже капитан). Следующие шесть лет служил в Варшавском военном округе, по большей части в штабах. В 1895 году переведен на родину, на Дон: старшим адъютантом войскового штаба Войска Донского. Там же получил погоны подполковника, затем полковника. В 1900–1903 годах служил в управлении пехотной бригады. В 1903 году был назначен начальником Новочеркасского казачьего юнкерского училища – три года готовил офицеров для будущих войн, мировой и Гражданской… С 1906 по 1910 год снова на штабной работе: помощник начальника войскового штаба войска Донского – то есть ответственный за всю нудную канцелярскую рутину. Исполнительность и педантизм пригодились: в 1907 году произведен в генерал-майоры за отличие. В 1910 году, на пороге пятидесятилетия, – назначение в строй: получил бригаду. В декабре 1912 года назначен начальником 12-й кавалерийской дивизии. 14 апреля 1913 года произведен в генерал-лейтенанты.

Удачная карьера образцового службиста. Служба не боевая и в основном не строевая, а административно-штабная. В ней нет ничего интересного, ни одного яркого пятна. Молчаливый человек неспешно поднимается по ступеням чинов.

У него, правда, нет детей – для природного казака это, конечно, горе.

Личная и семейная жизнь Каледина – тайна за семью печатями. Известно только, что с будущей своей женой, Марией Гранжан (урожденной Ионер), гражданкой Швейцарии, он познакомился во время службы в Варшавском округе. Венчались они уже в Новочеркасске в 1895 году. На одной из немногих сохранившихся их совместных фотографий – пышнотелая дама скорее еврейского, нежели французского типа, в темном бархатном платье, в очках со шнурком; рядом с ней высокий молодцеватый темноусый офицер с погонами полковника. Стало быть, фотография сделана не ранее декабря 1899 года (время производства в этот чин). В источниках встречаются глухие и лишенные подробностей упоминания о том, что их единственный сын, одиннадцатилетний мальчик, утонул в речке Тузловке под Новочеркасском. Фотография, по-видимому, сделана раньше: на лицах супругов нет той затаенной скорби, которая навсегда поселяется в глазах, в морщинках, в осанке, в положении рук родителей, потерявших единственного ребенка.

На этом можно было бы ставить точку. Жизнь прожита – худо ли, хорошо ли. Скорее хорошо, чем худо. Ему шестой десяток, река его судьбы течет размеренно, спокойно. Ему обеспечены почетная старость и хорошая пенсия – лет этак через десять.

Кто же знал, что взлет и трагедия – впереди. И что предвестием этого самоубийственного взлета станет выстрел, прогремевший 28 июня 1914 года в Сараеве, в Боснии. Пуля, вылетевшая из браунинга, который сжимал в руках боснийский серб Гаврила Принцип, смертельно ранила наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда Габсбурга. Она же, подобно маленькому камушку, упавшему с вершины горы, породила титанический камнепад – гром миллиардов выстрелов Первой мировой войны. И бесконечным рикошетом, как эхом отражаясь от излучин времени, домчавшись до охваченного революционной смутой Дона, она же, эта пуля, или одна из бесчисленных ее сестер поразит через три с половиной года сердце генерала Каледина.

12-я кавалерийская дивизия, входившая в состав XII армейского корпуса[9] Киевского военного округа, дислоцировалась в Подолии, вблизи от австро-венгерской границы, за которой – Галиция. Штаб дивизии находился в городе Проскурове[10], на Южном Буге. Отсюда до Винницы, до штаба корпуса, чуть больше ста верст. Летя с непривычной даже для кавалериста скоростью – в автомобиле! – по хорошо укатанной дороге, Каледин не мог не наслаждаться видом пышно-густых садов, расписных хат, начинающих золотеть полей, за которыми темнели живописные рощицы. Утреннее солнце играло на водах Буга. Над высоким берегом слева показались и поплыли мимо романтические руины Меджибожского замка. Все это радовало и умиротворяло душу. Но все же что-то беспокоило генерала. Какая-то колючка засела внутри, поблизости от сердца, и ворочалась там, не давала покоя.

Зачем ни свет ни заря вызвал корпусной командир генерал от кавалерии Брусилов? Почему он вернулся из отпуска на две недели раньше срока? Казак Каледин недолюбливал выпускника Пажеского корпуса Брусилова и считал, что тот недооценивает его. Поговаривали, что корпусной скоро уйдет на повышение, – может быть, хочет попрощаться? Это бы ладно, а то – чего хорошего можно ждать от внезапных вызовов к начальству?

Позавчера в Проскурове был получен секретный пакет из штаба округа о приведении войсковых частей в предмобилизационное положение. Что это означает? Проверка готовности? Учебная тревога? Не воевать же, в самом деле, собрались там, наверху! С кем воевать? Решили погонять этих строевых хорошенько. Однако же предмобилизация – дело нешуточное. Вторые сутки в дивизии никому нет покоя. И мчится автомобиль, сжигая казенный бензин, из Проскурова в Винницу средь роскошных полей Украины, один вид которых, счастливый и безмятежный, исключает всякую мысль о какой-то там войне.

И тут случилось нечто странное. Беспокойная колючка разорвалась в сердце Каледина маленькой злой шрапнелью… и исчезла. В ту же минуту генерал понял: будет война. Вокруг все кипело и наслаждалось жизнью. Но он уже знал: что-то страшное, смертельное, отвратительное притаилось за горизонтом. Оно наползало. Оно подбиралось к нему.

Политика – не его, не офицерское дело. Но тут вспомнились недавние телеграммы о сараевском убийстве. Антисербская истерика немецких газет. Всеславянский пафос газет русских. Удивленная настороженность, внезапно появившаяся в движениях офицеров, – напряжение натянутой струны. И что-то странное в глазах солдат, какие-то блики и тени: то ли преданность, то ли ненависть. Все эти люди хотели жить. Но слишком многие из них хотели убивать. Были готовы убивать.

Адъютант провел Каледина в кабинет Брусилова. Первые же слова командующего, услышанные после уставного рапорта и приветствий, ударили в ту самую точку.

– Алексей Максимович, не знаю, успели ли вам передать: только что получен приказ о мобилизации.

Невольная пауза. Командующий продолжал:

– Я два дня как из Германии. В Берлине творится нечто неописуемое: наше посольство в осаде; тысячные толпы требуют крови. Не буду от вас скрывать: ситуация развивается так, что, по-моему, война неизбежна.

Брусилов помолчал, призадумался, тронул кавалерийские усы, подошел к штабной карте:

– Не знаю нынешних планов Генштаба, но полагаю, что нас ожидает выдвижение на запад, в общем направлении на Дружкополь, Каменку-Струмилову и Львов. В связи с этим я вызвал начдивов, а вам, дорогой мой, вам надлежит…

…Через несколько часов, выходя после совещания из здания штаба корпуса, Каледин остановился на ступеньках, осмотрелся и, прежде чем надеть фуражку, тряхнул головой. Как будто хотел вытряхнуть больные, мрачные мысли. Огляделся. Милейший городок раскрывал ему свои объятия. Тихий вечер плыл над Бугом. Светились маковки Спасо-Преображенского собора. Гуляла молодежь. Слышались обрывки напевно произносимых фраз:

– Я бачу, що вы якая-то до мене нерасположенная…

– От дурашку, я ж тебе кохаю…

Невозможно было представить, что через несколько дней, недель или месяцев будет война. Что она вообще будет. Что весь этот мир вскоре полетит в тартарары.

Из воспоминаний Брусилова:

«Винница – очень хорошенький, уютный городок, живописно расположенный на холмистых берегах красивой реки… – удивительное сочетание культуры и захолустья одновременно. Рядом с целыми старосветскими усадьбами в садах и огородах посреди города – театр, который смело можно перенести в любую столицу, шестиэтажная гостиница с лифтом, электричеством, трамваи, водопровод, прекрасные парные извозчики. И тут же боковые улички и переулки, заросшие травой, и мирно разгуливающие поросята, куры и цыплята. Окрестности очень красивые, много старинных польских и украинских поместий, монастырей и хуторов»[11].

Из мемуаров Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, летом 1914 года полковника, впоследствии – генерал-лейтенанта Советской армии:

«Лето было в разгаре. Кое-как сколоченные столы на городском базаре ломились под тяжестью розовых яблок, золотых груш, огненных помидоров, лилового сладкого лука, „шматков“ тающего во рту трехвершкового сала, истекавших жиром домашних колбас – словом, всего того, чем так богата цветущая Украина. Безоблачное, ослепительно-голубое небо стояло над сонным городом, и, казалось, ничто не может нарушить мирного течения тихой провинциальной жизни…

Полковые дамы наперебой варили варенье и бочками солили превосходные огурцы; господа офицеры после неторопливых строевых занятий шли в собрание, где их ждали уже на накрахмаленных скатертях запотевшие графинчики с водкой; полк стоял в лагере, но ослепительно-белые палатки, и разбитые солдатами цветники, и аккуратно посыпанные песочком дорожки только усиливали ощущение безмятежно мирной жизни, владевшее каждым из нас»[12].

Из воспоминаний Брусилова:

«Винница – это последний этап нашего мирного, тихого бытия в прошлом. Всего год мы там прожили до войны. Наш скромный уютный домик с садиком, любимые книги и журналы, милые люди, нас окружавшие, масса зелени, цветов, прогулки по полям и лесам, мир душевный… А затем – точка… Налетел ураган войны и революции, и личной жизни больше нет»[13].

23 июля (10 июля по принятому в России юлианскому календарю[14]) 1914 года правительство Австро-Венгерской империи предъявило ноту правительству королевства Сербия. Возлагая на сербскую сторону ответственность за убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, венский кабинет в ультимативной форме выдвигал ряд требований, несовместимых с государственным суверенитетом Сербии. Говорили, что, утверждая текст ультиматума, император Франц-Иосиф произнес:

– Россия никогда не примет его. Будет большая война.

Германия поддержала требования Австро-Венгрии.

25 июля, после напряженных консультаций с Петербургом и Лондоном, правительство Сербии заявило о готовности принять все пункты ультиматума, кроме одного – об участии австрийских властей в расследовании сараевского убийства на территории Сербии. В тот же день Австро-Венгрия приступила к частичной мобилизации войск против Сербии.

26 июля (13 июля по юлианскому календарю) начальник российского Генерального штаба генерал-лейтенант Янушкевич известил командующих войсками в округах о начале подготовительного к войне периода. (Приказ о приведении войск в предмобилизационное состояние был получен в частях Киевского военного округа только к вечеру 16 июля.)

28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии и всеобщую мобилизацию.

30 (17) июля Николай II санкционировал приказ о всеобщей мобилизации в Российской империи.

31 (18) июля в России началась мобилизация. Император Германии Вильгельм II направил Николаю II требование немедленно прекратить мобилизацию. Требование было отклонено. В то же утро командир XII корпуса Брусилов прибыл из отпуска в штаб корпуса в Винницу.

1 августа (19 июля) Германия объявила войну России и одновременно приступила ко всеобщей мобилизации. Телеграмму об этом Брусилов получил в Виннице вечером того же числа. В тот же день всеобщая мобилизация началась во Франции.

2 августа (20 июля) Николай II назначил Верховным главнокомандующим русскими войсками великого князя Николая Николаевича; начальником штаба Главковерха – генерал-лейтенанта Янушкевича. Образованы фронты: Северо-Западный (главнокомандующий – генерал от инфантерии Яков Григорьевич Жилинский) и Юго-Западный (главнокомандующий – генерал от артиллерии Николай Иудович Иванов). В составе Юго-Западного фронта образована 8-я армия под командованием Брусилова. 12-я кавдивизия влита в ее состав.

3 августа Германия объявила войну Франции. В тот же день германские войска вторглись в Бельгию.

4 августа королевское правительство Британии объявило войну Германии.

6 августа (24 июля) Австро-Венгрия объявила войну России. В этот же день произошла первая перестрелка между австрийскими войсками и русской пограничной стражей у железнодорожного моста через реку Збруч у станции Волочиск.

27 июля по русскому календарю (9 августа – по европейскому) два эскадрона 12-го уланского полка 12-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенанта Каледина атаковали восточнее Волочиска полуэскадрон 2-го австрийского полка.

2 (15) августа командование 8-й армии получило директиву главнокомандующего фронтом: «наступая на фронт Ходоров – Галич, атаковать противопоставленные ей войска противника, имея в виду воспрепятствовать отходу значительных сил их за Днестр. Начать наступление 5 августа и 7 августа главными силами достичь реки Збруч»[15].

5 (18) августа части 8-й армии переправились через реку Збруч, по которой проходила российско-австро-венгерская граница.

17 (30) августа на фронте 8-й армии развернулись первые большие бои, вошедшие в историю как сражение на реке Гнилая Липа. Брусилов впоследствии напишет: «Должен отметить серьезную услугу, которую в первый день сражения оказал армии генерал Каледин со своей 12-й кавалерийской дивизией. Она заняла разрыв фронта между 12-м и 7-м корпусами по собственной инициативе и боролась с подавляющею силою противника до подхода бригады 12-й пехотной дивизии…»[16]

Так начиналась Первая мировая война – для всего мира и лично для Каледина. Бои на Гнилой Липе стали в жизни пятидесятидвухлетнего генерала боевым крещением и одновременно полководческим экзаменом. Экзамен был сдан весьма неплохо.

«Кровь – это грязь, текущая внутри нас»

Не будем подробно рассказывать о боях, в которых участвовала дивизия Каледина. Развернувшаяся в августе – сентябре 1914 года Галицийская битва представляла собой хаотичное столкновение и взаимоистребление двухмиллионной массы людей на огромной территории между Вислой, Западным Бугом и Днестром. Никто из военачальников – ни русских, ни австрийских – не умел управлять таким огромным количеством войск на таких обширных пространствах. Имевшиеся средства связи не годились для своевременной передачи информации; разведданные устаревали, не успев достигнуть штабов. Штабы не поспевали за событиями; командующие принимали решения вслепую. Эффектно задуманные удары приходились по пустым местам, а в то же время целые полки на марше попадали под густую шрапнель, под сабли неведомо откуда взявшейся кавалерии, вырубались и расстреливались без остатка. Тыловые коммуникации не справлялись с переброской резервов и подкреплений; эшелоны и обозы с продовольствием и боеприпасами безнадежно отставали от наступающих войск, обрекая их на бессилие, голод, скорое и неминуемое отступление. Раненых не на чем было вывозить и негде размещать. В тылах царил хаос.

Из дневника Александра Ивановича Верховского, в начале войны капитана, впоследствии военного министра Временного правительства (запись относится к военным действиям на Северо-Западном фронте, но то же самое происходило и на Юго-Западном):

«Семь суток мы ходили без отдыха и перерыва вперед и назад, днем и ночью между Лыком и Маркграбовым, не зная зачем и почему. Три раза наша бригада попадала в одну и ту же деревню Калиновен и готовилась принять в ней бой. Могло создаться впечатление, что люди, руководившие нами, сошли с ума…Наше маневрирование, не руководимое из штаба армии, носило хаотический характер. Никакой связи между частями, никакой ориентировки начальников о том, что происходит, и о целях действий… Все, чему мы, молодежь, учились о современной войне, все было позабыто, все не исполнялось. Мы не знали, куда и зачем идем, откуда гремят выстрелы, кто и почему стреляет. Мы не знали, кто вправо и влево от нас, где нам получать наше продовольствие и снаряды»[17].

Никакие результаты, достигнутые в такой войне, не могли быть прочными.

Вначале австрийцы разбили 5-ю армию Плеве под Томашувом на Люблинско-Холмском направлении. Потом 3-я армия Рузского и 8-я Брусилова сокрушили австрийцев на Гнилой Липе и рванулись на Галич и Львов. Австрийцы из Львова бежали, но через несколько дней нанесли встречный удар в районе Городка и Самбора, едва не окружили русские корпуса, едва не отобрали Львов. Когда Брусилов и Рузский уже не чаяли отбиться, австрийский фронт вдруг затрещал и покатился назад, за реку Сан, за Вислу и Дунаец, за хребты Карпат. Но и русское наступление вскоре захлебнулось: тылы отстали, убыль в войсках была колоссальной, а северо-западнее Галиции в начале октября германо-австрийские войска мощным ударом пробили фронт в направлении Варшавы, угрожая выйти во фланг и тыл всей галицийской группировке русских. Пришлось откатываться назад. Потом и рывок немцев на Варшаву обернулся их отступлением. Снова русские армии в Галиции двинулись вперед и снова уперлись в Карпаты.

Австрийские офицеры прозвали эти бесконечные растягивания и сжатия линии фронта «гуммикриг» – резиновая война.

В конце августа дивизия Каледина двигалась на Самбор, южнее Львова. Потом была выброшена навстречу прорвавшимся австрийцам у Комарно на реке Верещице западнее Львова. Здесь, во встречном бою, впервые дивизия понесла серьезные потери. Потом, в сентябре, был бросок на Сан и трудное отступление вдоль горных кряжей под холодными осенними ливнями. Потом короткий отдых в тылу – и снова наступление, встречные бои, броски, отступление…

Лили дожди, потом падал снег. Деревья оголились. Земля кругом была опустошена, разорена, загажена, вытоптана, выворочена наизнанку. К исходу осени стало ясно: война будет долгой, очень долгой. И неизвестно, сколько еще людей, полных жизни и сил, будет убито, искалечено, изуродовано, сколько рук и ног оторвано, сколько черепов пробито, сколько животов распорото штыками, сколько человеческих и конских внутренностей выворочено осколками снарядов, сколько криков, стонов, хрипов, ругательств еще пронесется под этим хмурым, задымленным военным небом.

Война была грязна и топила человека в безысходной грязи.

Из рассказов подполковника (с декабря 1914 года полковника) Эрнеста фон Валя:

«Из Хырова оттянули 12-ю кав[алерийскую] дивизию за фронт пехоты в резерв в дер[евню] Максимовцы. Это мирное передвижение участникам его показалось более отвратительным, чем предшествовавший отход. Важная дорога в ближайшем тылу армии была приведена в такой вид, что конные люди рисковали жизнью, двигаясь по ней. Ямы на шоссе были залиты водой, а на дне их лежали трупы утонувших в них лошадей и развалившиеся повозки.

<…>

…Белая лошадь с громадной раной в голове от попавшего в нее осколка гранаты стояла, вытянув шею, обливаясь кровью и шатаясь на ногах. Рядом в крестьянском дворе за избами лежали раненые гусары; прислоненный к стене в судорогах корчился контуженый бар[он] Черкасов…

На мосту лежали трупы и раненые лошади, брыкающие ногами. Когда все перебежали, вдоль обстреливаемого шоссе подлетала батарея. Очередь шрапнелей: часть лошадей падает, другие бьются в постромках…

<…>

В том месте, где накануне переправилась вброд через Быстрицу [Кавказская] туземная дивизия, на следующий день и 12 кав[алерийская] дивизия перешла на тот берег. <…> На том берегу Каледин слез, чтобы выждать сбор всей дивизии. Зайдя в избу, он отшатнулся от луж крови на полу. Хозяин рассказал, что накануне здесь спрятались два австрийских офицера. Они на коленях умоляли туземцев (солдат Кавказской туземной дивизии. – А. И.-Г.) о пощаде – но их зарезали на полу кинжалами»[18].

Замечателен финал последнего процитированного эпизода воспоминаний фон Валя: «Каледин поморщился и вышел на свежий воздух».

Что еще может сделать генерал-лейтенант, командир дивизии его императорского величества, при виде крови зарезанных пленных? Поморщился и вышел на свежий воздух…

В этот день – 16 февраля 1915 года, на речке Быстрице, к юго-западу от Станиславова[19] – военная судьба, доселе к Каледину благосклонная, впервые грозно обернулась против него. Шел артиллерийский бой возле деревни Беднарово. Генерал отправился на батарейный наблюдательный пункт.

Рассказывает фон Валь (в это время исполняющий должность начальника штаба дивизии):

«Ехал он, как раньше часто случалось, впереди фронта позиции и свернул назад на батарею. Полковник Богалдин, который сделал все, чтобы его батарея стала на позицию незаметно для противника, увидев начальника дивизии с группой сопровождавших его чинов, слезших с коней и подходивших по снегу к батарее, выбежал вперед и сказал начальнику штаба (фон Валю. – А. И.-Г.): „Неужели вы не можете его удержать от этого? Теперь будет обнаружена и батарея и мой наблюдательный пункт…“ Противник немедленно открыл огонь и уничтожил наблюдательный пункт, ранив сперва солдата-артиллериста, а потом и остальных наблюдателей. Тогда Каледин отошел на несколько сот шагов назад, и стал открыто, несмотря на просьбу начальника штаба, прислоняться к дереву. <…> Но вот новый разрыв шрапнели – и Каледин падает на спину. Солдат ординарец и корнет Скачков его хватают под мышки и тащат в лощину, что была вправо и назад от рощи. Противник, замечая выход людей, открывает ураганный огонь по оставшимся, которые выбегают по очереди. Рощица превращается в ад… Но вот все собрались в лощине, покрытой высоким кустарником, около лежащего бледного с стиснутыми зубами Каледина… Шрапнельная пуля попала в толстую стопу туалетной бумаги в кармане Каледина, пробила ее и проникла в ляжку»[20].

Показная храбрость, ненужное упрямство, ввержение окружающих в опасность, бессмысленное ранение. Прав, видимо, был Брусилов, характеризуя Каледина как человека «характера твердого и несколько упрямого». Но, может быть, виновата тоскливая, засасывающая жуть бессмысленной и беспощадной бойни? Может быть, генерал восчувствовал всю безнадежность резиновой войны – и пошел под шрапнель, дабы избавиться от этого невыносимого чувства?

Ранение оказалось серьезным. Пуля ударила в бедренную кость и скользнула по ней вниз почти до коленного сустава. Врачи говорили, что пройди она еще три-четыре сантиметра – не избежать было бы ампутации. Но обошлось. Недели через три Каледин пошел на поправку. Однако в строй вернуться смог только в июле.

Его карьере эта история пошла на пользу. Он был представлен к награде: «За то, что, состоя начальником 12-й кавалерийской дивизии, в середине Февраля 1915 года, будучи направлен во фланг противнику, теснившему наши войска от гор. Станиславова к Галичу и угрожавшему последнему, лично командуя дивизией и находясь под действительным огнем противника, причем 16-го Февраля был ранен, энергичными действиями сломил упорное сопротивление бывшего против него противника в районе с[ела] Беднаров»[21]. И осенью того же года петлица его кителя украсилась крестом ордена Святого Георгия третьей степени. (За сражения на Гнилой Липе и подо Львовом он еще в октябре четырнадцатого получил георгиевское оружие и Георгия четвертой степени.)

Но главное: пока он лежал в госпиталях, пока отбывал положенный отпуск, ситуация на всем восточном театре мировой войны роковым образом изменилась.

В конце апреля 1915 года германо-австрийская группировка войск под командованием Макензена нанесла по центру Юго-Западного фронта мощнейший удар. Бои у Горлице привели к тяжелому поражению 3-й армии генерала Радко-Дмитриева, прорыву фронта и отступлению русских войск на огромном пространстве от Балтийского моря до Днестра. Галиция, на протяжении девяти месяцев ежедневно удобряемая трупами и поливаемая кровью – русской, австрийской, немецкой, чешской, польской, украинской, венгерской, – была полностью потеряна. Отбиваясь от фланговых ударов и испытывая острейшую недостачу во всем – в винтовках, в снарядах, в медикаментах, в обмундировании, в людях, – русская армия с боями оставила Польшу, Литву, Курляндию. Приняв на себя 23 августа Верховное главнокомандование, Николай II смог добиться лишь относительной стабилизации фронта. К началу второго года войны людские потери России исчислялись уже семизначными цифрами, и конца-краю этой бойне не было видно. В победу верить становилось все труднее. В умах и душах людей что-то сдвигалось и надламывалось.

Злоба. Вот какое растение все гуще, все заметнее пробивалось сквозь унавоженную войной почву. Кто виноват? Кто враг? Его надо найти, убить, растоптать, уничтожить. Нет, мало: разорвать его на куски, содрать с него шкуру, зарыть живьем в землю – и его самого, и его жену, и его детей… Так прорастала великая и неделимая российская ненависть – исходная причина революции, Гражданской войны, красного и белого террора, массовых бессмысленных репрессий…

А первым делом надо было найти тех, кто виновен в весенне-летнем поражении. Давление общего настроения стопятидесятимиллионного народа было таково, что даже государь император, лучше других понимавший, что виновных нет или, что то же самое, – виноваты все, все общество, отравленное неверием, наполненное враждой, разделенное своекорыстными интересами, не желавшее ничем жертвовать для общего дела, для подготовки к войне, – даже он, государь, вынужден был выдать первую жертву на расправу. В июне был уволен в отставку военный министр Сухомлинов, и в отношении его началось судебное расследование. Юридических результатов оно не принесло: ничего преступного в деятельности бывшего министра обнаружено не было. Вокруг Сухомлинова бытовали обыкновенные для военного ведомства воровство, подхалимаж и разгильдяйство – так ведь то же самое творилось и при его предшественниках. Но был явлен образ врага народа российского: вот он, в министерском кресле, в генеральском мундире. По всем углам огромной страны разлетелось слово «измена» – произносимое сначала шепотом, потом все громче и громче. Враг – там, наверху. А кто выше всех?

Не будем забегать вперед. Тогда, летом 1915 года, эти события только способствовали продвижению Каледина по службе. За время военных действий в Галиции он завоевал репутацию умелого, храброго, толкового военачальника. Многие генералы в хаосе этой войны оказывались не способны принимать своевременные решения, теряли управление войсками, а порой и самообладание. Он – нет. Он всегда оставался внешне спокоен, никогда не выпускал командирскую узду из рук. В июле 1915 года он был назначен командиром XII армейского корпуса – того самого, в котором раньше состоял под началом Брусилова (свою «родную» 12-ю кавдивизию Каледин, будущий глава Вольного Дона, сдал генерал-майору барону Карлу Маннергейму, будущему главе независимой Финляндии). Брусилов еще год назад поднялся на ступень командующего армией. Теперь он поднял – поближе к себе – давно и хорошо знакомого генерала. Конечно: Каледин надежен, Каледин упорен. А главное – он не амбициозен, не лидер, не вождь. Брусилову, который всегда метил высоко, нужны были именно такие подчиненные – чтобы не вырвались вперед и вверх из-под его (несуществующего, но снившегося ему, наверно, по ночам) фельдмаршальского жезла.

Что подарила жизни Каледина новая должность? Да ничего. Все та же упорная, въедливая военная работа; за ней – то успехи, то неудачи. Ничего великого корпус под командованием Каледина не совершил.

Из воспоминаний Брусилова:

«Командиром корпуса он был уже второстепенным, недостаточно решительным. Стремление его всегда все делать самому, совершенно не доверяя никому из своих помощников, приводило к тому, что он не успевал, конечно, находиться одновременно на всех местах своего большого фронта и потому многое упускал. <…> На практике на нем ясно обнаружилась давно известная истина, что каждому человеку дан известный предел его способностям, который зависит от многих слагаемых его личности, а не только от его ума и знаний, и тут для меня стало ясным, что, в сущности, пределом для него и для пользы службы была должность начальника дивизии; с корпусом же он уже справиться хорошо не мог»[22].

Впрочем, Брусилов едва ли объективен (почему – узнаем позже). К тому же 8-я армия, в состав которой входил корпус Каледина, со второй половины лета 1915 года находилась в стороне от главных военных событий: постепенно отступала, сначала за Западный Буг, потом за Стырь, отбиваясь от не слишком назойливых, тоже измотанных и обескровленных австро-венгерских войск. Некомплект в частях достигал пятидесяти процентов. Почти треть сил армии была переброшена в Белоруссию и Литву, где складывалась угрожающая ситуация. Полководческому гению в таких условиях не развернуться. И все же в чем-то Брусилов прав: после ранения в Каледине произошла неуловимая перемена. Какая-то в его облике проявилась безнадежная понурость, следствие душевной усталости, неверия в успех.

«…Из него как будто вынут был тот „аршин“, который полагается „проглотить“, чтобы получить настоящую военную выправку. Однако дело было уж не в этой внешней выправке, когда ему были вверены Брусиловым силы, действующие на ведущем участке фронта: важна была выправка внутренняя – армия в голове, и об этом был острый разговор по существу дела между двумя генералами от кавалерии, из которых один был старше другого на восемь лет, но смотрел на него с сожалением, недоумением и горечью, которую не только не мог – даже и не хотел скрывать.

Правда, и два предыдущих дня, и этот, в который приехал Брусилов, были днями ожесточеннейших контратак немцев по всему вообще фронту и главным образом на участке восьмой армии, однако такой прием немецких генералов не был новостью для Брусилова, и он не понимал, почему им так явно даже для невнимательного глаза удручен боевой командир Каледин.

<…>

– Мы чтобы шли в наступление? – изумился Каледин.

– Непременно, – тоном приказа ответил Брусилов.

Но Каледин, вдруг насупясь, глядя не на него, а куда-то вбок, буркнул:

– Наступать мы не можем»[23].

Этот отрывок из «Горячего лета» Сергеева-Ценского относится уже к событиям следующего, 1916 года – к событиям, с которых начинается последний взлет в жизни Каледина: начало славы и исходная причина гибели.

Брусиловский прорыв – одна из самых знаменитых операций Первой мировой войны. А мог бы называться Калединским прорывом. Впрочем, ни то ни другое название не имеют отношения к действительности. Потому что прорыва – вперед, на оперативный простор, к победам, к звездам – не было. Была очередная кровавая военная работа, только еще более смертоносная и безжалостная, чем в первые годы войны.

Об операции в целом – позже. Сейчас – о Каледине. В марте 1916 года он становится командующим 8-й армией. Вполне понятно: 17 марта государь подписал приказ о назначении Брусилова главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Алексей Алексеевич шагает еще на ступень выше. И тут же подтягивает за собой Алексея Максимовича: передает ему прежнюю свою армию; это назначение состоялось уже через три дня, 20 марта. Стало быть, доверяет ему больше, чем кому-либо из подручных военачальников. Откуда же нарочито-пренебрежительный тон той характеристики, которую дает Брусилов Каледину в мемуарах? Дело в том, что три четверти успеха единственного крупного наступления, осуществленного войсками фронта под командованием Брусилова, пришлись на долю 8-й армии Каледина. Калединский прорыв. И в чинах они сравнялись: Каледин произведен в генералы от кавалерии. А вдруг вся слава победы достанется ему? Генералы ревнивы к славе.

22 мая артиллерия 8-й армии (716 орудий) ударила по позициям противника и 29 часов перемалывала несчастную землю между речкой Путиловкой и Стырью. 23 мая корпуса перешли в наступление. 25 мая был взят город Луцк. (В овладении Луцком, кстати говоря, участвовала 4-я стрелковая Железная дивизия генерала Деникина.) К 1 июня взяты Рожище, Сокаль, Шепель. Австрийские войска в беспорядке отступали на Владимир-Волынский и Ковель. Бодрящие телеграммы полетели в императорскую Ставку в Могилев, в Петербург, в Москву; в газетах замелькало: Луцк, Брусилов, Каледин, наступление, прорыв, победа. Фронт противника в самом деле был прорван. И…

И все. Успех был достигнут – но развить его не удалось. Не помогли соседи. Не хватило резервов. Не подвезли вовремя снаряды и патроны. Противник перебросил подкрепления. Словом, много было причин того, что армия Каледина, пробив толщу вражеской обороны, застряла в двух десятках верст к западу от Луцка. В июне развернулись бесконечные бои на реке Стоход, на Ковельском и Владимир-Волынском направлениях – и продолжались пять месяцев. Сколько тут было угроблено народу – трудно даже представить. Потери 8-й армии были самыми высокими среди армий фронта. Уже в первые три дня наступления, 23–25 мая, убитыми было потеряно до 6 тысяч человек, ранеными 26 тысяч человек, пропавшими без вести – около тысячи человек (15 процентов состава армии)[24]. И дальше было не лучше. Только в одном бою 14 сентября у Корытницы 10-я Сибирская дивизия потеряла убитыми, ранеными, пленными 4899 солдат и офицеров[25]. Тут со всей ужасающей ясностью обозначилась ранее несвойственная Каледину черта: он перестал жалеть людей. Впрочем, не только он. Одно и то же творилось по всему фронту. Главнокомандующий требовал наступать, командующие армиями бросали дивизии на укрепленные позиции противника, батальоны один за другим уходили в огненное небытие.

Вот горячая, сбивчивая, полная желчи запись о Каледине в воспоминаниях генерала В. И. Соколова (в ходе боев на Луцко-Ковельском направлении командовал 14-й дивизией в составе VIII корпуса):

«…Кровавую он оставил о себе память в VIII армии; с ним обычно связываются воспоминания не о светлых днях Луцкого прорыва, когда по странной случайности он только что принял армию, уже подготовленную к Луцкой операции, и ему оставалось только спустить тетиву уже натянутого лука, а, по несчастью, принадлежавшим к его творческим потугам прорвать фронт сконцентрированных сил немцев и австрийцев на лобном месте небольшого фронта между Корытницею и Шeльвовым, где в одну и ту же точку в июле, августе, сентябре и октябре месяцах Каледин бросал корпус за корпусом, укладывая их под подавляющим огнем многочисленной артиллерии неприятеля; постепенно гибли VIII, IX Сибирский, XL, оба гвардейских корпуса, гибли лучшие дивизии по непонятному упрямству Каледина, повторявшего ошибку немцев под Верденом, но Верден сам по себе представлял пункт особой стратегической важности, признаков которой никак нельзя было найти в безвестных деревнях Корытница, Свинюха и Шельвов. Никто не понимал, зачем нужно толочь людей в этой огненной ступе, но Каледин толк их упрямо и уже заслужил себе прозвище мясника, графа Кладбищенского-Корытницкого и тому подобное. Особенно приходила от него в ярость гвардия, на традиции которой пытался наложить Каледин свою руку. Мне приходилось слышать, что в данном случае Каледин являлся только исполнителем требований Брусилова и что будто бы он чуть не плакал, получая требования Брусилова о повторении этих бессмысленных атак, но если это так, то это все же не может оправдать Каледина, который имел возможность со своего наблюдательного пункта лично видеть обстановку, обязан был открыть глаза Брусилову на несоответствие его требований, да они и не могли простираться до указания точки удара, а ее всегда мог изменить Каледин, отнеся ее только к югу от Корытниц, но мы продолжали долбить четыре месяца в одну и ту же точку»[26].

К исходу ноября все стихло. Фронты застыли в бессильном изнеможении. Победы не было. Впереди – новые бои, новые жертвы. Когда возобновится бойня? Через неделю? Через месяц?

Командование 8-й армии располагалось в Луцке. Заканчивалась третья осень войны. После очередного объезда позиций Каледин вернулся в штаб армии. Провел совещание. Отпустил генералов и офицеров. Остался в кабинете один. Он устал, устал беспредельно. Попытался еще раз просмотреть сводки и донесения, накопившиеся за последние сутки. Понял, что уже не может бороться с усталостью и сном. Глаза слипались, голова не держалась на плечах. Ушел в соседнюю комнату, лег, не снимая мундира, на походную кровать. Расстегнув ворот, ощутил под ладонью эмаль и металл Георгиевского креста. Другой Георгий легкой тяжестью лежал на нагрудном кармане, над самым сердцем. Сердце замерло в преддверии покоя.

Перед глазами генерала уже темнели карпатские предгорья, неслась вздувшаяся от дождей река, вдоль нее по размокшей дороге двигалась колонна войск. Он скакал верхом вдоль колонны в сопровождении офицеров штаба. Вдруг за поворотом наперерез ему на середину дороги выползла телега; возница сидел к генералу спиной, закутавшись в какое-то тряпье, и, видимо, спал. Генерал окрикнул, но возница как будто не слышал его. Подскакав к телеге вплотную и чувствуя прилив неудержимого гнева, генерал заорал изо всех сил на незадачливого солдата. Тот наконец медленно обернулся, разматывая башлык. Его лицо было землисто-бледным, точь-в-точь как у пленного австрийского офицера, зарезанного в Бендарове. Глядя на генерала остекленевшими пустыми глазами, солдат стал неестественно медленно вытаскивать из-под полы шинели какой-то нелепый нож – именно не саблю, не шашку, а нож, темный, покрытый пятнами то ли ржавчины, то ли крови. Страх охватил генерала: он понял, что сумасшедший солдат сейчас бросится на него с этим ножом. Генерал выхватил шашку, замахнулся ею – но тут на него накинулись десятки людей: офицеры, унтеры, казаки; они схватили его за руки, за сапоги, за одежду, стащили с седла, бросили наземь. Один щуплый солдат, легкораненый, с веснушчатым детским лицом, скинул с плеча винтовку, размахнулся и что было силы ударил штыком прямо по Георгию 4-й степени, белевшему на генеральском мундире…

Каледин проснулся от внезапной боли – как удар в сердце. И тут же прошло. Встал, тряхнул головой, одернул китель, застегнул воротник, пошел руководить армией – готовить ее к новому наступлению.

Новому наступлению не суждено было состояться.

Из воспоминаний генерал-майора Бориса Владимировича Геруа, в начале 1917 года генерал-квартирмейстера Особой армии, располагавшейся под Луцком справа от армии Каледина:

«…Никому не приходило в голову, что мы накануне революции. Поэтому первые известия о ней 27 февраля явились громом с неба, которое казалось нам чистым и голубым, или почти таким. Четыре дня до отречения Государя прошли в почти непрерывных разговорах по прямому проводу со штабом фронта. На моей обязанности было принимать лично днем и ночью эти длиннейшие ленты с выстукиваемыми на них „последними новостями“. Ползли из машины неожиданные слова, медленно складывавшиеся в совершенно невероятные фразы»[27].

В ночь с 3 на 4 марта телеграф принес ошеломляющие новости.

Государь император отрекся от престола.

В Петрограде[28] – правительство из депутатов Прогрессивного блока.

Верховный главнокомандующий – Николай Николаевич.

В России произошла революция.

Нет! Если бы произошла! Она только начиналась.

Из воспоминаний Эраста Николаевича Гиацинтова, штабс-капитана артиллерии, в начале 1917 года находившегося в войсках Юго-Западного фронта:

«Первого марта вечером дошли до нас первые вести о событиях в Петрограде. Впечатление было ошеломляющее…В первый момент на всех нас нашло самое мрачное отчаяние, так как никто не думал, что правительство без всякого сопротивления отдаст власть. Ясно было, что внутренние беспорядки отзовутся гибельно на состоянии фронта, значит, сорвется наступление и еще затянется война…

Через два дня пришел Манифест Государя Императора об отречении от престола и манифест великого князя Михаила Александровича. Командир батареи, не будучи в силах читать эти манифесты солдатам сам, поручил это сделать мне. Солдаты молча выслушали оба манифеста. Никто из них никаких восторгов не выражал»[29].

Из записок Маркела Михайловича Максимова, в 1917 году рядового солдата:

«Не доходя до г[орода] Черновицы, послали вперед квартирьеров, и, когда стали подходить к городу, нас встретили посланные вперед люди для подыскания квартир. Один из них был унтер-офицер, подходит к офицерам, шедшим впереди. Мы тоже шли впереди, слышим, докладывает командирам о квартирах, а потом говорит: „Ваше благородие, что мы там слышали! Как будто говорят – царь отрекся от престола“. Тут все офицеры ахнули от ужаса, как то, что мы будем делать?»[30]

Из воспоминаний К. Попова, штабс-капитана Сводного полка Кавказской гренадерской дивизии:

«Все перевернулось сразу вверх дном. Грозное начальство обратилось в робкое, растерянное, вчерашние монархисты – в правоверных социалистов, люди, боявшиеся сказать лишнее слово из боязни плохо связать его с предыдущими, почувствовали в себе дар красноречия и началось углубление и расширение революции по всем направлениям»[31].

Мы еще не раз будем возвращаться к событиям февраля – марта семнадцатого. Сейчас скажем только, что за два месяца русская армия стремительно прошла путь от боеспособной до разлагающейся. Действительно, все перевернулось сразу вверх дном. Хаос вылезал отовсюду. Снизу – в образе распоясанной черни, озлобленной солдатчины, анархической матросни. Сверху – в виде лавины декретов, постановлений, распоряжений и приказов Временного правительства, полных безудержной демагогии и горячечных нелепостей. Три мотива звучали в этих актах государственного безвластия: тотальная некомпетентность, безудержные амбиции, страх перед массами. Следствием этого страха стала так называемая демократизация армии, приведшая к созданию в войсках всевозможных выборных комитетов, проведению бесконечных митингов, на которых ничего не решалось, но зато с озлобленной легкостью отменялись любые приказы командования. Офицеров никто не слушал. Генералы ничем не управляли. За их прямыми, по военному расправленными спинами уже не было силы, не чувствовалась державная мощь. Гучков, военный министр Временного правительства, тщеславный дилетант, не доверял старым генералам, подозревал их всех в симпатиях к свергнутому царю и, во избежание заговора, выдавливал одного за другим с командных должностей. Понеслась беспорядочная кадровая чехарда. Николай Николаевич так и не смог вступить в должность Верховного главнокомандующего; назначенный Временным правительством вместо него бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего (на тогдашнем военном жаргоне – наштаверх) Алексеев продержался семьдесят один день. Вслед за ним до конца года успели сменить друг друга пять Верховных…

К маю месяцу развал армии стал очевидным.

Брусилов:

«Офицер сразу сделался врагом в умах солдатских, ибо он требовал продолжения войны и представлял собой в глазах солдата тип барина в военной форме. <…> Офицер в это время представлял собой весьма жалкое зрелище, ибо он в этом водовороте всяких страстей очень плохо разбирался и не мог понять, что ему делать. Его на митингах забивал любой оратор, умевший языком болтать и прочитавший несколько брошюр социалистического содержания»[32].

Гиацинтов:

«Чем дальше я отъезжал от позиции, тем более и более поражался распущенности тыла. Встречающиеся солдаты все реже и реже отдавали честь. Подъезжая к Луцку, я встретил какую-то орду, не имеющую, кроме одежды, ничего общего с воинской частью. <…> По улицам Луцка бродило множество солдат самого гнусного вида. Почти никто из них не отдавал честь. <…> На вокзале вместо расторопного, чистого и хорошо одетого жандарма, всегда идеально знающего расписание поездов не только своей ветки, но и соседних с ней, увидел какое-то недоразумение в обмотках, именующееся милиционером, которое ни на один из вопросов не ответил. <…> Заплеванный семечками и загаженный Петроград, переполненный праздношатающимися солдатами и декольтированными матросами, превзошел самые мрачные ожидания»[33].

Попов:

«Волна людского лицемерия, злобы, низкой подлости, разнузданного хамства и прочих земных пороков захлестнула всю Россию. Грусть и отчаяние охватили меня. В эти дни я думал: „Наверное, найдется вождь, который кликнет клич и соберет вокруг себя все честное, сильное духом и мужественное и продиктует свое властное решение“. Я мысленно перебирал в уме имена всех наших генералов с большими именами – их было много, но все молчали, как заколдованные»[34].

Каледин тоже молчал. В вожди он не метил. Первое время как-то пытался примириться с творящимся вокруг него. Со всеми этими советами и комитетами, декретами и лозунгами, которых понять не мог, которые претили его душе – душе потомственного офицера. Он привык всю жизнь делать одно дело – военное. А они не давали ему делать это дело, разваливали порядок, без которого он не мыслил бытия. Компромисс не мог быть долгим.

Константин Оберучев, комиссар, направленный Временным правительством осуществлять «демократизацию» Киевского военного округа:

«Мы разговорились с ним (Калединым. – А. И.-Г.) о текущем моменте, и он не относился отрицательно к перевороту (Февральской революции. – А. И.-Г.). Но он не был доволен введением войсковых и иных комитетов и терпел их, как введенные правительственною властью организации. <…> Но уже то, что он не шел к ним навстречу, создало ему массу врагов среди чинов черновицкого гарнизона, и члены Исполнительного комитета черновицкого гарнизона в первое же свидание посвятили меня в свое недовольство генералом Калединым»[35].

Это могло закончиться только одним – уходом из армии. 29 апреля 1917 года, на тридцать восьмом году службы, генерал от кавалерии Каледин был отстранен от должности командующего 8-й армией и нового назначения не получил. Армию сдал присланному Временным правительством генералу Корнилову и, оказавшись не у дел, отправился на родину, на Дон. В Новочеркасске в это время шумел и митинговал Донской войсковой круг – детище демократизации. Там Каледин был принят с почетом, даже с восторгом. Тут и возникла, сразу во многих умах, мысль – избрать его войсковым атаманом. Кого, как не его – природного казака, прославленного Луцким прорывом, носящего высший воинский чин русской армии? Из всех казачьих генералов он был в тот момент самой значительной фигурой. К тому же его хорошо помнили в Новочеркасске. Его добросовестность, любовь к порядку, а главное, отсутствие политических амбиций – давали основание полагать, что он обеспечит области Войска Донского устойчивое положение посреди шатающейся России.

19 июня 1917 года впервые со времен Петра Великого Войсковой круг избрал главу Вольного Дона. Войсковым атаманом стал Алексей Максимович Каледин.

Последнее служение Каледина длилось 224 дня. Каждый из этих дней – шаг в пропасть.

Должность войскового атамана была скорее общественной, чем властной. Да, собственно, власти уже не было во всей стране. Повсюду росли всевозможные комитеты, кипели митинги; власть заместилась уговариванием. А за завесой бесконечной политической болтовни зрела гражданская война. Разрастались страшные трещины в основании общества; сквозь них то там, то сям прорывалась лава социальной ненависти. Армия уже не деградировала – она разваливалась; неповиновение солдат командирам стало повседневным явлением, расправы над офицерами совершались все чаще, и десятки тысяч дезертиров несли с фронта в тыл безжалостный дух и опыт безнаказанного убийства.

Войсковой атаман ясно понимал, что ничего не может сделать. Как тогда, в оскверненной убийством пленных галицийской хате. Только выйти уже некуда.

Ободряло только одно: всеобщий развал как будто не затронул донское казачество. Пока Дон оставался тихим, можно было на что-то надеяться.

В середине августа в Москве проходило Государственное совещание, созванное Временным правительством ради благой цели – объединения всех и всяческих общественных сил. В зале Большого театра собрались 2600 участников. От имени представителей всех двенадцати казачьих войск поручено выступать Каледину.

Из речи Каледина 14 августа 1917 года:

«Выслушав сообщение Временного правительства о тяжелом положении Русского государства, казачество… приветствует решимость Временного правительства освободиться, наконец, в деле государственного управления и строительства от давления партийных и классовых организаций, вместе с другими причинами приведшего страну на край гибели. <…>

Служа верой и правдой новому строю, кровью своей запечатлев преданность порядку, спасению родины и армии, с полным презрением отбрасывая провокационные наветы, обвинения в реакции и контр-революции, казачество заявляет, что в минуты смертельной опасности для родины, когда многие войсковые части, покрыв себя позором, забыли о России, оно не сойдет со своего исторического пути служения родине в с оружием в руках на полях битвы и внутри в борьбе с изменой и предательством. <…>

В глубоком убеждении, что в дни смертельной опасности для существования родины все должно быть принесено в жертву, казачество полагает, что сохранение родины, прежде всего, требует доведения войны до победного конца в полном единении с нашими союзниками. <…>

Армия должна быть вне политики. Полное запрещение митингов и собраний с их партийными борьбой и распрями.

Все советы и комитеты должны быть упразднены, как в армии, так и в тылу, кроме полковых, ротных, сотенных и батарейных, при строгом ограничении их прав и обязанностей областью хозяйственных распорядков. <…>

Дисциплина в армии должна быть поднята и укреплена самыми решительными мерами. <…>

Россия должна быть единой. Всяким сепаратным стремлениям должен быть поставлен предел в самом зародыше. <…>

Время слов прошло. Терпение народа истощается – нужно делать великое дело спасения родины»[36].

Речь не особенно впечатляющая. Дежурные заверения в почтении к Временному правительству, клятвы верности родине и революции (как будто полгода назад не клялись точно так же в верности государю). Опасливые оговорки в самых важных местах: «все советы должны быть упразднены… кроме полковых, таких, сяких и прочих…» Прочитанная по бумажке ровным, глуховато-монотонным голосом, заурядная по форме и компромиссная по содержанию, эта речь не должна была бы произвести впечатления… Однако произвела. Бурные аплодисменты справа, яростное негодование слева. Реакция зала говорит о том, что люди, даже эти, избранные, не были в состоянии воспринимать слова, а ждали только лозунгов, под которыми, как под яркими знаменами, можно было бы броситься друг на друга.

Гражданская война уже началась – в душах людей. Возможно, об этом думал атаман Каледин, возвращаясь из Москвы в Новочеркасск. Государственное совещание завершилось явным провалом. Единства не было. Ничего не было. Из кратких разговоров в Москве с главковерхом Корниловым, с другими генералами Каледин вынес уверенность в том, что готовится новая неприятность, новый удар по рушащемуся порядку. Какая-то масштабная политическая интрига, в которую его не посвящали, на которую, однако, многозначительно намекали.

Через десять дней произошли события, официально объявленные Корниловским мятежом. События странные, парадоксальные, путаные и трагические (речь о них впереди). Из Новочеркасска происходящее было видно плохо. Генералы, арестованные 1 сентября по приказу Керенского, как и осуществлявший арест генерал Алексеев, были хорошо знакомы Каледину. Имя Каледина было упомянуто Корниловым в показаниях, данных им Чрезвычайной следственной комиссии, как имя возможного военного диктатора. Это означало: конфликт с Временным правительством неминуем. Назначение Керенского главковерхом могло вызвать у Каледина только чувство брезгливого отвращения к штатскому болтуну, напялившему на себя какой-то полунаполеоновский френч. Но когда 25 октября из Петрограда пришла отчаянная телеграмма от министра юстиции Малянтовича о вооруженном захвате Советами власти в столице, атаман и его окружение незамедлительно выступили в поддержку Временного правительства. Уже на следующий день Каледин объявил, что вся полнота власти в области Войска Донского переходит к нему и возглавляемому им Войсковому правительству. Переворот в Петрограде он назвал преступным и недопустимым. Ввел на Дону военное положение. Запретил деятельность Советов.

Теперь уже каждый день телеграф приносил Каледину новые мучительные известия. Керенский разбит и бежал. Казачий генерал Краснов под Петроградом арестован казаками, правда тут же и отпущен. В Могилеве мятеж; убит исполняющий обязанности главковерха генерал Духонин. Большевики заключили с немцами перемирие. Корнилов и арестованные вместе с ним генералы бежали из Быхова и из Бердичева из-под стражи. Вскоре они один за другим стали появляться в Новочеркасске. Сюда же массами устремились офицеры, спасающиеся от репрессий красных и ненависти солдат. Каледина это не радовало, скорее пугало. События неслись уже с такой скоростью и по такому руслу, что шансов уцелеть в их потоке становилось все меньше. Бывший главковерх Алексеев и быховско-бердичевские беглецы – Корнилов, Деникин, Романовский – занялись формированием своих войск. Это был удар по нему, Каледину. Многие офицеры, казаки, добровольцы, на которых он мог рассчитывать, записывались в армию Алексеева и Корнилова. Впрочем, и в этом деле царил такой же ужасающий хаос, как и во всем остальном. В Донскую армию, как и в Алексеевскую, записывались тысячи, а когда надо было выступать – собирались едва лишь десятки. Рабочие в городах были откровенно за большевиков; крестьяне по большей части тоже; огромная масса казаков держалась выжидательно, но защищать Войсковое правительство с оружием в руках не собиралась.

И всюду, всюду, всюду – злоба и кровь. Миллионноголовое бесформенное чудище уже хозяйничало везде, наползало со всех сторон.

Запретить Советы оказалось легче, чем уничтожить. В конце ноября в Ростове-на-Дону большевики и анархисты восстановили Совет и захватили власть при поддержке солдат и при заинтересованном нейтралитете казаков. Верные части, отправленные Калединым, Корниловым и Алексеевым в Ростов, выбили оттуда большевиков и анархистов. Но великое бедствие стало свершившимся фактом: Гражданская война на Дону началась.

Как и опасался Каледин, формирование Алексеевской (или, как ее стали называть, Добровольческой) армии дало петроградскому правительству большевиков и левых эсеров повод для военного вторжения на Дон. 6 декабря было опубликовано обращение Совета народных комиссаров: «В то время, как представители рабочих, солдатских и крестьянских депутатов ведут переговоры, чтобы обеспечить стране мир, враги народа – помещики и банкиры с их союзниками генералами – предприняли последнюю попытку сорвать дело мира и вырвать власть из рук Советов и землю из рук крестьян и заставить солдат, матросов и казаков истекать кровью за барыши русских и союзных империалистов. Каледин на Дону и Дутов на Урале подняли знамя восстания… Совет народных комиссаров распорядился двинуть необходимые войска против врагов народа. Контрреволюционное восстание будет подавлено. Виновники понесут кару, отвечающую тяжести их преступления»[37].

Вооруженные формирования, именуемые красными, более похожие на банды, чем на войсковые части, предводительствуемые какими-то неведомыми личностями – на взгляд Каледина, крикунами и убийцами, – двинулись со стороны Воронежа и Харькова на Ростов и Новочеркасск. Командовать этим полуанархическим «фронтом» был прислан из Петрограда большевик Антонов, по документам Владимир Овсеенко (тот самый, выпускник родного Воронежского кадетского корпуса). В ответ на это в Новочеркасске 10 декабря был образован Донской гражданский совет во главе с тремя генералами: Алексеевым, Корниловым, Калединым. Но войск у триумвирата было ничтожно мало. Против красных действовали отряды добровольцев-партизан, которыми управлял не Каледин, не Войсковое правительство и не Гражданский совет, а самочинные предводители, удальцы-головорезы вроде есаула Чернецова. Про этого Чернецова, совершившего несколько удачных рейдов по тылам красных, тут же пошло гулять что-то такое в стихах: «Но проснулся донской Степан Разин, сын степей есаул Чернецов». Не Каледин, законно избранный войсковой атаман, был хозяином Новочеркасска, а донской Степан Разин – пусть и с погонами на плечах.

И тут же, под боком, в казачьем миру, вдруг появились свои большевики, стали расти свои Советы. 10 января в станице Каменской на Съезде фронтового казачества был образован Донревком – красное правительство Дона. Удальцу Чернецову удалось выбить советских из Каменской и разбить один за другим несколько красных отрядов. Но 21 января в бою у станицы Глубокой Чернецов попал в плен и был зарублен председателем Донревкома Федором Подтелковым.

Красные продвигались к Новочеркасску. Части Добровольческой армии по приказу Корнилова были стянуты к Ростову. Новочеркасск оборонять было некому. Войск у правителя Дона не оставалось.

28 января в Новочеркасске было расклеено воззвание войскового атамана: «Время не ждет, опасность близка, и если вам, казаки, дорога самостоятельность нашего управления и устройства, если вы не желаете видеть Новочеркасск в руках пришлых банд большевиков и их казачьих приспешников-изменников, то спешите на поддержку Войсковому правительству посылкой казаков-добровольцев в отряды»[38]. Ощутимого результата не последовало.

29 января Каледин собрал в Атаманском дворце последнее заседание Войскового правительства.

Он выглядел неплохо: не подавленным, скорее бодрым. Обычным своим невыразительным, глуховатым голосом начал говорить. Ровно, с расстановкой, но без пауз.

– Господа, положение донских властей безнадежно. Почти все окружные станицы уже в руках противника. Отношение населения к нам не сочувственно, скорее враждебно. Боевых частей у нас нет. Для защиты Донской области на фронте имеется лишь сто сорок семь штыков. От генерала Корнилова поздно ночью я получил телеграмму. Добровольческая армия, ввиду безнадежности положения на Дону, покидает Ростов и уходит на Кубань.

Тут он сделал наконец паузу. Чуть подождав, так же бесстрастно завершил:

– Таким образом, господа, у нас больше нет сил и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития, предлагаю сложить свои полномочия и передать власть городскому самоуправлению. Пусть оно само выйдет на переговоры с большевиками и предотвратит кровопролитие.

На том и порешили: собраться через два часа в здании городской управы и официально передать ей несуществующую власть. Разошлись. Каледин вызвал начальника походного штаба, продиктовал ему приказ: «Объявляю, что каждый партизан, каждый отдельный партизанский отряд может считать себя свободным и может поступать с собой по своему усмотрению… Я открываю фронт с единственной целью – не подвергать город всем ужасам гражданской войны». На часах было что-то около двух.

Каледин неспешно вышел из кабинета. Как будто без цели прошелся по комнатам второго этажа дворца. У двери комнаты, отведенной его брату, генерал-майору Василию Каледину, немного помедлил. Там никого не было, это он знал. Открыл дверь и тихо затворил ее за собой.

Через несколько минут из-за этой двери раздался выстрел.

Факт самоубийства генерала Каледина ни тогда, ни много десятилетий спустя не вызывал сомнений. Сразу после выстрела в комнату вбежали несколько человек: денщик, жена Мария Петровна Каледина, заместитель атамана Митрофан Богаевский, затем и другие. Обстановка вокруг умирающего атамана и положение его тела были подробно описаны; пуля найдена и сохранена Богаевским. Была обнаружена и предсмертная записка Каледина, адресованная генералу Алексееву. Казалось бы, сомнений в обстоятельствах гибели Каледина быть не может.

В наше время историк Вячеслав Родионов выдвинул альтернативную версию: Каледин был убит. Эта версия подробно им обосновывается в книге «Тихий Дон атамана Каледина». Действительно, в источниках, на которые опирается традиционная версия гибели войскового атамана, содержатся противоречия, неувязки, странности. Некоторые аргументы, приводимые Родионовым, заставляют задуматься. Впрочем, теперь, по прошествии почти столетия, установить истину с абсолютной достоверностью невозможно.

Во всяком случае, мотивы для самоубийства у Каледина были. Он оказался в трагическом тупике. По складу личности он не мог признать власть большевиков, и уж тем более – перейти в их лагерь. Нарождающаяся атаманщина явленная в образе Чернецова, ему претила. Для продолжения борьбы в рядах белых у него не было ни сил, ни желания. Он видел, что борьба эта бесперспективна, потому что люди, массы не сочувствуют ей. Многое говорит и о том, что еще в первый год мировой войны Каледин испытал глубокий душевный надлом, да и ранение не прошло без последствий для его здоровья.

Деваться ему было некуда. Спрятаться от пули негде.

И пуля нашла его.