Книга: Почему языки такие разные. Популярная лингвистика

Почему языки такие разные. Популярная лингвистика

Введение — об этой книге. Язык и наука о языке

Прежде чем сказать, о чём эта книга, попробуем ответить на такой вопрос:

Что самое удивительное в человеческом языке?

Ответить на него, конечно, непросто. Так много загадочного в языке, этом даре, объединяющем людей в пространстве и времени, что, пожалуй, было бы справедливо удивляться решительно всему, что имеется в языке и составляет его сущность. И всё-таки, даже согласившись, что в языке удивительно всё, можно заметить одну его особенность, которая всегда бросалась в глаза и занимала разум и воображение людей с древности.

Мы начали со слов человеческий язык.

Действительно, так часто говорят и пишут. Но ведь на самом деле у людей нет одного общего языка. Люди говорят на разных — и даже очень разных — языках, и таких языков на земле очень много (сейчас считается, что всего их около пяти тысяч или даже больше). Причём есть языки, похожие друг на друга, а есть такие, которые совсем, кажется, не имеют ничего общего. Конечно, и люди в разных частях земли не похожи друг на друга, они отличаются ростом, цветом глаз, волос или кожи, наконец, обычаями. Но разные люди, где бы они ни жили, всё же отличаются друг от друга гораздо меньше, чем могут отличаться друг от друга разные языки.

Вот это, может быть, и есть самое удивительное свойство — необыкновенное разнообразие человеческих языков.

О нём и пойдёт речь в этой книге, которая так и называется — «Почему языки такие разные?». Мы поговорим о том, какие бывают языки в разных странах, чем они отличаются друг от друга, как друг на друга влияют, как появляются и исчезают — ведь языки, как и люди, могут рождаться и умирать. А ещё они, тоже как люди, могут быть «родственниками» — и даже образовывать «семьи».

Ответы на эти вопросы (и многие другие, связанные с языком) ищет наука, которая называется лингвистика. Современная лингвистика — сравнительно молодая наука, по-настоящему она начала развиваться лишь в XX веке. Конечно, люди всегда интересовались языком, пытались составлять грамматики и словари, чтобы им было легче изучать чужие языки или понимать, что написано в старинных книгах. Составление грамматик помогло возникнуть лингвистике, но лингвистика не сводится к составлению грамматик: чтобы ухаживать за домашним попугаем, полезно знать кое-что из биологии, но ведь биология — это не наука о том, как ухаживать за попугаями. Вот и лингвистика — это не наука о том, как изучать иностранные языки.

Почему же она возникла так поздно? Причина — ещё в одной загадке языка. Каждый из нас с самого рождения в совершенстве знает по крайней мере один язык. Этот язык называют родным языком человека. Младенец рождается немым и беспомощным, но в первые годы жизни в нём словно бы включается некий чудесный механизм, и он, слушая речь взрослых, обучается своему языку.

Взрослый человек тоже может выучить какой-нибудь иностранный язык, если будет, например, долго жить в чужой стране. Но у него это получится гораздо хуже, чем у младенца, — природа как бы приглушает у взрослых способности к усвоению языка. Конечно, бывают очень одарённые люди (их иногда называют полиглотами), которые свободно говорят на нескольких языках, но такое встречается редко. Вы почти всегда отличите иностранца, говорящего по-русски (пусть и очень хорошо), от человека, для которого русский язык — родной.

Так вот, загадка языка в том, что в человеке заложена способность к овладению языком, и лучше всего эта способность проявляется в раннем детстве.

А если человек может выучить язык «просто так», «сам по себе» — то нужна ли ему наука о языке? Ведь люди не рождаются с умением строить дома, управлять машинами или играть в шахматы — они долго, специально этому учатся. Но каждый нормальный человек рождается со способностью овладеть языком, его не надо этому учить — нужно только дать ему возможность слышать человеческую речь, и он сам заговорит.

Мы все умеем говорить на своём языке. Но мы не можем объяснить, как мы это делаем. Поэтому, например, иностранец может поставить нас в тупик самыми простыми вопросами. Действительно, попробуйте объяснить, какая разница между русскими словами теперь и сейчас. Первое побуждение — сказать, что никакой разницы нет. Но почему по-русски можно сказать:

Я сейчас приду,

— а фраза

Я теперь приду

звучит странно?

Точно так же в ответ на просьбу

Иди сюда!

мы отвечаем:

Сейчас!

— но никак не

Теперь!

С другой стороны, мы скажем:

Лиза долго жила во Флориде, и теперь она неплохо знает английский язык,

— и заменить теперь на сейчас (…и сейчас она неплохо знает английский язык) в этом предложении, пожалуй, нельзя. Если вы не лингвист, вы не можете сказать, что в точности значат слова теперь и сейчас и почему в одном предложении уместно одно слово, а в другом — другое. Мы просто умеем их правильно употреблять, причём все мы, говорящие на русском языке, делаем это одинаково (или, по крайней мере, очень похожим образом).

Лингвисты говорят, что у каждого человека в голове есть грамматика его родного языка — механизм, который помогает человеку говорить правильно. Конечно, у каждого языка есть своя грамматика, поэтому нам так трудно выучить иностранный язык: нужно не только запомнить много слов, нужно ещё понять законы, по которым они соединяются в предложения, а эти законы не похожи на те, которые действуют в нашем собственном языке.

Говоря на своём языке, мы пользуемся ими свободно, но не можем их сформулировать.

Можно ли представить себе шахматиста, который бы выигрывал партии в шахматы, но не мог при этом объяснить, как ходят фигуры? А между тем человек говорит на своём языке приблизительно так же, как этот странный шахматист. Он не осознаёт грамматики, которая спрятана у него в мозгу.

Задача лингвистики — «вытащить» эту грамматику на свет, сделать её из тайной — явной. Это очень трудная задача: природа зачем-то позаботилась очень глубоко спрятать эти знания. Вот почему лингвистика так долго не становилась настоящей наукой, вот почему она и сейчас не знает ответа на многие вопросы.

Например, нужно честно предупредить, что по поводу языков мира лингвистика пока не знает:

— почему в мире так много языков?

— было ли в мире раньше больше языков или меньше?

— будет ли число языков уменьшаться или увеличиваться?

— почему языки так сильно отличаются друг от друга?

Конечно, лингвисты пытаются ответить и на эти вопросы. Но одни учёные дают такие ответы, с которыми другие учёные не соглашаются. Такие ответы называются гипотезами. Чтобы гипотеза превратилась в верное утверждение, нужно убедить всех в её истинности.

Сейчас в лингвистике гораздо больше гипотез, чем доказанных утверждений. Но у неё всё впереди.

А теперь — поговорим всё же о том, что нам известно про разные языки.

Глава первая. Как изменяются языки

Языки бывают совсем непохожи друг на друга, а бывают, наоборот, очень похожи. Иногда два языка настолько похожи, что тот, кто знает один из этих языков, может понять всё или почти всё, что сказано на другом языке. Например, русский и белорусский — разные языки, но они очень похожи. Ни один язык так не похож на русский, как белорусский. Для тех, кто знает русский язык и учился писать по-русски, белорусский текст выглядит немного непривычно, но если вдуматься, то в нём можно понять почти всё. Вот начало одного белорусского стихотворения (в котором я на всякий случай поставил ударения, чтобы читать было удобнее):

Стая́ла я́блыня ля вёскi,

як падаро́жнiк miж даро́г.

Вясно́ю па́далi пялёсткi,

нiбы сняжы́нкi, на муро́г…

Попробуйте сначала сами догадаться, что значит это четверостишие. Какие отличия белорусского языка от русского удаётся здесь заметить?

А теперь будем разбираться вместе. Прежде всего, оказывается, многие белорусские слова просто пишутся по-другому, а звучат так же, как русские. Например, первое слово в нашем стихотворении и русские, и белорусы произносят одинаково, но по-русски мы напишем: стояла. Ещё сразу бросается в глаза, что вместо русской буквы и по-белорусски пишется «латинская» буква i Действительно, буква и в белорусском языке не используется, а i читается так же, как русское и. Поэтому белорусское слово падарожнiк, если его просто прочесть вслух, сразу окажется знакомым нам русским словом подорожник. Кстати, в русском языке до 1918 года использовались обе буквы: и наряду с i; буквы эти читались одинаково, и в конце концов оставили только одну из них. Так же поступили и создатели белорусской письменности. Но букву выбрали другую.

До сих пор мы обсуждали не столько различия между двумя языками, сколько различия в том, как в них принято записывать слова. Лингвисты называют это различиями в орфографии. Орфография — это всё-таки не сам язык. Если бы между русским и белорусским были только орфографические различия, то это был бы, строго говоря, один и тот же язык. Но русский и белорусский языки различаются, конечно, не только орфографией. Во-первых, легко заметить, что некоторые белорусские слова хотя и похожи на русские, но всё же произносятся чуть-чуть иначе. Слово яблоня по-русски произносится приблизительно как яблАня, а по-белорусски — яблЫня; слово весною по-русски произносится приблизительно как вИсною, а по-белорусски — вЯсною (именно так, как написано). Есть и более сложные случаи: интересно, узнали ли вы в белорусском пялёсткi русское лепестки?

Во-вторых, некоторых белорусских слов в русском языке вовсе нет, и в этом-то случае нам как раз трудно догадаться, что они значат. Например, ля — это предлог со значением «возле, около, близ», а вот что такое вёска? Это значит «деревня», но в русском языке есть только слово весь, и то оно употребляется обычно только в составе выражения по городам и весям (не все русские теперь даже хорошо понимают, что это значит на самом деле «по городам и деревням»). Исчезло в русском языке древнее слово весь, а в белорусском осталось, только в своей уменьшительной форме — вёска. А вот для перевода слова мурог помощи, пожалуй, мы уже не найдём. Это слово значит «луг»; было когда-то в русском языке старинное слово мур «трава», от которого образовано сохранившееся в современном языке (хотя тоже редкое) слово мурава.

Вот полный перевод этого четверостишия:

«Стояла яблоня возле деревни, как подорожник меж дорог;

весною падали лепестки, будто снежинки, на луг».

Так что, как видите, похожи-то языки похожи, и даже очень, а не всё так просто для русских в белорусском языке, оказывается.

Все похожие друг на друга языки устроены приблизительно так же, как русский с белорусским: многие слова совпадают, другие слова произносятся чуть-чуть по-разному и, наконец, есть слова совсем разные, но таких не очень много. И главное, почти целиком совпадает их грамматика, а это и позволяет говорящим на похожих языках легко понимать друг друга: те же окончания у глагола в прошедшем времени, те же падежи у существительных, и так далее… Хотя и здесь бывают небольшие сюрпризы: например, мы говорим по-русски: добр-ЫЙ, но молод-ОЙ, а в белорусском языке правильными формами будут добр-Ы и малад-Ы.

2. Какие языки похожи друг на друга?

Как видим, определить, похожи два языка или непохожи, в общем, достаточно легко. Но само по себе сходство языков может иметь разные причины, и лингвисты не придают большого значения сходству языков как таковому. Гораздо интереснее понять, почему два языка похожи.

Здесь, как мы уже говорили, языки ведут себя совсем как люди. У людей похожими друг на друга бывают прежде всего близкие родственники. Хотя это и не обязательно: разве мало мы встречали сестёр и братьев совсем разных — и по виду, и по характеру. С другой стороны, нередко бывает, что люди, которые вовсе не родня друг другу, но долго живут вместе, становятся удивительно похожими, даже больше, чем братья (не зря говорят: с кем поведёшься, от того и наберёшься).

Так же и языки. Похожие языки могут быть родственниками — чуть позже мы подробнее объясним, что это значит. Но далеко не все родственные языки похожи, и некоторые похожие языки не родственны. Языки тоже могут становиться похожими оттого, что они долго живут вместе и много слов из одного языка попадает в другой язык.

Как это бывает? Вот, например, английский язык. У него очень сложная и своеобразная история. Это сейчас по-английски говорит чуть ли не весь мир (по-английски говорят целые государства и в Америке, и в Австралии, и в Азии, и в Африке, — а в других странах, как в России, почти во всех школах школьники его хоть немного, но изучают) — а когда-то (ну, скажем, лет семьсот назад) это был язык, на котором говорили только на нескольких островах на северо-западе Европы — одном большом и нескольких поменьше; эти острова называются Британскими. Народами этих островов управляли завоеватели, сначала (не очень долго) датские, а потом (уже гораздо дольше) нормандские. Датские завоеватели говорили на древнем языке, похожем на нынешние датский или шведский, а нормандские — на другом древнем языке, похожем на нынешний французский. Он называется старофранцузским. В результате в современном английском языке оказалось очень много слов, похожих на французские слова, хотя ближайшими родственниками английского языка считаются языки нидерландский и немецкий. Давайте для примера сравним несколько очень употребительных нидерландских, немецких, английских и французских слов (так как некоторые из уважаемых читателей, может быть, не очень хорошо владеют нидерландским или старофранцузским; на всякий случай под каждым словом русскими буквами я записал его примерное произношение)[1]:

(значение) (нид.) (нем.) (англ.) (стар. фр.) (франц.)

орёл: adelaar (а́делар), Adler (а́длер), eagle (игл), aigle (а́йгле), aigle (эгль);

гора: berg (берх), Berg (бёрк), mountain (ма́унтин), montaine (монта́йне), montagne (монта́нь);

цветок: bloem (блум), Blume (блу́мэ), flower (фла́уэр), flour (фло́ур), fleur (флёр);

голубь: duif (дёйф), Taube (та́убэ), pigeon (пи́джин), pigeon (пиджо́н), pigeon (пиджо́н);

воздух: lucht (лухт), Luht (луфт), air (э́ар), air (айр), air (эр);

стул: stoel (стул), Stuhl (штул), chair (чэ́ар), chaire (ча́йре), chaire «престол» (шэр);

мир: vrede (фре́дэ), Frieden (фри́дэн), peace (пис), paiz (пайц), paix (пэ).

Не правда ли, хорошо видно, насколько подвергся английский язык французскому влиянию, отдалившись от своих немецких и нидерландских родственников? При этом заметьте, что облик английских слов ближе именно к старофранцузскому варианту, чем к современному французскому: ведь французские заимствования в английском языке очень древние. Например, в старофранцузском языке сочетание ch обозначало звук ч, а современные французы произносят его как ш; англичане же во французских словах по-прежнему произносят этот звук так, как его произносили далёкие предки нынешних французов.

Конечно, английский язык похож и на своих близких родственников — это видно по другим английским словам, которые в нашу таблицу не попали. Вот, например, «мышь» по-нидерландски будет muis (мёйс), по-немецки Maus (маус), и по-английски тоже mouse (маус); а по-французски это слово звучит совсем по-другому: souris (сури). Но важно, что английский язык оказался похожим и на французский — причём, конечно, похож он на него гораздо больше, чем нидерландский и немецкий языки, вместе взятые.

Бывает и наоборот — лингвисты знают, что два языка родственны, но похожие слова в них — на поверхностный взгляд — едва можно определить. Вот у французского языка тоже есть близкие родственники — например, итальянский или румынский языки. Однако попробуем сравнить наугад несколько французских слов с их румынскими и итальянскими «братьями»[2]:

(значение) (франц.) (рум.) (итал.)

вода: eau (о), а́рã (апэ), acqua (а́куа);

коза: chèvre (шэвр), caprã (ка́прэ), capra (ка́пра);

молоко: lait (лэ), lapte (ла́пте), latte (ла́ттэ);

огонь: feu (фё), foc (фок), fuoco (фуо́ко);

орех: noix (нуа́), nucã (ну́кэ), noce (но́че);

палец: doigt (дуа́), deget (де́джет), dito (ди́то);

печень: foie (фуа́), ficat (фика́т), fegato (фега́то);

телёнок: veau (во), viţel (вице́л), vitello (витэ́лло);

чёрный: noir (нуа́р), negru (не́гру), nero (нэ́ро).

Сходство между румынскими и итальянскими словами очень велико (как и положено настоящим близким родственникам — точно так же обстояло дело, если вы помните, в случае русского и белорусского языков): только некоторые гласные и согласные (интересно, сможете ли вы точно сказать какие?) чуть-чуть различаются. А вот французский язык отличается очень сильно. Если не знать, что он родственник итальянского с румынским (а откуда лингвисты это знают — мы расскажем в следующей главе), то такие пары, как о — акуа или во — вицел, едва ли наведут на такую мысль. Посмотрите, как французские слова почти всегда оказываются короче румынских и особенно итальянских и как сильно меняются в них звуки.

Что же мы выяснили? Языки бывают похожими и непохожими; в похожих языках большинство слов или совсем одинаковые, или чуть-чуть отличаются в произношении; похожа у таких языков и грамматика. Если языки очень похожи, они скорее всего родственные, но это не обязательно: бывают непохожие друг на друга родственники, бывают неродственные, но похожие друг на друга языки.

Через некоторое время мы попробуем выяснить, что же такое родственные языки и почему одни родственные языки больше похожи друг на друга, а другие — меньше. Но вначале нам понадобится узнать о некоторых важных свойствах всех языков вообще.

Я надеюсь, вы уже привыкли к тому, что в языке много загадочного. Поэтому вы не удивитесь, если я скажу, что родство языков тоже связано с одной очень загадочной особенностью, которая присуща всем известным на земле языкам. Любому языку.

Эта особенность состоит в том, что язык постоянно изменяется. Проходит немного времени («немного» для языка — это лет сто или двести) — и язык уже не совсем тот, что был. Проходит ещё немного времени — и язык меняется ещё больше. И вот уже, если мы сравним то, что было, скажем, восемьсот лет назад, с тем, что есть сейчас, — мы просто не поверим, что возможно столько превращений. Предок и потомок — два совершенно разных языка.

И так происходит всегда и везде, с любым языком, каким бы он ни был и кто бы на нём ни говорил. Ну, может быть, одни языки будут меняться чуть медленнее, чем другие, вот и всё. Но постепенных превращений не избегает ни один язык. Это неумолимый закон.

Опять-таки лингвисты пока не очень хорошо понимают, почему так происходит. Но мы твёрдо знаем, что это происходит обязательно.

А что значит, что язык изменяется? Давайте посмотрим внимательнее на то, что было написано на русском языке чуть больше ста пятидесяти лет назад (мы нисколько не сомневаемся в том, что это ещё — или уже — был современный русский язык). Вот, например, несколько отрывков из хорошо знакомых вам сказок Пушкина:

Там лес и дол видений полны,

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой…

В чешуе, как жар горя,

Идут витязи четами,

И, блистая сединами,

Дядька впереди идёт

И ко граду их ведёт.

…А у князя жёнка есть,

Что не можно глаз отвесть…

…Князь Гвидон тот город правит,

Всяк его усердно славит;

Он прислал тебе поклон,

Да тебе пеняет он:

К нам-де в гости обещался,

А доселе не собрался…

…Та призналася во всём:

Так и так. Царица злая,

Ей рогаткой угрожая,

Положила иль не жить,

Иль царевну погубить.

Попробуйте сами определить, что вам кажется в этих строчках непохожим на тот язык, на котором мы с вами говорим сегодня.

Изменения, которые произошли в русском языке с тех пор — за неполных двести лет, — в общем, небольшие. Но если посмотреть на них внимательно, то окажется, что они очень типичны: такие или примерно такие изменения происходят и во всех других языках. Есть несколько разных типов изменений языка.

4. Об изменениях в языке: изменения значений слов

Самый очевидный и самый частый тип изменений связан с тем, что слова в языке перестают иметь своё прежнее значение. После этого со словом могут происходить две вещи: либо оно продолжает употребляться — но в другом, новом значении (отличающемся от старого или незначительно, или порой даже очень сильно), либо это слово исчезает из языка вовсе. В приведённых строчках Пушкина мы встречаем, например, слово рогатка, которое означает кандалы особого рода (надевавшиеся на шею), — в современном языке ни сам этот предмет (к счастью), ни слово рогатка в таком значении не известны. Однако неверно думать, что слова изменяют своё значение (или исчезают) только потому, что изменяются (или исчезают) вещи, для обозначения которых они служат. Конечно, такие случаи бывают, но их ничтожно мало по сравнению с основной массой изменений. Глагол положить у Пушкина значит «решить, поставить целью»; в современном языке он в этом значении не употребляется (хотя мы говорим и полагать, и предположить, и даже положим в значении «допустим») — это, конечно же, не свидетельствует о том, что люди стали думать и принимать решения как-то иначе, чем раньше. Пушкин нередко использует вместо современных слов лоб, пальцы и щёки старинные чело, персты и ланиты, а ведь эти «объекты» — части тела человека — остаются неизменными с незапамятных времён. Так что дело здесь отнюдь не в том, что какая-то вещь вдруг исчезает или появляются новые вещи, которые люди не знают, как назвать. Дело в том, что срок жизни любого слова в любом языке ограничен — рано или поздно слову придётся исчезнуть, уступив своё место другому (которое в принципе ничуть не лучше и не хуже своего предшественника). Бывает так, что это новое слово берётся из другого языка — обычно это язык соседнего народа или просто широко распространённый (в ту эпоху) язык; такие слова называют заимствованиями.

Про некоторые слова мы сами ещё понимаем, что они «чужие»: они, так сказать, пока живут в языке как гости, полуиностранцы. В основном это слова, которые вошли в язык недавно. Всякий скажет, что эксперимент или компаньон — слова не русские; это действительно так. А знаете ли вы, что когда-то были русским языком заимствованы такие слова, как блюдо, буква, изба, осёл, хлев (из древнегерманского), грамота, свёкла, тетрадь (из греческого), алый, башмак, богатырь, колчан, лошадь (из тюркских языков)? Во всяком языке заимствований очень много: языки, живущие по соседству друг с другом, легко проникают друг в друга и, так сказать, обмениваются своими словами. О французских заимствованиях в английском языке нам уже приходилось говорить; но в современном французском языке (как и во многих других, в том числе и в русском) теперь немало английских заимствований.

Любопытна, например, история слова шапка. Несколько сот лет назад оно было заимствовано русским языком (через польский и немецкий языки) из французского (старая форма chape, современное французское chapeau) в значении «головной убор европейского образца». Однако позднее французский язык сам заимствовал это слово из русского: теперь наряду со словом chapeau в современном французском языке есть и слово chapka, которое обозначает… тёплый головной убор на меху «русского образца»! Этот случай не такой редкий, как может показаться: есть довольно много примеров того, как языки «обмениваются» одним и тем же словом поочерёдно.

А почему слова в языке не живут вечно? Каков «срок жизни» слова? У всех ли слов он одинаков? Это очень интересные вопросы, но, к сожалению, у лингвистов пока нет на них ясного ответа. Можно с уверенностью сказать одно: у разных слов срок жизни разный. В каждом языке есть своя группа «слов-долгожителей», и в очень многих языках (хотя, быть может, и не во всех) долгожителями оказываются близкие по смыслу слова — такие, например, как отец, мать, вода, камень, сердце, кровь, весь, белый, идти, пить, два, три и некоторые другие. Удалось, например, заметить, что слово один живёт в языках меньше, чем слово два, а слово хороший — меньше, чем слово новый. Около пятидесяти лет назад американский лингвист Морис Свадеш, опираясь на такие наблюдения своих предшественников, обследовал много разных языков и составил список ста самых «устойчивых» слов. Этот список часто так и называется — «список Свадеша» (или ещё «стословный список»). Слова этого списка исчезают из языка очень медленно: например, считается, что за тысячу лет в среднем должно исчезать всего около пятнадцати слов из ста.

Слова-долгожители очень важны для лингвистов: именно на эти слова лингвисты смотрят в первую очередь, когда хотят понять, являются ли языки родственными и насколько тесно их родство.

Изменения значений, появление и исчезновение слов — очень важные изменения в языке. От того, все ли слова в языке нам понятны, прямо зависит то, хорошо ли мы поймём сказанное (вспомните-ка, из-за чего вам труднее всего было расшифровать белорусский текст в самом начале этой главы). Но эти изменения — далеко не единственные, которые бывают в языках.

5. Ещё об изменениях в языке: изменения в произношении слов

Бывает так, что слово может некоторое время сохранять своё значение, но изменять своё звучание. То же самое слово начинает произноситься немного по-другому, с другими звуками или, например, без некоторых звуков: они как бы проглатываются, стираются, как монета от долгого употребления.

Как и изменения в значении, изменения в звучании тоже происходят постепенно, причём в языке бывают периоды «звукового спокойствия», когда может пройти триста-пятьсот лет без каких-либо значительных изменений, а бывают периоды «звуковых бурь», когда за сто пятьдесят — триста лет язык меняется до неузнаваемости. «Бурные» периоды в истории языка часто совпадают с бурными периодами в истории народа, говорящего на этом языке (завоевания, переселения, растворение среди других народов и т. п.).

В истории русского языка бурная эпоха приходится на XII–XIV века (время татарского нашествия и образования Московского государства — ключевой период русской истории); затем наступает эпоха относительного спокойствия и плавных, малозаметных изменений. Русский язык XVIII века, в общем, уже можно считать современным русским языком, но и многие документы, например, XV века современный русский может понимать без перевода (это не сложнее, чем понимать современные белорусские тексты). Зато русский язык XI–XII веков нам уже просто так понять не удастся, для нас это в каком-то смысле иностранный язык. И дело не в том, что в нём много незнакомых слов, — даже сохранившиеся в современном языке слова звучали совсем иначе.

Конечно, такое случалось не только с древнерусским языком, подобные изменения обязательно происходят в истории любого языка, и для любого языка такие изменения звуков (конечно, если мы возьмём достаточно большой отрезок, по меньшей мере четыре-пять веков) играют большую роль. Посмотрите ещё раз, например, на таблицу, в которой приведены английские и французские слова. Вы видите, какая большая разница имеется в произношении старофранцузских (приблизительно XI–XIII века) и современных французских слов. О переходе ч в ш (не отражённом на письме: французская орфография «застыла» где-то на уровне XVI–XVII века, а то и более раннем) мы уже говорили; какие ещё переходы вы можете заметить?

А теперь давайте сделаем небольшое отступление от нашего рассказа про родственные языки и немного подробнее поговорим про историю русского языка.

6. Отступление: как изменялось произношение слов в русском языке

Начнём с того, что попробуем понять, как обстоит дело со звучанием слов в языке Пушкина. Вернёмся назад, перечитаем внимательно наши стихотворные отрывки. На первый взгляд никаких отличий вроде бы нет. Но прислушайтесь — и некоторые мелочи вам удастся подметить.

Вы, конечно, заметили, что отличия касаются прежде всего ударения в словах. Ведь ударение тоже может меняться с течением времени. Пушкинские ударения в словах и́дут или седина́ми — более древние; в XIX веке ещё говорили так. А ещё вы могли заметить, что на конце некоторых слов появляются как бы «лишние» по сравнению с современным языком гласные (призналася), а на конце других слов гласной, наоборот, «не хватает» (отвесть). В древнерусском языке конечные гласные были всюду: говорили призналася и отвести. В среднерусский период (XV–XVII века) некоторые гласные на конце слов уже начали отпадать, но во времена Пушкина люди говорили и так, и так (это зависело главным образом от местности). Так получилось, что в современном языке в некоторых случаях «победили» более новые формы (призналась), а в некоторых случаях — остались старые (отвести). В языке Пушкина соотношение старых и новых форм, как мы убедились, немного другое.

Итак, мы видим, что со времён Пушкина в нашем языке «потерялись» некоторые гласные на конце слов и немного меняется ударение. Это продолжается и до сих пор: вспомните, что бывают такие слова, в которых и вам самим не очень просто поставить «правильное» ударение. Как надо сказать: зво́нит или звони́т? включа́т или вклю́чат? творо́г или тво́рог? Вы знаете, что некоторые люди произносят эти слова одним способом, а другие люди — ина́че (или, может быть, и́наче?). А это и значит, что произношение слова медленно меняется. Лет через сто скорее всего «победит» какой-нибудь один вариант, как это произошло, например, со словом призналась.

По крайней мере последние триста лет русский язык не знает более крупных изменений звуков, чем те, которые мы только что могли наблюдать. А вот раньше в русском языке происходили изменения куда более серьёзные.

Может быть, вы знаете, что в старых русских книгах была особая буква — буква ять (Ѣ). Например, слово семя раньше писали как сѣмя, а слово семь писалось через е, как в современной орфографии. Орфография часто отражает то произношение, которое имелось у слов в глубокой древности; произношение меняется быстрее, чем люди меняют правила письма. Так и в случае с буквой Ѣ: когда-то (приблизительно до XVI века) она обозначала особый звук, близкий к современному русскому [йе] и отличавшийся оттого звука, который записывали буквой е; но писать её в России перестали только после 1918 года.

Очень важное изменение в истории русского языка касается произношения безударных гласных: теперь в безударных слогах мы можем произносить только [а], [и] и [у], хотя на письме звук [а] могут передавать буквы а и о, а звук [и] — буквы и, е и я. Но произносить о, е и а (после мягких) без ударения мы не умеем: мы говорим кАро́ва, а не кОро́ва, тИну́ть, а не тЯну́ть. Потому-то обучение русской орфографии доставляет сегодня школьникам столько неудобств: написание гласной во многих словах надо просто запоминать или же выбирать нужную гласную, привлекая сложные и не всегда последовательные правила.

Оказывается, и здесь орфография «запаздывает» по сравнению с изменением живого произношения. Конечно, вы уже догадались, что раньше в русском языке без ударения могли произноситься все гласные: и о, и е, и а (после мягких). В древнерусском произношении слова в парах лИса́ и лЕса́, вОлы́ и вАлы́ — звучали по-разному. Да и сейчас во многих русских диалектах к северу от Новгорода, Ярославля и Костромы говорят так. А шестьсот-семьсот лет назад на всей территории России говорили (и писали) кОро́ва, а не кАро́ва, корма́н, а не кАрма́н, пОро́м, а не пАро́м, тЯну́ть, а не тИну́ть, сЕло́, а не сИло́ и т. п. (Как видите, современная орфография иногда всё-таки следует за произношением: пишущие как бы «забыли» древнее произношение слов паром и карман.)

Поэтому, между прочим, диалектное «оканье» нельзя представлять себе так, что говорящие на окающих диалектах просто произносят безударное о там, где мы пишем букву о (а произносим звук а). На самом деле наша современная орфография очень сильно поддалась влиянию «акающего» произношения. Вот, например, известные строки русской народной песни:

Во сумерки буен ветер загулял,

Широки мои ворота растворял.

В каком-нибудь из окающих диалектов они вполне могли бы быть произнесены так: вО сумЁрки буЁн ветЁр загуля́л, ширОки́ мОи вОро́та рОствОря́л…

О других звуковых изменениях в истории русского языка мы расскажем позже.

7. Ещё об изменениях в языке: изменения в грамматике

Нам осталось узнать ещё об одном, последнем типе языковых изменений. Те изменения, о которых мы говорили раньше (если помните, это были изменения значений и изменения в произношении), — это изменения, которые касаются прежде всего отдельных слов: мы узнали, что слова могут изменять или свой облик, или своё значение, или, разумеется, и то и другое одновременно. Но бывают изменения, которые касаются всего языка, или, как говорят лингвисты, строя языка; другими словами, это изменения в грамматике.

Мы уже говорили, что в самом общем виде к грамматике относится всё то, что нужно знать, чтобы уметь соединять слова в языке друг с другом. Есть ли в языке падежи, и если да, то сколько их и как они употребляются? Какие времена бывают в языке у глаголов? Есть ли там предлоги, какие они? Всё это (и очень многое другое) и составляет предмет грамматики. Вы прекрасно понимаете, что, не зная грамматики, нельзя ни правильно говорить на языке, ни хорошо понимать сказанное. Грамматика — основа языка, его «скелет».

Но оказывается, и грамматика языка изменяется с течением времени. Обратимся снова, в последний раз, к строчкам Пушкина. Не кажутся ли вам немного странными такие, например, сочетания, как о заре (в смысле «на заре; с наступлением зари») или Князь Гвидон тот город правит (в смысле «правит тем городом»)? Или вот ещё, в «Сказке о рыбаке и рыбке», можно прочесть такие строки:

Перед ним изба со светёлкой,

<…>

С дубовыми, тесовыми вороты.

Кажется, будто бы эти строчки написал иностранец, который немного путается в русских падежах: почему с вороты, а не с воротами, почему правит город, а не правит городом?

Все эти отличия не случайны. В древнерусском языке, как и в современном русском, тоже были падежи, однако многие окончания были не такими, как сейчас, да и употреблялись многие падежи не так, как сейчас. Во времена Пушкина большинство этих отличий уже исчезли, но некоторые ещё оставались. Вот например, творительный падеж множественного числа слов типа город раньше звучал не городами, а городы. Поэтому, когда Пушкин пишет изба с вороты, — это, конечно, не ошибка, а остатки древнего склонения. Надо сказать, что даже в нашем теперешнем языке есть одно выражение, которое — в окаменелом виде — сохранило этот древний творительный падеж. Это оборот со товарищи (который значит приблизительно «не в одиночку; вместе с помощниками», то есть попросту «с товарищАМИ»); мы не очень вдумываемся в эту странную форму — ну, говорят так, и всё. А на самом деле этот оборот — редкая окаменелость, в которой отпечатались черты древнего русского склонения — точно так же, как в настоящих окаменелостях отпечатываются очертания древних моллюсков.

Ещё один пример. На вопрос, сколько чисел у существительного в русском языке, любой школьник сразу ответит: конечно, два — единственное и множественное, разве может быть иначе? Оказывается, может. И как раз в древнерусском языке у существительных было ещё одно, третье число. Оно называлось двойственным и употреблялось, когда речь шла только о двух предметах. Например, один сосед назывался по-древнерусски сусѣдъ, много соседей — сусѣди, а вот если их было двое, то говорили — сусѣда (моя сусѣда переводится на современный язык как «два моих соседа»).

Двойственное число в русском языке исчезло приблизительно шестьсот лет назад. Это тоже было грамматическим изменением. Но вы, наверное, уже поняли, что изменения в грамматике происходят не совсем так, как изменения с отдельными словами. Древние грамматические особенности не исчезают бесследно, от них, как правило, остаются какие-то следы, какие-то осколки. Лингвист, как археолог, может, внимательно изучая какой-нибудь современный язык, довольно много сказать о его прошлом.

Вы спросите меня — неужели в современном русском языке осталось что-то напоминающее о двойственном числе? Да, как это ни удивительно, осталось. И этих остатков даже довольно много. Ну, прежде всего: ведь мы же говорим почему-то два соседА, а не два соседИ? Здесь спрятана та самая древняя форма. (Правда, мы теперь говорим также и три соседа, и четыре соседа, чего не было в языке наших предков, однако это уже другая история.) Но и это не всё. Какое «нормальное» окончание множественного числа у слов среднего рода на −о? Правильно, −а, как, например, в паре веслО́ — вёслА. А почему мы не образуем таким же образом множественное число от слов плечо́ или у́хо? Мы ведь говорим не пле́ча, а пле́чи, не у́ха, а у́ши. Да, и здесь замешано древнее двойственное число. Формы плечи и уши — древние формы двойственного числа, которые в современном языке победили «правильные» формы множественного числа (не потому ли, что, когда мы говорим, например, уши, мы обычно имеем в виду всё-таки пару ушей?). Хотя и эта победа была одержана не сразу: например, форма плеча ещё в XIX веке употреблялась достаточно широко. Например, в знаменитом стихотворении Фета «На заре ты её не буди…» (это середина XIX века) мы читаем:

И подушка её горяча,

И горяч утомительный сон,

И чернеясь бегут на плеча

Косы лентой с обеих сторон…

Даже в стихах Блока (написанных в самом начале XX века) ещё можно встретить плеча.

В грамматике могут происходить и более серьёзные изменения. Например (если по-прежнему говорить о падежах), слова одного склонения могут заимствовать окончания у слов другого склонения. В древнерусском языке последовательно различались окончания так называемого «твёрдого» и «мягкого» склонения существительных. Вот как это выглядело (я приведу, конечно, не всю таблицу склонения, а только один небольшой её фрагмент; падеж, который в древнерусском языке назывался «местным», в общем, соответствует тому падежу современного русского языка, который в учебниках обычно называют «предложным»)[3].

[Падеж] Твёрдый тип («стена»), Мягкий тип («земля»)

[Родительный] (у) стѣн-ы, (у) земл-ѣ;

[Местный] (на) стѣн-ѣ, (на) земл-и.

В современном языке мягкий тип просто исчез: стало на одно склонение меньше. Слова мягкого типа утратили свои особые окончания и приобрели взамен окончания твёрдого типа: сейчас мы говорим у земл-и — как у стен-ы, на земл-е — как на стен-е. Но некоторые русские диалекты распорядились иначе: в каких-то из них, например, тоже вместо двух типов склонения остался только один, но за счёт того, что слова твёрдого типа потеряли свои окончания и приняли окончания мягкого типа! В таких диалектах говорят: у стене, у земле. Таких изменений в истории русского языка было очень много; знакомы они и почти всем другим языкам, различающим несколько типов склонения: в ходе истории эти типы обязательно начинают, так сказать, «смешиваться» друг с другом.

А могут ли падежи вообще исчезнуть? Бывает и такое. Существительные в языке вообще перестают склоняться и в любом месте в предложении начинают выступать в одной-единственной форме. Это и значит, что падежей в таком языке нет — как, например, в английском или французском. Кстати об английском и французском: ведь и в том, и в другом языке падежи тоже были! И в старофранцузском, и в староанглийском (точнее, в древнеанглийском, как принято говорить). Правда, например, в старофранцузском их осталось всего два — а в латыни, которая была предком старофранцузского языка, падежей было целых пять даже в позднюю эпоху. Если в языке из пяти падежей осталось только два, то ясно, что жить им осталось недолго. Но всё же лет двести или триста язык с двумя падежами во Франции просуществовал.

Исчезли падежи и в болгарском языке. У болгарского языка такой же предок, как и у русского, — праславянский язык. А падежей в этом языке (да и в древнеболгарском, тексты на котором сохранились) было не меньше, чем в русском. Зато теперь от них не осталось и следа. Судите сами: например, «стол» по-болгарски будет маса; «на стол» и «на столе» будет на маса, «под стол» и «под столом» — под маса и так далее. Слово употребляется только в одной форме — совсем как в современном английском или французском.

Изменения в грамматике больше всего отдаляют одно состояние языка от другого. Ведь если слова звучат чуть-чуть иначе или некоторые из них имеют другое значение — это разница не такая заметная. А вот если в языке, например, меняется склонение — это затрагивает его целиком, и настолько глубоко, что мы сразу говорим: да, древний язык и новый, его наследник, — это действительно два разных языка…

8. Что мы узнали об изменениях в языке?

Теперь вы — в общих чертах — уже представляете себе, как изменяется язык. Прежде всего, непрерывно меняется значение слов; одни слова исчезают, на смену им приходят другие — нередко это бывают слова, заимствованные из языков других народов. Изменяется звучание, произношение слов; могут исчезать одни звуки и появляться новые. Наконец, разнообразными способами изменяется грамматика языка, самая его основа.

Что касается русского языка, то в его истории, как и в истории других языков, все эти изменения происходили тоже. О многих из них нам уже приходилось говорить. Русский язык первых памятников (приблизительно XI век) совсем непохож на современный язык, и нам его очень трудно понимать. Это трудно даже лингвистам, специально занимающимся историей русского языка.

Я не стану, пожалуй, приводить сейчас отрывки на древнерусском языке — вам было бы слишком сложно в них разобраться, ведь даже многие буквы, которые тогда употреблялись, вам незнакомы. Но мы можем поставить более простой опыт.

Когда поэт Алексей Константинович Толстой написал балладу о князе Курбском и царе Иване Грозном, он решил передать речь Курбского так, чтобы она была как можно более далека от современного языка и как можно более напоминала ту старинную эпоху (хотя время Ивана Грозного — это не XII и не XIII, а «всего лишь» XVI век). Вот что у него получилось:

«Безумный! Иль мнишись ничтожнее нас,

В небытную ересь прельщённый?

Внимай же! Приидет возмездия час,

Писанием нам предречённый,

И аз, иже кровь в непрестанных боях

За тя, аки воду, лиях и лиях,

С тобой пред судьёю предстану».

Так Курбский писал к Иоанну.

Интересно, всё ли вам удалось понять в этом отрывке? Наверное, не всё. Но не так всё просто обстоит с тем языком, на котором он написан (точнее — с тем языком, под который он «подделан» поэтом). Это не совсем русский язык, это — русский язык, смешанный со старославянским (не путайте его, пожалуйста, с праславянским, о котором мы только что говорили!). Впрочем, наш современный литературный русский язык по своему происхождению точно такой же. Если бы не было старославянского языка, мы не имели бы, может быть, трети тех слов, которыми пользуемся.

Но вы, наверное, хотите спросить, что такое старославянский язык и почему он так сильно повлиял на русский.

Это очень интересный вопрос, и знать ответ на него очень важно для тех, кто хочет правильно представлять себе историю русского языка.

Но для подробного на него ответа требуется много дополнительных знаний.

Поэтому мы вернёмся к старославянскому языку через некоторое время — в третьей главе.

А пока — как и было обещано, поговорим о родственных языках.

Глава вторая. Родство языков и языковые семьи

1. Как возникают родственные языки?

Мы так долго говорили в предыдущей главе об изменениях в языке не случайно. Ведь постоянные изменения в языке — основная причина того, что возникают родственные друг другу языки.

Какая же здесь связь? Очень простая. Представьте себе, что мы на протяжении многих лет наблюдаем жизнь какого-нибудь народа. Назовём этот народ… ну, например, эндорским — и представим себе, что он живёт в государстве Эндора и говорит на эндорском языке. Если эндорский язык устроен так же, как все остальные языки на земле, то он будет непрерывно изменяться всеми теми способами, о которых мы уже знаем. Слова в этом языке через какое-то время начнут произноситься иначе, чем раньше; некоторые слова исчезнут вовсе, другие слова изменят своё значение. Наконец, изменится грамматика: у глаголов появятся новые окончания, падежи существительных будут употребляться не так, как прежде, а может быть, и вовсе исчезнут, и так далее. Самых разных изменений будет много, и чем больше времени будет проходить, тем больше этих изменений будет накапливаться.

Если государство Эндора маленькое и если его историческая судьба складывается благополучно, без войн, катастроф и переселений, то это означает, что все эндорцы веками живут там, где жили, и сохраняют возможность постоянно общаться друг с другом на своём языке. Единственное, что происходит с этим языком, — он постепенно превращается… ну, скажем, из староэндорского в среднеэндорский, а из среднеэндорского — в новоэндорский. Фактически староэндорский и новоэндорский — это уже два совершенно разных языка, так что эндорские студенты в эндорских университетах должны будут с большим трудом обучаться грамматике староэндорского языка, чтобы уметь читать староэндорские рукописи.

История разных государств на земле, конечно, далеко не всегда складывалась так, как только что было изображено. И всё же, если люди, которые говорят на определённом языке, на всём протяжении своей истории могут беспрепятственно общаться друг с другом, картина развития этого языка будет очень похожей на наше эндорское государство. Язык просто постепенно перейдёт из своей древней стадии в новую (с бо́льшими или меньшими изменениями), и ничего другого с ним не произойдёт. Главное для этого — чтобы на протяжении всей истории языка между говорящими на нём людьми сохранялся, как выражаются лингвисты, постоянный контакт.

А что же произойдёт, если это условие не будет выполнено? Ведь таких случаев в истории человечества тоже было очень много. Представьте себе, что в глубокой древности часть эндорцев села на корабли и уплыла далеко в неизвестные страны, где основала какую-нибудь Новую Эндору. Или ещё: нашу Эндору могли завоевать какие-нибудь грозные пришельцы и разделить её на два государства (например, Западную Эндору и Восточную Эндору); граница между этими государствами могла бы стать очень прочной, и каждое из них потом стало бы развиваться совершенно изолированно от другого. Да разве мало ещё что могло бы произойти, в результате чего единый прежде народ разделился бы на несколько групп?

А между тем именно это событие — деление одного народа на несколько изолированных групп — и есть самая главная причина того, почему возникают родственные друг другу языки. Я думаю, вы уже догадались, в чём здесь дело.

Язык не просто постоянно изменяется — он в принципе способен изменяться разными способами. Может получиться так, что, например, звук [м] на конце всех слов станет произноситься как [н], а может получиться так, что этот звук вообще исчезнет. Слово со значением «падать» может изменить своё значение на «случаться» (ср. в русском: мне выпало на долю), а может изменить своё значение на «не получаться» (как это произошло с близким по смыслу русским словом проваливаться, ср.: он сдавал экзамен, но провалился). В каждый момент своей истории язык похож на знаменитого витязя на распутье: перед ним одновременно множество дорог. По какой из них язык пойдёт — зависит от многих сложных причин; в какой-то степени, может быть, это ещё и игра случая.

Теперь представим себе, что единый прежде народ разделён на две области, две страны. Его единый прежде язык продолжает изменяться, потому что язык ни одного дня не существует без того, чтобы хоть немного не измениться (так же как наше сердце, пока мы живы, ни одной секунды не может не биться). Но доро́г-то множество! И если в одной из стран язык пошёл по одной дороге, то ведь в другой стране он вполне может пойти по другой дороге! А дальше — различия будут всё больше и больше накапливаться, и в конце концов части когда-то единого языка разойдутся так далеко, что никто, кроме лингвиста, и не скажет, что некогда они были одним целым.

Возникнут два разных языка, и люди, на них говорящие, даже не смогут понимать друг друга. Но мы помним, что эти два языка когда-то были одним языком: они произошли из одного и того же языка, потому что народ, говорящий на нём, разделился.

Такие языки и называются родственными. Теперь скажем об этом же немного точнее. Когда староэндорский язык, постепенно изменяясь, превращается в новоэндорский, мы говорим, что староэндорский язык — предок новоэндорского языка. Про всякий язык можно сказать, кто его предок. Бывают такие языки, у которых предок один и тот же. Родственные языки — это и есть языки, у которых один и тот же предок. Почему так получается — об этом мы уже сказали.

Итак, история языка (и говорящего на нём народа) может складываться так, что контакты между всеми говорящими никогда не прерываются и язык просто изменяется от древнего состояния к современному. Такой путь прошёл, например, русский язык, развиваясь от древнерусского (XI–XII века) к современному русскому (XVIII–XXI века); такой же путь прошёл, например, испанский язык, развиваясь от староиспанского к современному испанскому. Ни русский, ни испанский язык с того момента, как они образовались, больше не делились на родственные языки.

А вот судьба латинского языка была совсем иной. Как вы, наверное, знаете, на латинском языке говорило большинство населения древней Римской империи (которая существовала вплоть до V века). Это было огромное государство, простиравшееся от Северной Африки до Британских островов, от берегов Атлантического океана до берегов Чёрного моря. После того как Римская империя была завоёвана германскими племенами, она распалась на множество мелких областей, население которых в ту эпоху, естественно, не могло поддерживать контакты между собою. И в каждой из этих областей латинский язык продолжал изменяться по-своему. В результате этого получилась целая большая группа родственных языков. Это языки, у которых есть один общий для всех предок — латинский язык. Лингвисты называют их романскими языками (romanus по-латыни значит «римский»). Самые известные романские языки — это итальянский, испанский, португальский, французский и румынский. Все они и сейчас распространены в Европе на тех территориях, которые когда-то были римскими провинциями.

Таких примеров тоже очень много — когда единый язык перестаёт существовать и распадается на несколько самостоятельных родственных языков. Лингвисты говорят, что такие языки-потомки образуют группу родственных языков.

2. Как определить родственные языки?

Этот вопрос может вас удивить. Мы же только что договорились, что родственными называются языки, у которых есть общий язык-предок (его ещё называют праязык).

Так-то оно так, но как узнать, есть у каких-то двух языков общий предок или нет?

Конечно, в некоторых случаях нам может повезти, и мы благодаря сохранившимся документам, хроникам, памятникам и другим свидетельствам сумеем совершенно точно восстановить события, которые происходили с народом, говорившим на некотором языке. Мы будем точно знать, что этот язык распался, будем знать, когда он распался и на сколько языков.

В случае с латинским языком лингвистам, можно сказать, повезло. Современные люди довольно много знают про историю Римской империи и населявших её народов. Во всяком случае, у нас нет никаких причин сомневаться в том, что испанский или итальянский языки произошли от латинского.

Но так бывает очень редко. Возьмём, например, славянские языки. Это группа родственных языков, а значит, когда-то должен был существовать единый народ древних славян, говоривших на славянском праязыке. Но историкам ничего не известно ни про такой язык, ни про такой народ — несмотря на то что вообще история жизни разных славянских народов (чехов, поляков, сербов, русских) известна с довольно давнего времени. То же самое мы наблюдаем и в случае с германскими языками. Про историю германских народов мы тоже знаем довольно много, но все эти знания относятся к тому периоду, когда германцы уже были разделены на группы, жившие порознь.

Есть немало и таких народов, про прошлое которых нам совсем ничего не известно.

Тем не менее лингвисты находят способ говорить о родственных языках даже жителей Амазонки, даже жителей Тропической Африки, об истории которых они не знают совсем (или почти совсем) ничего.

Как же они это делают? Оказывается, такую возможность им даёт сам язык. Если внимательно сравнить два языка, они почти всегда дадут ясный ответ — родственны они друг другу или нет.

Дело в том, что язык изменяется не произвольно, а по определённым правилам. И, кроме того, в языке почти всегда остаются следы произошедших изменений (по крайней мере, если речь идёт об изменениях относительно недавних, возрастом двести-четыреста лет). Помните, как мы находили в современном русском языке следы старого двойственного числа?

В лингвистике есть специальные методы, которые позволяют восстанавливать тот облик, который имел язык несколько сот лет назад — перед последними изменениями. Эти методы называются реконструкцией.

Предположим, лингвист исследует какие-то два языка и видит, что их можно реконструировать так, что их более древний облик окажется одним и тем же. Это и означает, что у двух таких языков имеется общий предок, а сами эти языки — родственны. Только от этого языка-предка ничего не сохранилось — ни длинных рукописей, ни коротких текстов, ни даже просто записанных кем-то когда-то отдельных слов. Никто не засвидетельствовал его существование. Поэтому такой язык называют реконструированным.

Если реконструкция выполнена хорошо, то реальность реконструированного языка-предка почти не вызывает сомнения. Хотя не надо забывать, что его существование всё-таки остаётся гипотезой (пусть часто это очень правдоподобная гипотеза). Чем дальше мы отходим от нашего времени, тем менее надёжны наши реконструкции. И когда лингвисты начинают рассуждать о языках, на которых люди могли говорить десятки тысяч лет назад (а люди ведь говорили тогда на каких-то языках, не правда ли?), то уже едва ли найдутся два лингвиста, которые согласились бы друг с другом полностью. Ну что ж, в науке такое бывает часто.

Но мы ещё не узнали ничего существенного про метод реконструкции. Конечно, я не стану излагать его целиком — это слишком сложно, да и заняло бы слишком много места. Но про самую главную его особенность, думаю, рассказать будет очень полезно. Она касается того, как следует сравнивать разные языки, чтобы получить достоверные результаты.

Лингвисты, которые занимаются индоевропейскими языками (о том, что это за языки, вы узнаете в следующем разделе), утверждают, что слова, которые обозначают число 100 и звучат как сто в русском языке, centum (ке́нтум) по-латыни и çatam (ща́там) в санскрите, — родственны друг другу. Иначе говоря, все эти слова имеют одно и то же слово-предок в индоевропейском праязыке, которое по-разному изменялось в каждом из языков-потомков.

На первый взгляд, эти три слова совсем не похожи. Точно так же, как не похожи французское дуа́ и румынское де́гет, про которые лингвисты тоже говорят, что эти слова родственные.

С другой стороны, слово со значением «плохой» звучит, можно сказать, почти одинаково и в английском языке, и в персидском. По-английски оно пишется bad, а произносится приблизительно как бэд; по-персидски оно пишется (если писать латинскими буквами — хотя в Иране обычно пишут арабскими) bäd и произносится приблизительно так же. И английский, и персидский — индоевропейские языки, тем не менее лингвисты категорически отказываются считать английское bad и персидское bäd словами-родственниками. Лингвисты говорят, что их сходство — случайное совпадение.

Значит, дело совсем не в том, похожи ли внешне слова одного языка на слова другого языка. Впрочем, в этом мы убедились ещё раньше, когда сравнивали родственные языки.

До сих пор многие люди, не знакомые с методами научного изучения языков, пытаются доказывать родство самых далёких друг от друга языков, просто подбирая похожие слова. Оказывается, что некоторые слова африканского языка хауса похожи на слова английского языка, а то и языка древних египтян или шумеров. Или два-три слова из языка жителей какого-нибудь из островов Полинезии вдруг почти совпадут со словами древнегреческого языка.

Однако такие совпадения ничего не доказывают. Вообще, во всех языках мира так много слов (а звуков довольно мало), что нет ничего удивительного, если вдруг из десяти-двадцати-тридцати тысяч слов пять-шесть слов в разных языках окажутся похожими.

Нужно всегда помнить: в родственных языках слова не обязательно похожи (особенно если речь идёт о дальнем родстве), а похожие слова в разных языках — не обязательно родственны. Это — одно из самых главных положений сравнительного языкознания (специальной отрасли лингвистики, занимающейся сравнением разных языков для того, чтобы установить степень их родства).

Так как же определить родственные языки? Всё дело в том, что между всеми родственными друг другу словами родственных языков должны существовать особые отношения. Лингвисты называют их регулярными звуковыми соответствиями.

Что же это такое? Речь идёт вот о чём. Когда в языке происходят звуковые изменения (то есть слова начинают произноситься не совсем так, как прежде), то оказывается, что эти изменения обладают одним удивительным свойством, которое, надо сказать, очень облегчает работу лингвиста. Не будь этого свойства — мы, наверное, не смогли бы так хорошо восстанавливать облик исчезнувших языков. Свойство это состоит в том, что изменения звуков регулярны. Проще говоря, если, например, мы видим, что в каком-то одном слове звук [п] изменился в [б], то это значит, что и во всех остальных словах этого языка должно было произойти то же самое изменение: то, что произносилось как [п], теперь произносится как [б].

Впрочем, это можно сформулировать точнее. Неверно, что во всех словах один и тот же звук всегда изменяется одинаково. А верно то, что один и тот же звук всегда изменяется одинаково в одинаковых условиях. Или, как говорят лингвисты, в одинаковых контекстах. Например, может оказаться, что [п] изменяется (ещё говорят: «переходит») в [б] только в положении между двумя гласными: какое-нибудь слово плим так и продолжает произноситься плим, а вот слово упум превратится в слово убум. Но зато все слова, в которых звук [п] — между двумя гласными, должны будут изменить своё произношение.

Поэтому главное для лингвиста — обнаружить такие звуковые соответствия. Если он видит, что во многих словах двух разных языков повторяются одни и те же сходства и различия звуков, то это — очень верное доказательство того, что перед нами действительно родственные языки. И не так уж важно, похожи ли они друг на друга. Звуковые изменения могут быть очень большими и менять облик слова до неузнаваемости. Обратимся ещё раз к французскому языку (среди других языков именно французский известен тем, что пережил необычайно сильные изменения звуков: на территории других римских областей произношение латинского языка менялось заметно меньше). Узнаём ли мы с ходу в современном французском chaud «горячий» (произносится: шо) его предка — позднелатинское caldu− (произносится: калду−)? Вряд ли, и, наверное, очень удивимся, если нам скажут, что это — исторические родственники.

Однако посмотрим внимательнее на судьбу других латинских слов, оставшихся во французском языке. Первый звук в латинском слове «горячий» — звук [к]. Посмотрим, что произошло с другими латинскими словами, которые начинались с [к][4].

Поздняя латынь, Французский язык

цепь: cadena− (кадэна), chaine (шэн);

волос: capillu− (капиллу), cheveux (швё);

коза: capra− (капра), chèvre (шэвр);

главарь: capu− (капу), chef (шэф).

Оказывается, во всех случаях, когда слово начиналось с [к] (точнее, [к] с последующим [а] — это и был тот самый контекст, в котором обязательно происходило изменение), — это [к] переходило во французском языке в [ш]! (Вы уже знаете, что у этого изменения была промежуточная ступень: сначала [ш] произносилось как [ч], но сейчас это для нас не важно.) Каким бы странным нам ни казалось это изменение — оно совершенно регулярно, а следовательно, свидетельствует о родстве слов в каждой из этих пар.

Кстати, из приведённых примеров видно и то, что латинское конечное [у] во французских словах отпадало. Что касается конечного [д], то во французском слове оно пишется, но не произносится. Ещё совсем недавно (несколько веков назад) его произносили, но потом французы перестали произносить почти все конечные согласные в своих словах. Следы его ещё заметны — например, форма женского рода («горячая») звучит как шод — в этой форме [д] ещё произносится, потому что в ту эпоху, когда конечные согласные исчезали, форма женского рода была длиннее и д не находился на конце слова.

Итак, [к] (перед а) всегда даёт [ш], конечные [у] и (следом за ним) [д] — всегда отпадают. Нам осталось не так много: понять, что происходило с латинским сочетанием [ал]. Ну что ж, повторим наш опыт, рассмотрев ещё несколько слов[5].

Поздняя латынь, Французский язык

известь: calce− (калке), chaux (шо);

мальва: malva− (малуа), mauve (мов);

прыгать: saltare (салтарэ), sauter (соте).

Не правда ли, во всех словах имеется регулярное соответствие латинского [ал] — французскому [о]?

Значит, калду превратилось в шо абсолютно закономерно. Ни в какое другое слово оно и не могло превратиться — таковы были законы звуковых изменений в истории французского языка. Им подчинялись все слова, какими бы они ни были.

Впрочем, тут нужно сразу предупредить, что, говоря «все слова», я всё же не совсем прав. Небольшое число слов в истории языка нередко представляют собой исключения: звуковые изменения либо не происходят в них вовсе, либо происходят иначе, чем в большинстве других слов. Однако обычно и эти исключения можно объяснить действием каких-то других законов, которые просто отменяют «основные». Как бы то ни было, при сравнении языков немногочисленные исключения всё равно нельзя принимать в расчёт — их нужно потом исследовать и объяснять отдельно.

Конечно, на самом деле установление звуковых соответствий — гораздо более сложное занятие. Но в общих чертах всё происходит именно так, как мы показали. Обнаружить регулярные звуковые соответствия между словами двух языков — это и есть главная задача лингвиста, если он хочет понять, родственны два языка или нет.

Попробуйте сами, взглянув ещё раз на таблицу с французскими, румынскими и итальянскими словами, определить хотя бы некоторые регулярные соответствия между этими языками.

Собственно, это почти всё, что можно сказать о методе сравнения языков, если не касаться более сложных подробностей. Поиск регулярных соответствий — главное средство избежать опасности случайного сравнения похожих слов.

Но есть ещё одна опасность, более коварная. Помните ли вы пример из английского языка? В английском и французском языках много похожих слов, между ними вполне можно установить звуковые соответствия (английское [ч] = французское [ш] и т. п.). Но ведь эти слова — не родственные, они не развились из общего англо-французского праязыка (такого никогда не было), они были просто заимствованы английским языком из французского. Это не родные братья: у них нет общего отца. Это скорее сбежавшие из своего дома в чужой пришельцы.

Как отличить этих пришельцев от настоящих родственных слов? И тут нам на помощь приходит ещё одно удивительное свойство языка, которое тоже немало помогает лингвистам. Оказывается, что далеко не все слова могут быть заимствованы. Помните, мы с вами рассуждали о том, что срок жизни каждого слова в языке ограничен, рано или поздно любое слово исчезнет из языка. Но есть слова, которые считаются более устойчивыми, чем другие; самые устойчивые слова входят в список Свадеша, о котором мы говорили выше. Так вот, слова из списка Свадеша почти никогда не заимствуются, и начинать сравнение языков надо именно с них.

Тогда меньше всего риска поддаться обману пришельцев-заимствований, «замаскированных» под родственников.

Значит, сравнивать языки и определять их родство можно, если помнить о двух вещах: сравниваются самые устойчивые слова и доказательством родства должны быть только регулярные соответствия, а не случайные сходства в звучании отдельных слов.

Итак, один язык может, разделившись, дать начало нескольким родственным между собой языкам-потомкам. Такие языки, имеющие общего предка, называются группой родственных языков.

Родственные языки, принадлежащие к одной группе, как правило, похожи друг на друга — конечно, не всегда так сильно, как, например, русский и белорусский языки, но, во всяком случае, их сходство обычно видно, так сказать, «невооружённым глазом». Любой испанец (даже если он далёк от лингвистики) скажет вам, что испанский и итальянский языки «очень похожи», а французский язык, конечно, не так похож на испанский, но и по-французски он иногда «почти всё понимает». Так или примерно так говорящие на родственных языках одной группы всегда будут оценивать языки своих лингвистических «родственников». Примерно то же русский скажет о болгарском и польском языке, датчанин — о шведском и исландском языке, бенгалец — о языках гуджарати и маратхи (все они распространены в разных штатах Индии, а бенгальский, кроме того, ещё и в Бангладеш; вы, может быть, никогда не слышали таких названий, а между тем на родственных языках индоарийской группы говорит почти восемьсот миллионов человек), эстонец — о финском и карельском языке и т. д.

Тут, может быть, кому-то из вас станет интересно, у всех ли языков мира есть такие близкие родственники. Оказывается, не у всех (хотя и у очень многих). У каждого языка есть какой-то предок, но, как у людей бывают семьи с одним ребёнком, так и язык может не оставить много потомков. Кроме того, другие родственные языки могут со временем исчезнуть, так что наш язык и останется один на белом свете, без ближайших родственников (о дальних — разговор особый, об этом немного погодя). Такой язык будет образовывать группу, состоящую из него одного. Вот, например, современный греческий язык (он называется «новогреческий») образует греческую группу, в которую, кроме него самого, больше никто и не входит (если, конечно, не считать древнегреческий и новогреческий язык двумя разными языками, но мы всё-таки говорим о языках современных).

Теперь представим себе, что мы исследуем две разные группы родственных языков. Ну, например, ту, которую лингвисты называют славянской, и ту, которую лингвисты называют балтийской.

К славянской группе, кроме русского, белорусского и украинского, относятся ещё польский, чешский, словацкий, болгарский, македонский, сербскохорватский, словенский и некоторые другие; все славяне живут на западе Восточной Европы (или на востоке Западной — как кому больше нравится думать), а русские живут ещё и в Сибири, на Урале, в Средней Азии — всюду, где простирается Россия, и даже за её пределами.

Балтийская группа сейчас состоит всего из двух языков — литовского и латышского. Они тоже похожи друг на друга: например, «медведь» по-литовски будет lokys (читается локи́с), а по-латышски — lãcis (читается ла́цис); правда, понять друг друга латышу и литовцу «с ходу» будет трудновато.

Мы знаем, что у всех славянских языков есть общий предок — праславянский язык. Когда-то народ, говоривший на нём, разделился на несколько групп, и так возникли современные славянские языки. Есть, конечно, общий предок и у литовского языка с латышским. Это прабалтийский язык.

А что получится, если мы попробуем сравнить праславянский язык с прабалтийским? Оказывается, эти два языка будут очень похожи — гораздо больше, чем похожи друг на друга любой славянский язык с любым балтийским. Праславянский и прабалтийский языки похожи друг на друга так, как бывают похожи языки, принадлежащие к одной языковой группе.

А это значит, что прабалтийский и праславянский языки тоже родственны между собою, что они принадлежат к одной группе и у них был общий предок — балтославянский язык.

Правда, это мы уже не можем утверждать с полной уверенностью. Ведь чем дальше в глубь веков, тем больше простора для гипотез, окончательно не доказанных. Есть лингвисты, которые думают об отношении балтийских и славянских языков иначе.

Впрочем, для нас это пока не важно. А важно вот что: среди групп родственных языков, безусловно, могут найтись такие, языки-предки которых тоже родственны между собою.

Вот такие группы образуют новые большие группы «дальнеродственных» языков. Их в лингвистике принято называть семьями.

Если про два языка внутри одной группы почти всегда можно с уверенностью сказать, что они очень похожи, то про два языка, принадлежащие к одной семье (но к разным группам) этого уже просто так не скажешь. Их родство — не лежит на поверхности, ведь оно, так сказать, двоюродное или троюродное. Поэтому лингвисты специальным образом его доказывают. Слова из языков, принадлежащих к разным группам одной семьи, нельзя сравнивать непосредственно друг с другом — нужно сначала понять, как выглядели эти слова в языках-предках каждой группы, а потом уже сравнивать древние слова между собой. Именно поэтому не стоит сопоставлять персидские слова с английскими — нужно сравнивать предка английского и других германских языков (это прагерманский язык) с предком персидского и других иранских языков (это праиранский язык).

Сейчас на земле насчитывается не менее двадцати разных языковых семей. Конечно, возникает вопрос о том, могут ли быть родственны друг другу уже целые семьи языков. То есть можно ли сравнивать друг с другом праязыки, из которых эти семьи возникли? Действительно, некоторые лингвисты пытаются это делать. У них получаются макросемьи, в которые входят семьи родственных (по их мнению) языков. Но эти макросемьи должны были возникнуть из праязыка, возраст которого — десятки тысяч лет. Трудно сказать, насколько надёжны гипотезы, которые касаются такой древности: ведь в ту эпоху в Европе, например, люди ещё ходили в шкурах и пользовались каменными топорами. Но некоторые результаты, полученные при изучении дальнего родства языков, очень интересны.

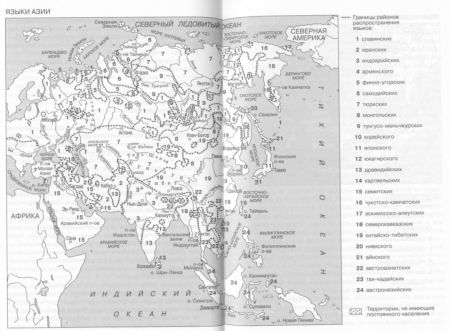

Однако вернёмся к более изученной области — к существующим семьям языков (кстати, почти ни одна из них не изучена досконально, а многие изучены совсем поверхностно). Самая известная семья языков, наверное, — индоевропейская. Она названа так потому, что охватывает языки, на которых говорят во всей Европе и на значительных пространствах Азии — вплоть до Индии. Славянские языки тоже входят в индоевропейскую семью.

Предполагается, что некогда был единый индоевропейский праязык, который позднее распался на много языков-потомков, а те дали начало разным языковым группам внутри индоевропейской семьи. В истории индоевропейских языков ещё много неясного, хотя сейчас, пожалуй, ни одна другая семья языков не изучена лучше.

Лингвисты начали заниматься индоевропейскими языками ещё в XVIII веке, когда англичанин сэр Уильям Джоунз обратил внимание на то, что древнеиндийский язык санскрит (который играл в Индии приблизительно ту же роль, что латынь в Европе — язык религии, философии, литературы, общения между разными народами) содержит много слов, поразительно похожих на латинские и древнегреческие. Совпадений было так много и они были такими явными, что это сходство, конечно, не могло быть случайным. Оставалось одно — предположить, что и санскрит, и древнегреческий, и латынь, и язык древних германцев, и язык древних славян, и многие другие языки, обнаруживающие те же черты сходства, — что все они имеют одного общего предка, один язык, из которого все они когда-то произошли. Так возникла наука о родстве языков — сравнительное языкознание, или компаративистика.

Со времён Джоунза, конечно, было сделано немало открытий, да и про сами индоевропейские языки стало известно намного больше. Сейчас в индоевропейскую семью объединяют семь крупных групп и некоторые отдельные языки, у которых нет близких родственников. Вот что это за группы (перечислим только те языки, на которых говорят в современную эпоху).

Прежде всего, это уже известные нам славянские и балтийские языки. Другие важные самостоятельные группы образуют: в Европе — германские (немецкий, нидерландский, английский и др.), романские (итальянский, французский, испанский, португальский, румынский и др.) и (увы, близкие к исчезновению) кельтские языки; в Южной Азии — иранские и индоарийские языки.

Кроме того, к индоевропейским языкам, не имеющим близких родственников и образующим каждый свою отдельную группу, относятся албанский, армянский и греческий языки.

Народы, говорящие на этих языках, занимают сейчас огромные пространства на территории нескольких континентов. Индоевропейская семья — одна из самых больших в мире, и входящие в неё языки на редкость разнообразны. А ведь мы перечислили далеко не все из них. И совсем ничего не сказали о мёртвых языках — например, о загадочном хеттском языке, тексты на котором на несколько веков древнее даже санскритских. Это самый древний из известных нам индоевропейских языков, а говорили на нём в Малой Азии, на территории современных Турции и Сирии, начиная по крайней мере с XVIII века до н. э.

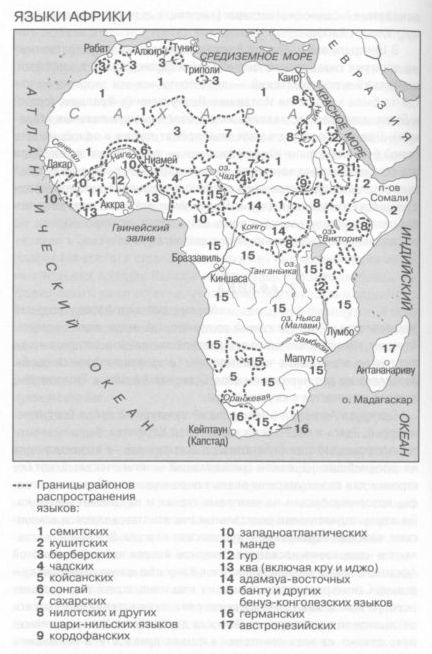

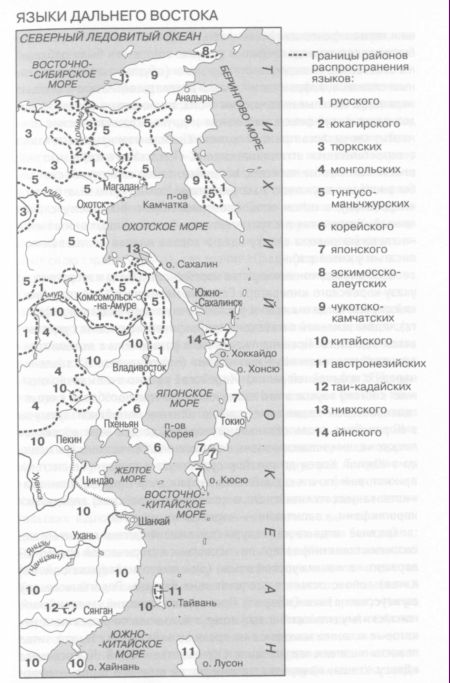

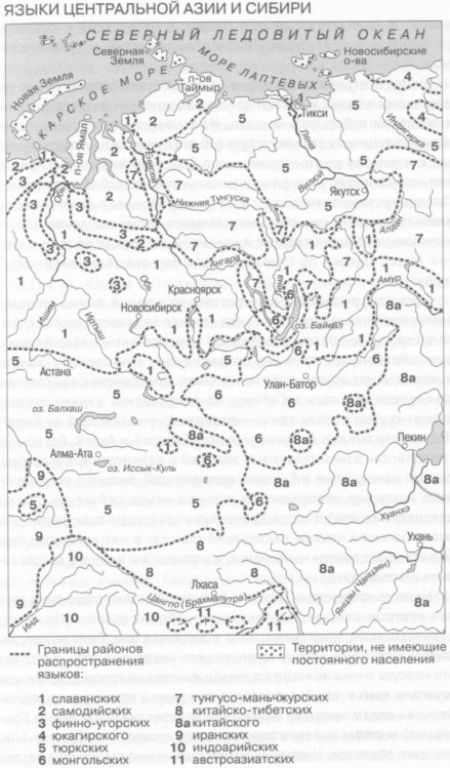

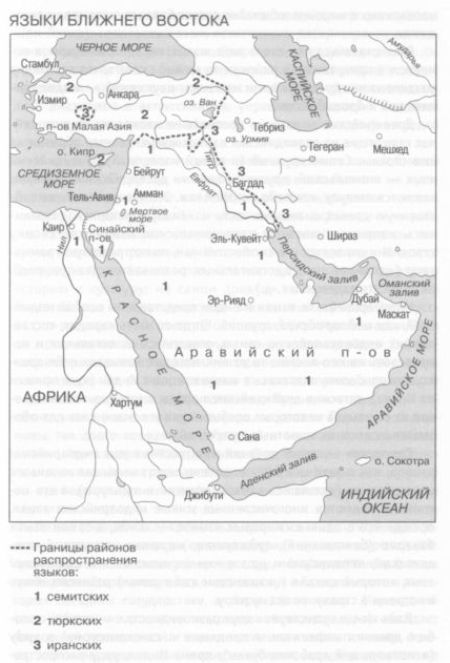

Но есть ещё много других языковых семей. Например, афразийская семья включает самые разные языки Северной Африки и Восточного Средиземноморья — от древнеегипетского до арабского, языков берберов Северной Африки и даже языка хауса, на котором говорят в самом сердце Тропической Африки — в Нигерии, Нигере и соседних странах. Большая алтайская семья языков включает группу тюркских языков (турецкий, татарский, казахский, киргизский, узбекский, чувашский и многие другие), распространённых по всей Азии — от Якутии до Турции, а также монгольский язык и, может быть, даже японский и корейский языки (хотя ещё не все лингвисты с этим согласны).

Уральская семья языков включает две группы, из которых вам наверняка известны языки большой финно-угорской группы. В неё входят финский и венгерский языки (одни из немногочисленных не-индоевропейских языков Западной Европы); у финского языка есть много близких родственников, в числе которых прежде всего эстонский и карельский языки, а также саамский язык на самом севере Европы и языки народов, живущих по берегам Волги, Камы и Печоры, — марийский, мордовский, коми, удмуртский. А вот у венгерского языка родственники очень неожиданные. Это языки хантов и манси, живущих в Сибири, у реки Обь. Когда-то они с венграми составляли единый народ, да вот как далеко разошлись за два последних тысячелетия.

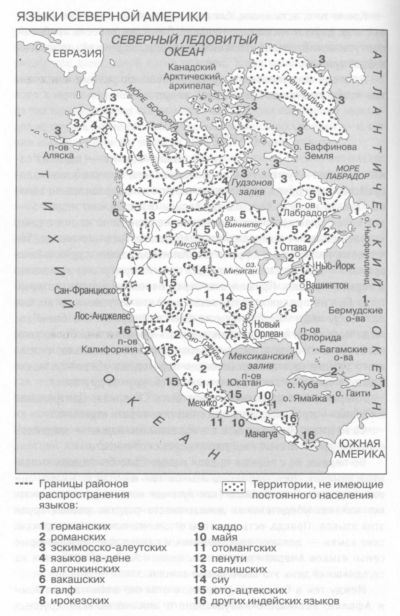

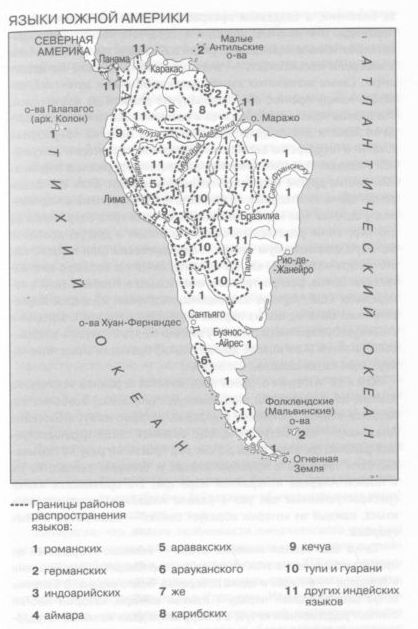

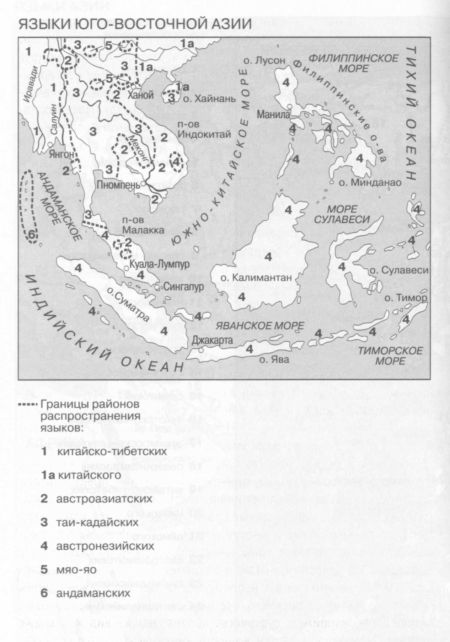

Но и это ещё далеко не всё. Назовём только самые крупные языковые семьи мира. Народы, говорящие на языках австронезийской семьи, живут в Индонезии, на Филиппинах, на Мадагаскаре, на островах Полинезии в Тихом океане. Языки китайско-тибетской семьи распространены, как легко догадаться, в Китае и в горах Тибета (конечно, самый знаменитый из них — это китайский язык, превосходящий по числу говорящих все другие языки мира). Большинство населения Тропической Африки говорит на языках семьи нигер-конго (например, народы банту, населяющие почти всю территорию Африки к югу от экватора). А сколько ещё разных языковых семей есть на Кавказе, в Сибири, в Южной и Северной Америке, в Австралии! Впрочем, на этом сейчас лучше поставить точку. Подробнее о языках разных континентов будет рассказано позже.

Так что, как видите, лингвисту есть чем заняться. До сих пор в некоторых труднодоступных уголках нашей планеты продолжают открывать новые, прежде никем не изучавшиеся языки.

Мы уже знаем, что языки мира, в общем, очень непохожи друг на друга. Но чем же всё-таки они отличаются? И как можно их сравнивать друг с другом?

Об этом мы поговорим во второй части нашей книги.

Глава третья. Разные языки разных людей

Раньше мы много говорили про изменение языка во времени. Но ведь каждый язык существует не только во времени, но и в пространстве. И если во времени язык меняется непрерывно, то и в пространстве он тоже не остаётся неизменным.

Мы часто отвлекаемся от этой разницы и говорим просто: русский язык, английский язык. Иногда добавляем: современный русский язык; русский язык XVIII века. Делая это, мы хотим подчеркнуть, что понимаем, как язык меняется с течением времени; и язык XVIII века хоть и называется тоже русским, но всё же не совсем тот, что современный. Русский язык в деревне под Москвой, в деревне под Рязанью и в деревне под Вологдой — это тоже не совсем один и тот же язык, а может быть даже — совсем не один и тот же. Английский язык в Австралии, в Индии и в Америке — тоже, можно сказать, разные языки, австралийцу и американцу не всегда будет просто понять друг друга при встрече. А если вы хорошо знаете немецкий язык и разговаривали с немцами, то, должно быть, вы знаете, как важно понять, откуда родом ваш собеседник: баварец из Мюнхена говорит совсем не так, как житель Берлина, а речь берлинца, в свою очередь, отличается от речи жителя приморского Гамбурга. Да, в общем-то, во всех тех языках мира, которые занимают сколько-нибудь обширное пространство, вы найдёте мелкие, не очень мелкие или даже очень крупные отличия, свойственные языку в разных «точках» этого пространства.

Ничего удивительного в этом нет. Ведь даже в нашу эпоху жители одного города не так уж много общаются с жителями другого города, даже соседнего, не говоря о более отдалённых. А уж раньше, когда не существовало ни компьютеров, ни телефона, ни телеграфа, ни быстроходных машин и самолётов, ни радио с телевидением (совсем недавно, между прочим), — общение людей в разных частях даже единой страны, особенно живших в сельской местности, было очень ограниченным. Вот и получалось, что изменения, возникавшие на одном участке языка, отличались от изменений, возникавших на другом его участке.

Такие страны, как Германия и Италия, вплоть до XIX века состояли из множества мелких государств (часто это были просто отдельные города с прилегающими деревнями). Каждое государство жило своей замкнутой жизнью, и потому-то именно немецкий и итальянский языки в Новое время оказались наиболее «разнородными», как бы собранными из разных лоскутов. Поэтому было очень трудно определить, что же такое «стандартный», или литературный, немецкий или итальянский язык. Англичанам, французам, русским было проще: стандартный английский язык — это такой, как в Лондоне; стандартный французский — такой, как в Париже, ну а стандартный русский — конечно, такой, как в Москве. А как быть в стране, где совсем недавно не было единой столицы и где речь, например, жителей Рима кажется ничем не хуже и не лучше речи жителей других городов? В конце концов оказалось, что литературный итальянский язык больше всего похож на речь жителей Флоренции, а литературный немецкий — на речь жителей южной и особенно средней Германии; это объяснялось разными особенностями истории этих стран.

Мы привели этот пример для того, чтобы легче было понять: язык, неоднородный в пространстве, — такая же проблема, как и язык, неоднородный во времени.