Книга: Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса

Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса

© MARIO LIVIO, 2013

© Бродоцкая А., перевод на русский язык, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

ПОНЯТНО ДАЖЕ ДИЛЕТАНТУ

Доктор Ливио сплетает воедино науку, историю, философию. Он вдохнул жизнь в образы самых известных мыслителей и математиков. Он объясняет сложнейшие теории так четко и лаконично, что даже самый далекий от науки человек с легкостью поймет их. Будь он учителем в моей школе или университете, я бы без сомнения смог понять и полюбить точные науки.

НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ

После сказочной книги «p – число Бога. Золотое сечение – формула мироздания» Ливио берется за вопрос о «необоснованной эффективности» математики в объяснении мира. Смешав философию, математику и прочие науки, он создает интеллектуальное чтение, которое воспринимается почти как детектив. Мне понравился, в частности, раздел, посвященный идеям Архимеда и Галилея, и глава о логике, которая была сложной, но увлекательной.

ИСТОРИЯ ИДЕЙ И СВЕЖИЕ ГИПОТЕЗЫ

Марио Ливио делает попытку исследовать отношения между математикой, Вселенной и человеческим разумом. Это такая амбициозная цель, что я был сначала настроен скептически: «Что можно рассказать об этом в популярной книге?» Однако в этой книге Ливио не только знакомит нас с историей идей, но и подкидывает свежие удивительные гипотезы. Настоятельно рекомендуется.

ПОЧЕМУ ЭТОТ ВОПРОС НЕ ПРИШЕЛ МНЕ В ГОЛОВУ РАНЬШЕ?!

Все, кто интересуются математикой, философией или наукой, будут в восторге от этой книги.

Хотя я всегда знал, что все фундаментальные теории мироздания основаны на математике, мне почему-то никогда не приходило в голову поинтересоваться: почему математика столь всеведуща?

Ливио объясняет, почему этот вопрос даже важнее ответа. И это делает книгу совершенно уникальной. Это не столько история математики, сколько история гениальных прозрений.

ЭТА КНИГА БУДИТ МЫСЛЬ!

Хотя я далеко не математик, я нашел дискуссии, представленные в этой книге, о природе математики и о причинах ее успеха как «языка» науки очень увлекательными. Мыслители буквально ожили на этих страницах. Это одна из самых увлекательных и полезных книг среди всего, что я прочла.

Моей жене Софи

Когда изучаешь космологию, то есть историю Вселенной в целом, в твою жизнь прочно входят еженедельные письма и факсы от тех, кто жаждет познакомить тебя со своей личной теорией устройства мироздания (кстати, это только мужчины, женщин среди них не бывает). Самой большой ошибкой в подобных случаях будет вежливо ответить, что хотелось бы узнать подробности. На это тут же получишь лавину сообщений. Как же обезопасить себя от атаки? Я на собственном опыте убедился, что есть один действенный тактический прием (можно, конечно, и вовсе не отвечать, но это ведь невежливо!): указать, что оценить значимость теории невозможно, пока она не переведена на точный язык математики, и это непреложная истина. Такой довод позволяет раз и навсегда остудить пыл большинства космологов-любителей. И в самом деле, без математики современные космологи не могут приблизиться к пониманию законов природы ни на шаг. Математика – прочный каркас, на котором зиждется любая теория Вселенной. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, – пока не вспомнишь, что природа самой математики нам пока не вполне ясна. Как сказал однажды английский философ сэр Майкл Даммит: «Две самые отвлеченные научные дисциплины – математика и философия – вызывают одинаковое недоумение: чем они, собственно, занимаются? Причем это недоумение вызвано не только незнанием: ответить на этот вопрос трудно даже специалистам в соответствующих областях».

В этой книге я робко попытаюсь прояснить некоторые вопросы, касающиеся сути математики, и, в частности, природу отношений между математикой и наблюдаемым миром. Разумеется, изложить на этих страницах полную историю математики в мои намерения не входило. Скорее я прослеживаю эволюцию определенных понятий, которые непосредственно влияли на понимание роли математики в исследованиях мироздания.

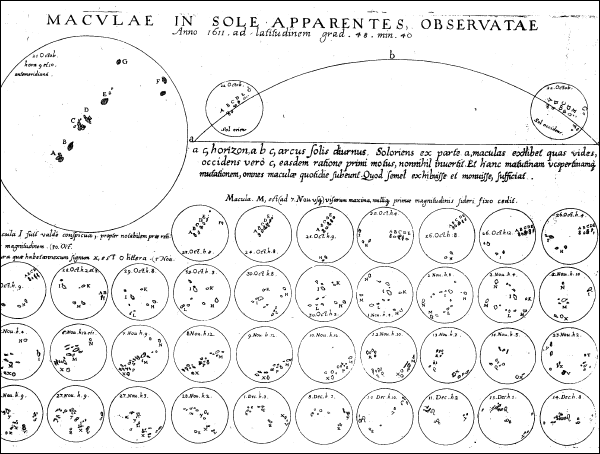

На идеи, о которых рассказано в этой книге, в самое разное время прямо или косвенно повлияли очень многие люди. Я бы хотел поблагодарить сэра Майкла Атья, Гию Двали, Фримана Дайсона, Гиллеля Гочмана, Дэвида Гросса, сэра Роджера Пенроуза, лорда Мартина Риса, Рамана Сандрама, Макса Тегмарка, Стивена Вайнберга и Стивена Вольфрама за ценнейшие замечания. Я в долгу перед Дороти Моргенштерн Томас за то, что она предоставила в мое распоряжение полный текст воспоминаний Оскара Моргенштерна о взаимодействии Курта Гёделя со Службой иммиграции и натурализации США. Уильям Кристенс-Барри, Кейт Еокс, Роджер Истон и в особенности Уилл Ноэл оказали мне любезность, поведав в подробностях о работе над расшифровкой «Палимпсеста Архимеда». Особая благодарность – Лауре Гарболино, которая снабдила меня важнейшими редкими материалами по истории математики.

Кроме того, я благодарю отделы особых коллекций Университета им. Джонса Хопкинса, Чикагского университета и Французской национальной библиотеки в Париже, где для меня находили редкие рукописи. Спасибо Стефано Касертано, который помог мне с переводами трудных латинских текстов, и Элизабет Фрэзер и Джилл Лагерстрем – за бесценные советы по лингвистике и библиографии, которые сопровождались неизменными улыбками.

Особая благодарность – Шэрон Тулан за профессиональную помощь в подготовке рукописи к печати, а также Энн Филд, Кристе Вилдт и Стэйси Бенн за подготовку ряда иллюстраций.

Любой писатель считал бы, что ему повезло, если бы к нему на протяжении всей работы над книгой относились с таким терпением и чуткостью, как моя жена Софи.

А напоследок я говорю спасибо моему агенту Сьюзен Рабинер: если бы она не подбадривала меня постоянно, этой книги не было бы. Еще я в неоплатном долгу перед моим редактором Бобом Бендером, который тщательно вычитал рукопись и высказал точные и глубокие замечания, перед Джоанной Ли, которая оказывала мне неоценимую поддержку в течение издательского процесса, перед Лореттой Деннер и Эми Райан – за корректорскую правку, перед Викторией Мейер и Кэти Гринч – за продвижение и рекламу книги и перед всеми сотрудниками отделов производства и маркетинга в издательстве «Саймон и Шустер» – за их усердный труд.

Загадка

Несколько лет назад я выступал с докладом в Корнельском университете. На одном из слайдов в моей презентации значилось: «Бог – математик?» Едва этот слайд появился на экране, одна студентка в первом ряду ахнула и громко прошептала: «О Господи, надеюсь, нет!»

Я всего лишь задал риторический вопрос – и вовсе не пытался ни дать слушателям определение Бога, ни тонко поддеть тех, кто панически боится математики. Нет – я просто хотел загадать загадку, над которой мучительно ломали головы на протяжении веков самые независимые мыслители: указать на то, что математика, похоже, вездесуща и всемогуща. Подобные качества принято приписывать лишь божествам. Как сказал когда-то английский физик Джеймс Джинс (1877–1946): «Вселенная устроена так, словно ее конструировал чистый математик» (Jeans 1930). Такое чувство, что математика слишком уж хорошо описывает и объясняет не только Вселенную в целом, но даже некоторые довольно хаотические начинания, предпринимаемые людьми.

Всякий раз, когда физики пытаются сформулировать теории об устройстве Вселенной, биржевые аналитики чешут в затылке, чтобы предсказать следующий обвал на фондовой бирже, нейрофизиологи строят модели функционирования мозга, а статистики на службе у военной разведки работают над оптимизацией распределения ресурсов, все они пользуются математикой. Более того, хотя они и пользуются конкретными методами, разработанными в различных областях математики, но при этом сверяются с одной и той же «математикой» в общем, понятном для всех смысле слова.

Что же наделяет математику таким невероятным могуществом? Или, как спросил однажды Эйнштейн: «Как так получилось, что математика, продукт человеческой мысли, независимый от опыта (курсив мой. – М. Л.), так прекрасно соотносится с объектами физической реальности?» (Einstein 1934).

Это ощущение полной растерянности нам не в новинку. Некоторые древнегреческие философы, в частности Платон и Аристотель, уже восхищались тем, что математика, похоже, способна формировать и направлять Вселенную, оставаясь, по всей видимости, вне пределов досягаемости людей, которые не могут ни менять ее, ни повелевать ею, ни влиять на нее. Английский философ и политолог Томас Гоббс (1588–1679) тоже не смог сдержать восхищения. В своем «Левиафане» Гоббс рисует величественную панораму своих представлений об основах общества и правительства, приводя геометрию в качестве образца рациональной аргументации (Hobbes 1651).

Так как мы видим, что истина состоит в правильной расстановке имен в наших утверждениях, то человек, который ищет точной истины, должен помнить, что обозначает каждое употребляемое им имя, и соответственно этому поместить его; в противном случае он попадет в ловушку слов, как птица в силок, и, чем больше усилий употребит, чтобы вырваться, тем больше запутается. Вот почему в геометрии (единственной науке, которую до сих пор Богу угодно было пожаловать человеческому роду) люди начинают с установления значений своих слов, которые они называют определениями (пер. А. Гутермана).

Целые тысячелетия глубочайших математических исследований и философских размышлений так и не пролили света на тайну могущества математики. Более того, в некотором смысле завеса тайны стала еще плотнее. Знаменитый оксфордский математик сэр Роджер Пенроуз, к примеру, считает, что вместо одной загадки перед нами уже три. Пенроуз выделяет три разных «мира» – мир сознательного восприятия, физический мир и платоновский мир математических форм[1]. Первый мир – вместилище всех ментальных образов: как мы воспринимаем лица детей, как любуемся головокружительным закатом, как отзываемся на страшные военные фотографии. А еще именно в этом мире обитают любовь, ревность, предубеждения, а также наше восприятие музыки, аппетитных ароматов и страха. Второй мир – тот самый, который мы привыкли называть физической реальностью. В этом мире обитают живые цветы, таблетки аспирина, белые облака и сверхзвуковые самолеты, а еще – галактики, планеты, атомы, обезьяньи сердца и человечьи мозги. Платоновский мир математических форм, который для Пенроуза не менее реален, чем физический и ментальный, – родина математики. Именно там обнаруживаешь натуральные числа 1, 2, 3, 4 и так далее, все формы и теоремы евклидовой геометрии, законы движения Ньютона, теорию струн, теорию катастроф и математические модели поведения фондового рынка. И тут-то, как замечает Пенроуз, и таятся три загадки. Во-первых, мир физической реальности подчиняется законам, которые на самом деле пребывают в мире математических форм. Эта загадка ставила в тупик самого Эйнштейна. В таком же недоумении по этому поводу пребывал физик Юджин Вигнер (1905–1995), нобелевский лауреат (Wigner 1960)[2].

Математический язык удивительно хорошо приспособлен для формулировки физических законов. Это чудесный дар, который мы не понимаем и которого не заслуживаем. Нам остается лишь благодарить за него судьбу и надеяться, что и в своих будущих исследованиях мы сможем по-прежнему пользоваться им. Мы думаем, что сфера его применимости (хорошо это или плохо) будет непрерывно возрастать, принося нам не только радость, но и новые головоломные проблемы. (Здесь и далее пер. Ю. Данилова.)

Во-вторых, само воспринимающее сознание, обиталище сознательного восприятия, неведомо как зарождается именно в физическом мире. Но как именно материя порождает сознание – причем порождает в буквальном смысле слова? Сумеем ли мы когда-нибудь сформулировать теорию работы сознания, столь же цельную и убедительную, сколь, к примеру, наша нынешняя теория электромагнетизма? Тут цикл чудесным образом замыкается. Воспринимающее сознание благодаря какому-то загадочному механизму обладает доступом к математическому миру, поскольку именно оно то ли открывает, то ли создает и формулирует целую сокровищницу абстрактных математических форм и понятий.

Пенроуз не предлагает ответов ни на одну из этих трех загадок. Он просто делает лаконичный вывод: «Миров, несомненно, не три, а только один, о подлинной природе которого мы на сегодня не имеем ни малейшего представления». В этом признании гораздо больше смирения, чем в ответе учителя из пьесы английского драматурга Алана Беннетта «Сорок лет службы».

Фостер: Сэр, мне по-прежнему не вполне понятна идея Святой Троицы.

Учитель: Все очень просто – один есть три, три есть один. Если у вас по этому поводу есть сомнения, спросите учителя математики.

На самом деле загадка еще запутаннее. У того, что математика так хорошо описывает мир вокруг нас (Вигнер называл это «непостижимой эффективностью математики»), есть две стороны, одна поразительнее другой. Одну из них можно было бы назвать активной. Когда физики блуждают по лабиринтам природы, то освещают себе путь математикой: инструменты, которыми они пользуются и которые постоянно разрабатывают, модели, которые они конструируют, и объяснения, которые они предлагают, по сути своей математические. На первый взгляд это само по себе чудо. Ньютон наблюдал падение яблока, фазы Луны и приливы по берегам морей (не уверен, что он видел их воочию), а не математические формулы. Однако он каким-то образом сумел вывести из этих природных явлений ясные, лаконичные и неимоверно точные математические законы природы. Подобным же образом шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879), когда он расширил рамки классической физики и включил в нее все электрические и магнитные явления, известные в шестидесятые годы XIX века, сделал это при помощи всего четырех математических формул. Задумайтесь об этом. Объяснение результатов целого ряда экспериментов в области света и электромагнетизма, на описание которых потребовались целые тома, свелось к четырем сухим формулам. Общая теория относительности Эйнштейна – случай еще более поразительный: это идеальный пример необычайно точной и самосогласованной математической теории, которая описывает самые основы мироздания – структуру пространства-времени.

Однако у загадочной эффективности математики есть и «пассивная» сторона, столь неожиданная, что напрочь затмевает «активную». Понятия и отношения, которые математики изучают ради чистой науки, даже и не думая об их практическом применении, спустя десятки, а иногда и сотни лет нежданно-негаданно оказываются решениями задач, которые коренятся в физической реальности! Как такое может быть? Возьмем, к примеру, довольно забавный случай с чудаковатым британским математиком Годфри Гарольдом Харди (1877–1947). Харди так гордился, что в его трудах не содержится ничего, кроме чистой математики, что подчеркивал в своей знаменитой книге «Апология математика», опубликованной в 1940 году: «Я никогда не делал ничего “полезного”. Ни одно мое открытие не способствовало ни прямо, ни косвенно увеличению или уменьшению добра или зла и не оказало ни малейшего влияния на благоустроенность мира (здесь и далее пер. Ю. Данилова)» (Hardy 1940). Так вот, представляете, он ошибся! Один из его трудов получил второе рождение под названием «Закон Харди-Вайнберга» (в честь Харди и немецкого врача Вильгельма Вайнберга (1862–1937)) – это основополагающий принцип, на который опираются генетики при изучении эволюции популяций. Говоря простыми словами, закон Харди-Вайнберга гласит, что если спаривание в большой популяции происходит совершенно случайно (и нет ни миграции, ни мутаций, ни селекции), то генетический состав от поколения к поколению не меняется[3]. Даже отвлеченный на первый взгляд труд Харди по теории чисел – исследование свойств натуральных чисел – нашел неожиданное практическое применение. В 1973 году британский математик Клиффорд Кокс применил теорию чисел, чтобы совершить прорыв в криптографии – науке о разработке шифров, и изобрел уникальный криптографический алгоритм[4]. Алгоритм Кокса отправил на свалку истории другое утверждение Харди. В той же «Апологии математика» Харди заявил: «Никому еще не удалось обнаружить ни одну военную или имеющую отношение к войне, задачу, которой служила бы теория чисел». Очевидно, что он в очередной раз впал в заблуждение. Шифры играют определяющую роль в военном деле, без них невозможно налаживать связь. Так что даже Харди, один из самых ярых критиков прикладной математики, оказался против собственной воли (будь он жив, он бы наверняка визжал и отбивался) вовлечен в число создателей полезных математических теорий.

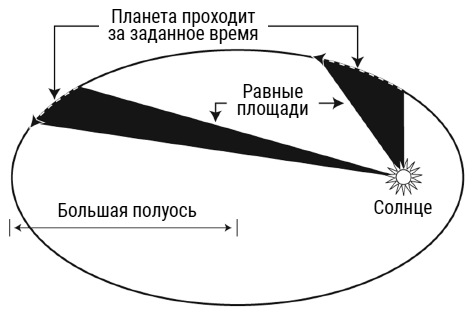

Но все это лишь верхушка айсберга. Кеплер и Ньютон обнаружили, что планеты нашей Солнечной системы описывают орбиты в форме эллипсов – тех самых кривых, которые на 2000 лет раньше изучал древнегреческий математик Менехм (ок. 350 г. до н. э.). Геометрии нового типа, которые описал Георг Фридрих Бернхард Риман (1826–1866) в своей классической лекции, прочитанной в 1854 году, как выяснилось, сослужили важнейшую службу Эйнштейну – именно они позволили описать ткань мироздания. Математический «язык» под названием «теория групп», разработанный юным гением Эваристом Галуа (1811–1832) исключительно ради того, чтобы определять, имеются ли у тех или иных алгебраических уравнений корни среди целых чисел, стал сегодня языком физиков, инженеров, лингвистов и даже антропологов, позволяющим описать все симметрии на свете[5]. Более того, концепция закономерностей математической симметрии в известном смысле перевернула с ног на голову весь научный метод. На протяжении столетий путь к пониманию устройства мироздания начинался со сбора экспериментальных или наблюдательных фактов, после чего ученые методом проб и ошибок пытались сформулировать общие законы природы. Работа должна была начинаться с локальных наблюдений, после чего мозаику приходилось собирать по кусочкам. Когда в ХХ веке стало понятно, что структуру субатомного мира определяют четкие математические закономерности, современные физики стали поступать диаметрально противоположным образом. Они сначала привлекают принципы математической симметрии и настаивают, что законы природы и, разумеется, кирпичики, из которых состоит вещество, должны подчиняться определенным закономерностям, и выводят из этих предпосылок общие законы. Но откуда природа знает, что ей положено следовать абстрактным математическим симметриям?

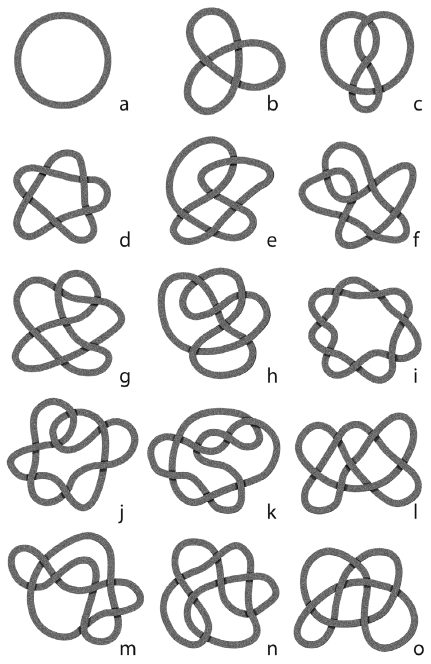

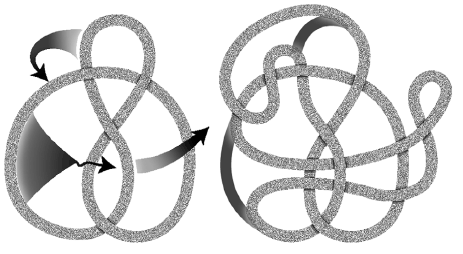

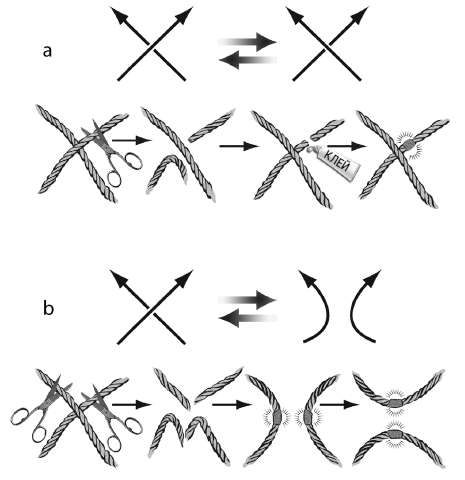

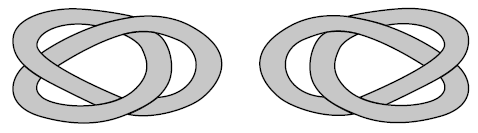

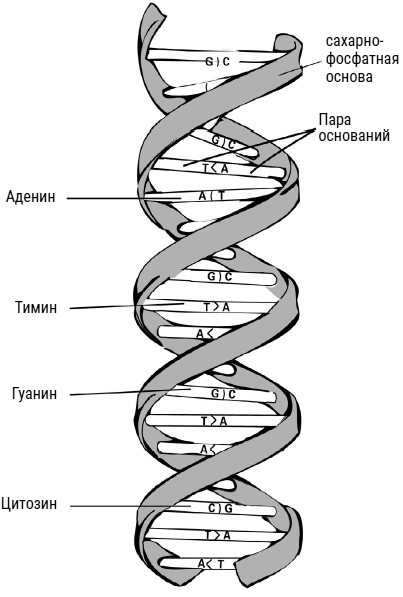

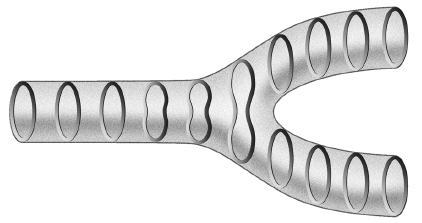

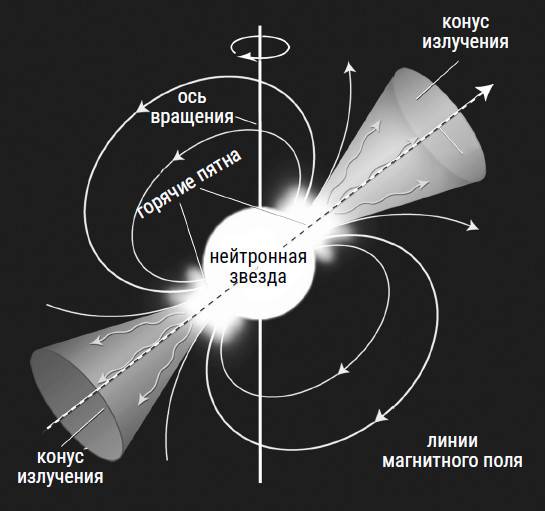

В 1975 году Митч Фейгенабаум, который тогда был молодым специалистом по математической физике в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, играл со своим карманным калькулятором HP-65. Он изучал поведение одной простой функции. И обнаружил, что последовательность чисел, получавшаяся в результате вычислений, устремляется все ближе и ближе к определенному числу – 4,669…[6]. Когда Митч изучил некоторые другие уравнения, то, к своему изумлению, обнаружил, что и там появляется то же самое загадочное число. Вскоре Фейгенбаум сделал вывод, что открыл некую универсальную закономерность, которая каким-то образом знаменует переход от порядка к хаосу, хотя объяснения этому найти не мог. Неудивительно, что поначалу физики отнеслись к этому весьма скептически. И в самом деле, с какой стати одно и то же число должно характеризовать поведение разных на первый взгляд систем? Первая статья Фейгенбаума проходила рецензирование в течение полугода, после чего ее отклонили. Однако довольно скоро эксперименты показали, что если нагревать жидкий гелий снизу, он ведет себя именно так, как предсказывает универсальное решение Фейгенбаума. Как выяснилось, так себя ведут и многие другие системы. Удивительное число Фейгенбаума возникало и при переходе от упорядоченного течения жидкости или газа к турбулентности и даже в поведении воды, капающей из крана. Перечень подобных случаев, когда математики «предвосхищали» потребности различных дисциплин на несколько поколений вперед, все пополняется и пополняется. Среди самых поразительных примеров загадочного и неожиданного взаимодействия между математикой и реальным (физическим) миром – история создания математической теории узлов. Математический узел похож на обычный узел на тонком шнуре, концы которого намертво сращены. То есть математический узел – это замкнутая кривая без свободных концов. Как ни странно, первоначальный толчок развитию математической теории узлов дала ошибочная модель атома, разработанная в XIX веке. Когда эту модель отвергли – спустя всего 20 лет после создания, – теория узлов стала разливаться дальше как сравнительно малоизвестная отрасль чистой математики. Невероятно, но факт: в наши дни это абстрактное начинание неожиданно нашло широчайшее применение в самых разных областях исследований – от молекулярной структуры ДНК до теории струн, попытки объединить субатомный мир с гравитацией. К этой восхитительной истории я еще вернусь в главе 8, поскольку ее циклическая структура, пожалуй, лучше всего показывает, как из попыток объяснить физическую реальность возникают отрасли математики, которые затем уходят в область отвлеченной математики, однако впоследствии неожиданно возвращаются в реальность.

Даже такой сжатый рассказ уже содержит в себе массу убедительных доводов в пользу того, что Вселенная либо подчиняется математике, либо, как минимум, поддается анализу посредством математики. Как покажет эта книга, практически все, а может быть, и абсолютно все человеческие начинания, похоже, основаны на каком-то скрытом математическом механизме, даже там, где этого совсем не ждешь. Возьмем хотя бы пример из мира финансов – модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза (Black and Scholes 1973). Модель Блэка-Шоулза стяжала своим разработчикам Нобелевскую премию по экономике (правда, только двоим из трех – Майрону Шоулзу и Роберту Кархерту Мертону, так как Фишер Блэк скончался до присуждения премии). Главная ее формула позволяет понять, как устроено ценообразование опционов (это такие финансовые инструменты, которые позволяют игрокам на бирже покупать или продавать ценные бумаги в какой-то момент в будущем по заранее согласованной цене). Однако тут-то и начались неожиданности. Эта модель опирается на явление, которое физики изучают уже десятки лет – броуновское движение, оживленное мельтешение крошечных частичек вроде пыльцы, если размешать их с водой, или частичек дыма в воздухе. А потом, будто этого оказалось мало, выяснилось, что то же самое уравнение применимо и к движению сотен тысяч звезд в звездных скоплениях. Выражаясь словами Алисы, все страньше и страньше, не так ли? Конечно, космос есть космос, но ведь бизнес и финансы – это определенно плод человеческого разума!

Или вспомним, с какими трудностями часто сталкиваются производители электронных комплектующих и разработчики компьютеров. В печатных платах нужно проделывать лазерным сверлом десятки тысяч отверстий. Чтобы снизить затраты, разработчики компьютеров стараются, чтобы сверло не вело себя словно «заблудившийся турист». Задача состоит в том, чтобы проложить кратчайший маршрут между отверстиями, при котором сверло проходило бы точку, где расположено каждое отверстие, ровно один раз. Как выяснилось, математики уже успели позаниматься этой задачей еще в 20-е годы ХХ века, и тогда она получила название «Задача коммивояжера». Суть ее такова: коммивояжеру или политику в рамках предвыборной компании нужно объехать определенные города, причем стоимость дороги между каждыми двумя городами известна заранее. Путешественник должен проложить самый выгодный маршрут, чтобы объехать все города и затем вернуться в исходную точку. В 1954 году было получено решение задачи коммивояжера для 49 городов в США. В 2004 году – для 24 978 населенных пунктов в Швеции[7]. Иными словами, электронная промышленность, компании, которые прокладывают маршруты для развозки посылок и покупок, и даже японские производители игровых автоматов под названием патинко – это что-то вроде пинбола, – которым приходится вбивать тысячи гвоздиков, должны полагаться на математику при выполнении простейших, казалось бы, действий – сверлении отверстий, составлении расписания, разработке компьютерного «железа».

Математика проникла даже в те сферы, которые по традиции никак не ассоциируются с точными науками. Например, существует «Журнал математической социологии» («Journal of Mathematical Sociology» (в 2006 году вышел его тридцатый выпуск), тематика которого – статьи о математическом понимании сложных общественных структур, организаций и неформальных объединений. В журнале публикуются статьи по самым разным вопросам от математических моделей прогнозов общественного мнения до предсказания взаимодействий внутри тех или иных социальных групп.

Если двинуться в обратном направлении, от математики в сторону гуманитарных наук, мы попадем в область вычислительной лингвистики, которая изначально привлекала исключительно специалистов по информатике, а сейчас превратилась в пространство междисциплинарных исследований, где совместно трудятся лингвисты, психологи-когнитивисты, логики и разработчики искусственного интеллекта, исследующие тонкости естественного развития языков.

Неужели это какой-то хитроумный розыгрыш – ведь все попытки человека что-то понять, в чем-то разобраться приводят в конце концов к открытию все новых отраслей математики, по законам которой, как видно, создана и сама Вселенная, и мы, ее сложные творения? Неужели математика, как любят говорить педагоги, – спрятанный учебник, тот, по которому учится преподаватель, сообщая ученикам неполную версию, чтобы казаться умнее? Или, если обратиться к библейской метафоре, математика – это и есть плод древа познания?

Как я уже отмечал в начале этой главы, непостижимая эффективность математики задает множество интереснейших загадок. Можно ли считать, что математика существует независимо от человеческого разума? Иначе говоря, можно ли считать, что мы просто открываем математические истины, как астрономы открывают неизвестные ранее галактики? Или математика – всего лишь изобретение человека? Если математика и правда существует в какой-то абстрактной стране чудес, как этот волшебный мир соотносится с физической реальностью? Каким образом человеческий мозг со всеми его ограничениями, о которых нам прекрасно известно, находит путь в этот незыблемый мир вне времени и пространства? С другой стороны, если математика не более чем человеческое изобретение и вне нашего разума не существует, как объяснить тот факт, что изобретение огромного количества математических истин по какому-то волшебству надолго опередило вопросы об устройстве Вселенной и человеческой жизни, которые возникли лишь много веков спустя? Ответить на эти вопросы непросто. Не раз и не два на страницах этой книги вы увидите, насколько разные ответы дают на них даже современные математики, психологи-когнитивисты и философы. В 1989 году французский математик Ален Конн, удостоенный двух самых престижных премий по математике – Филдсовской медали (1982) и премии Крафорда (2001), высказался вполне ясно и недвусмысленно (Changeux and Connes 1995).

Возьмем, к примеру, простые числа (то есть те, которые делятся только сами на себя и на единицу. – М. Л.), – насколько я могу судить, они составляют куда более стабильную реальность, чем та материальная реальность, которая нас окружает. Математика, который трудится над своей задачей, можно уподобить естествоиспытателю, который изучает неведомый мир. Основные факты обычно выводят из опыта. Например, если проделывать несложные вычисления, становится понятно, что последовательность простых чисел продолжается бесконечно. Значит, задача математика – доказать, что существует бесконечно много простых чисел. Это, разумеется, очень старый результат, мы обязаны им еще Евклиду. Среди самых интересных следствий из этого доказательства – если когда-нибудь кто-нибудь заявит, будто нашел самое большое простое число, будет легко показать, что он заблуждается. Это справедливо для любого доказательства. То есть мы сталкиваемся с реальностью, которая в точности так же неопровержима, как и реальность физическая.

Мартин Гарднер, знаменитый писатель, автор множества книг и статей о развлекательной математике, тоже придерживается того мнения, что математика – это открытие. Он ничуть не сомневается, что числа и математика существуют сами по себе и неважно, знают ли о них люди. Как-то раз он остроумно подметил: «Если два динозавра повстречали на полянке двух других динозавров, всего их было четыре, даже если поблизости не было людей и некому было это пронаблюдать, а сами зверюги по глупости об этом не догадывались» (Gardner 2003). Как подчеркивал Конн, сторонники точки зрения «математика-открытие» (что, как мы вскоре убедимся, соответствует взглядам Платона) указывают, что как только удается усвоить какое-то одно математическое понятие, скажем, понятие натуральных чисел 1, 2, 3, 4…, как мы натыкаемся на неопровержимые факты вроде 32 + 42 = 52, и при этом не играет никакой роли, что мы думаем об этих соотношениях. Это, по крайней мере, оставляет впечатление, что мы сталкиваемся с некоей существующей реальностью.

Но с этим согласны не все. Когда английский математик сэр Майкл Атья, получивший Филдсовскую медаль в 1966 году и Абелевскую премию в 2004 году, писал рецензию на книгу, в которой Конн излагал свои идеи, то заметил следующее (Atiyah 1995).

Любой математик не может не сочувствовать Конну. Все мы интуитивно чувствуем, что целые числа или, скажем, окружности и в самом деле существуют в некоем абстрактном смысле и платоновское мировоззрение (о нем мы подробно поговорим в главе 2. – М. Л.) необычайно соблазнительно. Однако как его отстоять? Трудно представить себе, чтобы во Вселенной возникла и развилась геометрия, будь Вселенная одномерной или даже дискретной. Может показаться, что с целыми числами мы чувствуем себя увереннее и что счет – это и в самом деле нечто существующее изначально. Однако представим себе, что разумом наделено не человечество, а какая-нибудь огромная одинокая медуза в глубинах Тихого океана. Все ее сенсорные данные определялись бы движением, температурой и давлением. Поскольку все это – чистейший континуум, в такой обстановке не может появиться ничего дискретного, и медузе нечего было бы считать.

Поэтому Атья считает, что «человек создал (курсив мой. – М. Л.) математику посредством идеализации и абстрагирования элементов физического мира». Той же точки зрения придерживаются и ингвист Джордж Лакофф и психолог Рафаэль Нуньес. В своей книге «Откуда взялась математика» («Where Mathematics Comes From») они приходят к такому выводу: «Математика – естественная составляющая человеческого бытия. Она возникает из нашего тела, нашего мозга, нашего повседневного опыта взаимодействия с миром» (Lakoff and Núñez 2000).

Точка зрения Атья, Лакоффа и Нуньеса затрагивает еще один интересный вопрос. Если математика – это целиком и полностью человеческое изобретение, универсальна ли она? Иначе говоря, если существуют внеземные цивилизации, будет ли их математика такой же, как наша? Карл Саган (1934–1996) полагал, что ответ на последний вопрос утвердительный. В своей книге «Космос» Саган, в частности, размышлял о том, какого рода сигналы передавала бы в космос разумная цивилизация, и писал: «Крайне маловероятно, чтобы какой-нибудь естественный физический процесс генерировал радиосообщение, содержащее только простые числа. Получив подобное сообщение, мы можем заключить, что где-то есть цивилизация, которая любит простые числа (пер. А. Сергеева)». Но можно ли утверждать это с уверенностью? Недавно физик и математик Стивен Вольфрам в своей книге «Наука нового типа» («A New Kind of Science») утверждал, что так называемая «наша математика», вероятно, соответствует лишь одному из богатейшего ассортимента «вкусов» математики (Wolfram 2002). Например, вместо того, чтобы описывать природу при помощи законов, выраженных в виде математических уравнений, мы могли бы пользоваться законами иного типа, воплощенными в виде простых компьютерных программ. Более того, некоторые космологи в последнее время стали обсуждать гипотезу, согласно которой наша Вселенная – всего лишь составная часть множественной Вселенной или мультиверса, огромного ансамбля вселенных. Если множественная Вселенная и вправду существует, вправе ли мы ожидать, что в других вселенных будет такая же математика?

Специалисты по молекулярной биологии и психологии познания предлагают совершенно иную точку зрения, основанную на изучении свойств и способностей мозга. По представлениям некоторых ученых, математика – это нечто вроде языка. Иными словами, согласно «когнитивному сценарию», после того как человечество сотни тысяч лет таращилось на свои две руки, две ноги и два глаза, появилось абстрактное определение числа 2 – примерно так же, как возникло слово «птица», обозначающее множество двукрылых теплокровных пернатых существ, умеющих летать. По словам французского нейрофизиолога Жан-Пьера Шанжё: «С моей точки зрения, аксиоматический метод (применяющийся, например, в евклидовой геометрии. – М. Л.) – выражение способностей головного мозга, связанное с его использованием. Ведь основная характеристика языка – это именно его генеративный характер (Changeux and Connes 1995)». Однако, если математика – тот же язык, как объяснить, что, хотя дети легко учатся родному языку, математика дается многим с таким трудом? Марджори Флеминг (1803–1811), шотландская девочка-вундеркинд, не дожившая до 9 лет, оставила дневник – более девяти тысяч слов прозы и около пятисот стихотворных строк – где, помимо всего прочего, очаровательно описывает, с какими сложностями сталкиваются дети при изучении математики. В одном месте Марджори жалуется: «А теперь я хочу рассказать тебе, дорогой дневник, как страшно и ужасно мучает меня таблица умножения, ты себе и представить не можешь! Самое кошмарное – это восемь на восемь и семь на семь, это противно самой природе!»

Сложные вопросы, о которых я здесь рассказал, можно в некоторой степени переформулировать: есть ли какое-то фундаментальное различие между математикой и другими выражениями человеческого разума, например изобразительным искусством и музыкой? Если нет, почему математика обладает столь впечатляющей последовательностью, всеохватностью и самодостаточностью, в отличие от всех остальных творений человечества? Ведь, к примеру, евклидова геометрия в наши дни (когда она нашла практическое применение) так же точна, что и в 300 году до нашей эры; она отражает «истины», которые нам навязаны. А при этом мы, напротив, не обязаны ни слушать ту же самую музыку, которую слушали древние греки, ни придерживаться наивной аристотелевой модели Вселенной. Лишь очень немногие научные дисциплины в наши дни находят применение идеям, которым уже три тысячи лет от роду. С другой стороны, последние достижения математики могут относиться к теоремам, опубликованным в прошлом году или на прошлой неделе, однако при этом, не исключено, что они опираются на формулу площади сферической поверхности, которую вывел Архимед около 250 года до нашей эры! Узловая модель атома прожила всего лет двадцать, поскольку были сделаны новые открытия, показавшие, что составные части этой теории ошибочны. Так и происходит научный прогресс. Ньютон благодарил (или не благодарил, см. главу 4!) гигантов, на плечах которых стоял. Надо было ему еще и извиниться перед гигантами, чьи труды из-за него канули в Лету.

В математике все идет совсем иначе. Хотя математический инструментарий, необходимый для доказательства определенных результатов, иногда меняют, сами математические результаты не меняются никогда. Более того, как выразился математик и писатель Иэн Стюарт: «В математике есть особый термин для полученных когда-то результатов, которые затем были изменены: они называются ошибками» (Stewart 2004). И эти ошибки называются ошибками не потому, что были совершены какие-то новые открытия, как в других науках, а потому, что результаты более тщательно и дотошно сверили со все теми же старыми математическими истинами. Но делает ли это математику родным языком Бога?

Если вам кажется, что не так уж важно знать, изобрели мы математику или открыли, задумайтесь, как сильно оказывается нагружена разница между словами «изобрели» и «открыли», если задать вопрос иначе: а что же Бог – изобрели мы его или открыли? Или еще провокационнее: Бог ли создал людей по Своему образу и подобию или люди изобрели Бога по своему образу и подобию?

Многие из этих интереснейших вопросов (и довольно много дополнительных), а также весьма неоднозначные ответы на них, я и попытаюсь рассмотреть в этой книге. По ходу дела я предложу обзор идей, которые можно почерпнуть в трудах величайших математиков, физиков, философов, специалистов по когнитивной психологии и лингвистов прошлого и настоящего. Кроме того, я приведу мнения, оговорки и размышления многих современных мыслителей. Это увлекательное путешествие мы начнем с революционных прорывов, которые совершили философы далекой древности.

Мистики: нумеролог и философ

Жажда понять устройство мироздания двигала человечеством с самого начала времен. Попытки наших собратьев добраться до дна с вопросом «Что все это значит?» выходили далеко за рамки необходимого для простого выживания, улучшения экономической ситуации или качества жизни. Из этого не следует, что все и всегда активно участвовали в поисках каких-то закономерностей в природе или в метафизике. Тот, кто тратит все силы, чтобы свести концы с концами, редко может позволить себе роскошь размышлять о смысле жизни. А в череде тех, кто искал закономерности в головокружительно сложной на первый взгляд структуре Вселенной, выделяется несколько гигантов – на голову выше прочих.

Для многих из нас символом начала современной эпохи в философии науки стало имя французского математика, философа и естествоиспытателя Рене Декарта (1596–1650). Декарт был среди тех, кто добился перехода от описания мира природы с точки зрения качеств, воспринимаемых нашими органами чувств, к объяснению природных явлений при помощи численных величин, полученных на основе точных математических методов (о вкладе Декарта в научный прогресс мы поговорим подробнее в главе 4). Вместо ощущений, запахов и цветов, которые можно было охарактеризовать лишь расплывчато, Декарт потребовал научных объяснений, которые доходили бы до самого фундаментального микроуровня и были бы сформулированы на языке математики (Descartes 1644).

…Мне неизвестна иная материя телесных вещей, как только… та, которую геометры называют величиной и принимают за объект своих доказательств… И так как этим путем… могут быть объяснены все явления природы, то, мне думается, не следует в физике принимать других начал, кроме вышеизложенных, да и нет оснований желать их (пер. С. Шейнман-Топштейн, Н. Сретенского).

Интересно, что Декарт исключил из своей общей научной картины мира царства «мышления и разума»: он считал, что они независимы от материального мира, который можно описать математически. Хотя не приходится сомневаться, что Декарт входит в число самых влиятельных мыслителей последних четырех столетий, не он первый отвел центральное место математике. Хотите верьте, хотите нет, но обобщенные представления о космосе, пронизанном и управляемым математикой, заходившие временами даже дальше декартовских, высказывались, пусть и с сильным уклоном в мистицизм, за две с лишним тысячи лет до Декарта. Легенды гласят, что не кто иной, как загадочный Пифагор, считал, что душа человека, занимающегося чистой математикой, «напоена музыкой».

Пифагор (ок. 572–497 гг. до н. э.) был, вероятно, первым человеком, которому удалось одновременно быть и авторитетным естествоиспытателем, и харизматическим главой философской школы, и ученым, и религиозным мыслителем. В сущности, считается, что именно он и ввел понятия «философии» – любви к мудрости – и «математики» – совокупности научных дисциплин, подлежащих изучению (Iamblichus ca. 300 ADa, см. Guthrie 1987). Хотя до нас не дошло ни одного подлинного сочинения Пифагора (если они вообще записывались, поскольку его учение распространялось в основном устно), в нашем распоряжении есть три подробные, пусть и не вполне достоверные биографии Пифагора, созданные в III веке (Laertius ca. 250 AD; Porphyry ca. 270 AD; Iamblichus ca. 300 ADa, b.). Четвертая, анонимная, пересказана в трудах византийского патриарха и философа Фотия (ок. 820–891 гг.). При изучении наследия Пифагора основная трудность заключается в том, что его последователи и ученики, пифагорейцы, неизменно приписывали ему все свои идеи. В результате даже Аристотелю (384–322 гг. до н. э.) было сложно определить, какие принципы пифагорейской философии можно без опасений приписывать самому Пифагору, поэтому он обычно ссылается на «пифагорейцев» или «так называемых пифагорейцев» (Aristotle ca. 350 гг. до н. э.; см. Burkert 1972). Тем не менее, если учесть, как часто Пифагор упоминается в позднейшей традиции, в целом принято считать, что по крайней мере часть пифагорейских теорий, оказавших сильное влияние на Платона и даже на Коперника, восходят к самому Пифагору.

Нет практически никаких сомнений, что Пифагор родился в начале VI века до н. э. на острове Самос, неподалеку от побережья современной Турции. Вероятно, в юности он много путешествовал, особенно в Египет и, возможно, в Вавилон, где и получил первоначальное математическое образование. Затем он эмигрировал в маленькую греческую колонию Кротон у южной оконечности Италии, где вокруг него быстро собралась группа энтузиастов – учеников и последователей.

Греческий историк Геродот (ок. 485–425 гг. до н. э.) назвал Пифагора «величайшим эллинским мудрецом» (Herodotus 440 гг. до н. э.), а поэт и философ-досократик Эмпедокл (ок. 492–432 гг. до н. э.) восхищенно добавил (Porphyry ca. 270 AD)/

Жил среди них некий муж, умудренный безмерным познаньем,

Подлинно мыслей высоких владевший сокровищем ценным,

В разных искусствах премудрых свой ум глубоко изощривший.

Ибо как скоро всю силу ума напрягал он к Познанью,

То без труда созерцал любое, что есть и что было,

За десять или за двадцать провидя людских поколений.

Однако не на всех учение Пифагора производило такое сильное впечатление. Философ Гераклит Эфесский (ок. 535–475 гг. до н. э.) в комментариях, в которых явственно прослеживается личное соперничество, признает широкие познания Пифагора, однако тут же пренебрежительно добавляет: «Многознание не научает быть умным, иначе бы оно научило Гесиода (греческого поэта, жившего около 700 г. до н. э. – М. Л.) и Пифагора» (пер. М. Дынника).

Пифагор и ранние пифагорейцы не были ни математиками, ни учеными в строгом смысле слова. Скорее, в основе их учения лежит метафизическая философия значения чисел. В глазах пифагорейцев числа были и актуальными сущностями, практически живыми, и универсальными принципами, которые охватывали все, от небес до человеческой этики. Иначе говоря, числа рассматривались с двух разных, хотя и взаимосвязанных сторон. С одной стороны, они существовали вполне осязаемо, физически, с другой – это были абстрактные рецепты, на основании которых строилось все остальное. Скажем, монада (число 1) понималась и как генератор всех прочих чисел, сущность, столь же реальная, сколь и вода, огонь и воздух, играющая свою роль в структуре физического мира, и как идея, метафизическая единица, стоящая у источника всего творения[8]. О двойном значении, которое придавали числам пифагорейцы, писал (на прелестном языке XVII века) и английский историк философии Томас Стэнли (1625–1678).

Число двояко – его можно понимать либо как нечто умственное (то есть нематериальное), либо как нечто научное. Умственное число есть та вечная сущность числа, которую пифагорейцы в своих рассуждениях о богах называли тем самым первоначалом, на котором и зиждется и земля, и небо, и заключенная меж ними природа… Именно его называют первоначалом, источником и корнем всего сущего… Научное же число Пифагор определяет как расширение и претворение в действие продуктивных первопричин, заключенных в монаде или в скоплении монад (Stanley 1687).

Итак, числа – не просто инструменты для обозначения количества или объема. Нет, их надо было открыть – и именно они служат основными движущими силами в природе. Все во Вселенной, от материальных объектов вроде Земли до абстрактных понятий вроде справедливости, – это числа и только числа.

В принципе, числа вполне могут заинтересовать и увлечь кого угодно, в этом нет ничего удивительного[9]. Ведь даже самые заурядные числа, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, и те обладают занятными свойствами. Возьмем, к примеру, число дней в году – 365. Нетрудно убедиться, что 365 – это сумма трех последовательных квадратов: 365 = 102 + 112 + 122. Мало того, это число также равно сумме двух следующих квадратов (365 = 132 + 142). Или рассмотрим число дней в лунном месяце – 28. Это число – сумма всех своих делителей (чисел, на которые его можно делить без остатка): 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. Числа, обладающие этим особым свойством, называются совершенными числами (первые четыре совершенные числа – 6, 28, 496, 8218). Отметим также, что 28 – это сумма кубов первых двух нечетных чисел: 28 = 13 + 33. Свои странности есть даже у такого широкоупотребительного в нашей десятичной системе числа, как 100: 100 = 13 + 23 + 33 + 43.

В общем, ясно, что в числах много интересного. И все же вполне можно задаться вопросом, каков источник пифагорейского учения о числах. Откуда появилась идея, что не просто всему на свете можно приписать число – что все на свете суть числа? Поскольку, либо пифагорейцы ничего не записывали, либо все их сочинения были уничтожены, ответить на этот вопрос нелегко. Мы имеем возможность составить впечатление о пифагорейской логике на основании небольшого числа доплатоновских фрагментов и гораздо более поздних и менее надежных суждений, принадлежащих в основном философам-последователям Платона и Аристотеля. Картина, которую удается воссоздать из этих разрозненных отрывков, наталкивает на мысль, что подобная одержимость числами, вероятно, объясняется тем, что пифагорейцы увлекались двумя занятиями, на первый взгляд не связанными, – музыкальными экспериментами и наблюдением над небесами.

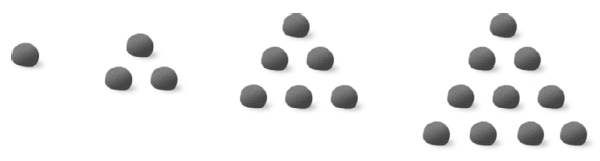

Чтобы понять, как образовались все эти таинственные взаимосвязи между числами, небесами и музыкой, придется начать с интересного наблюдения: пифагорейцы придумали способ представлять числа в виде фигур из точек или камешков. Например, натуральные числа 1, 2, 3, 4,… они представляли в виде треугольников (как на рис. 1). В частности, треугольник, выстроенный из первых четырех целых чисел (треугольник из десяти камешков), называется тетрактида (тетрактис, тетрада, «четверица») и в глазах пифагорейцев символизировал совершенство и составляющие его элементы. Это нашло отражение в рассказе о Пифагоре, который приводит греческий сатирик Лукиан (ок. 120–180 гг.) Пифагор просит собеседника начать считать (цит. по Heath 1921). Тот считает: «Один, два, три, четыре…» Пифагор перебивает его: «Видишь? То, что ты принимаешь за четыре, на самом деле десять, идеальный треугольник и наша клятва». Философ-неоплатоник Ямвлих (ок. 250–325 гг.) говорит, что пифагорейцы и правда клялись особой клятвой (Iamblichus ca. 300 ADa; разбор см. у Guthrie 1987).

Именем клятву даю открывшего нам четверицу,

Неиссякаемой жизни источник.

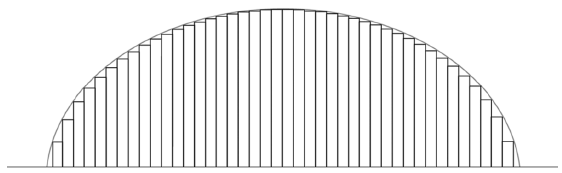

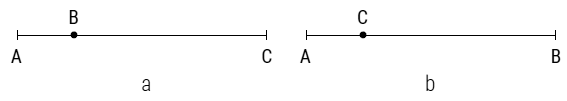

Рис. 1

За что же так почитали тетрактиду? Дело в том, что в глазах пифагорейцев VI века до н. э. она воплощала в себе всю природу Вселенной. В геометрии – которая послужила трамплином для эпохальной древнегреческой научной революции – число 1 соотносилось с точкой , число два – с отрезком

Однако это только начало. Тетрактида неожиданно проявилась даже в музыковедении. Считается, что именно Пифагор и пифагорейцы открыли, что если разделить струну так, чтобы длины частей относились как соседние натуральные числа, получаются гармоничные созвучные интервалы – это заметно, когда слушаешь выступление струнного квартета. Когда две подобные струны звучат одновременно, звук получается приятным, если отношения длин этих струн представляют собой простую пропорцию (Strohmeier and Westbrook 1999; Stanley 1687). Например, струны равной длины (соотношение 1:1) звучат в унисон, при соотношении 1:2 получается октава, 2:3 – чистая квинта, 3:4 – чистая кварта. Выходит, что тетрактида не только охватывает все пространственные измерения, но еще и может считаться воплощением математических соотношений, которые лежат в основе музыкальной гаммы. Этот волшебный на первый взгляд союз музыки и пространства стал для пифагорейцев важнейшим символом, дарующим чувство гармонии («взаимного соответствия частей») космоса («прекрасного порядка вещей»).

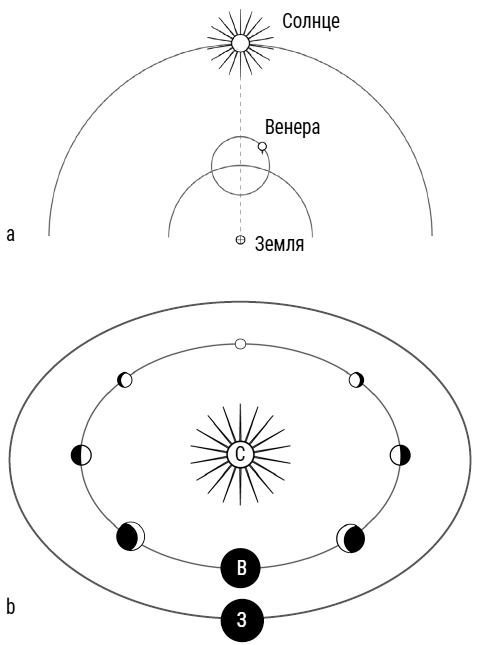

Где же тут место небесам? Пифагор и пифагорейцы сыграли в истории астрономии роль пусть не главную, однако существенную. Они одними из первых предположили, что Земля имеет форму шара (возможно, потому, что считали сферу совершенной с математико-эстетической точки зрения). Возможно, они также первыми установили, что планеты, Солнце и Луна независимо, сами по себе движутся с запада на восток, в направлении, противоположном ежедневному (очевидному) движению сферы неподвижных звезд. Энтузиасты-наблюдатели ночного неба не пропустили и бросающиеся в глаза основные свойства созвездий – количество звезд и общие очертания. Каждое созвездие характеризовалось числом входящих в него звезд и геометрической фигурой, которую они образуют. И именно эти характеристики лежат в основе пифагорейской доктрины чисел, что ясно видно на примере тетрактиды. Пифагорейцы были под таким впечатлением от того, что геометрические фигуры, созвездия и музыкальные гармонии зависят от чисел, что числа стали для них и строительным материалом Вселенной, и первоначалом самого ее существования. Неудивительно, что девиз Пифагора гласил: «Все есть число».

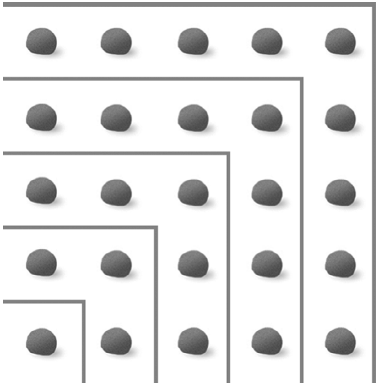

О том, насколько серьезно воспринимали эту максиму сами пифагорейцы, можно судить по двум замечаниям Аристотеля. В компилятивном трактате «Метафизика» Аристотель пишет: «В это же время и раньше так называемые пифагорейцы, занявшись математикой, первые развили ее и, овладев ею, стали считать ее начала началами всего существующего» (здесь и далее пер. А. Кубицкого). В другом месте Аристотель живо описывает, как пифагорейцы почитали числа, и упоминает об особой роли тетрактиды: «Эврит [ученик пифагорейца Филолая] устанавливал, какое у какой вещи число (например, это вот – число человека, а это – число лошади); и так же как те, кто приводит числа к форме треугольника и четырехугольника (курсив мой. – М. Л.), он изображал при помощи камешков формы животных и растений». Выделенная фраза – «кто приводит числа к форме треугольника и четырехугольника» – отсылает и к тетрактиде, и к другому интереснейшему пифагорейскому понятию: к идее гномона.

Слово «гномон» (в сущности, «маркер») происходит от названия вавилонского астрономического устройства для определения времени, похожего на солнечные часы[10]. Похоже, что этот аппарат привез в Грецию учитель Пифагора, естествоиспытатель Анаксимандр (ок. 611–547 гг. до н. э.). Не приходится сомневаться, что геометрические представления наставника и их применение в космологии – науке о Вселенной в целом – произвели на ученика сильное впечатление. Впоследствии слово «гномон» стало обозначать и чертежный угольник, и фигуру в виде двух полос, состыкованных под прямым углом, – если приложить ее к квадрату, получится квадрат большего размера (рис. 2). Обратите внимание, что если добавить, например, к квадрату 3 × 3 семь камешков, выложенных в форме прямого угла (гномона), получится квадрат 4 × 4, состоящий из 16 камешков. Это фигурное изображение следующего свойства: в последовательности нечетных целых чисел 1, 3, 5, 7, 9,… сумма любого количества последовательных членов (начиная с 1) всегда дает квадрат. Например, 1 = 12, 1 + 3= 4 = 22, 1 + 3 + 5 = 9 = 32, 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52 и так далее. Такие тесные отношения между гномоном и квадратом, который он «обнимает», пифагорейцы считали символом познания в целом: знание «обнимает» познанное. Следовательно, по мнению пифагорейцев, числа не просто описывали физический мир, но и лежали в основе умственных и эмоциональных процессов.

Рис. 2

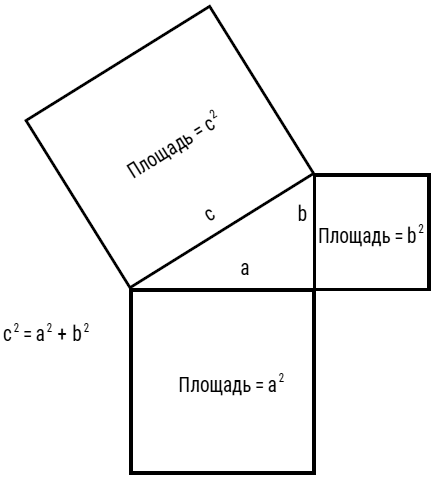

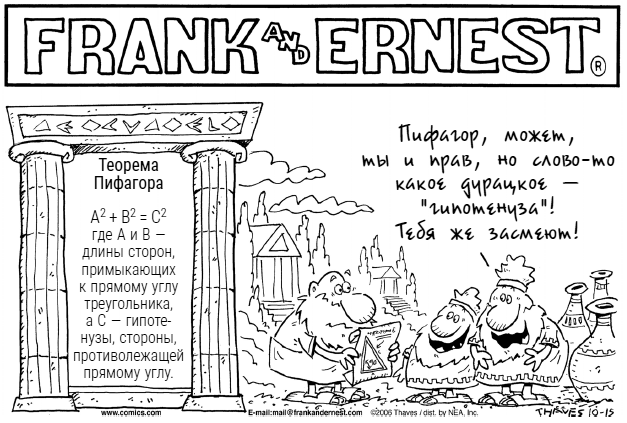

Квадраты целых чисел, которые ассоциируются с гномонами, вероятно, привели Пифагора и к формулировке его знаменитой теоремы. Это прославленное математическое утверждение гласит, что у любого прямоугольного треугольника площадь квадрата, достроенного на самой длинной стороне – гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, достроенных на двух других сторонах – катетах (рис. 3). Карикатуристы под псевдонимом «Франк и Эрнест» посвятили истории открытия теоремы смешную картинку (рис. 4). Как видно на рис. 2, если добавить к квадрату 4 × 4 гномон 9 = 32, получится новый квадрат 5 × 5, то есть 32 + 42 = 52. Поэтому числа 3, 4, 5 могут быть длинами сторон прямоугольного треугольника. Наборы целых чисел, обладающие этим свойством (например, 5, 12, 13, поскольку 52 + 122 = 132), называются пифагоровыми тройками.

Рис. 3

Рис. 4

Мало какие математические теоремы могут похвастаться такой «узнаваемостью», как теорема Пифагора. В 1971 году, когда республика Никарагуа выбирала «десять математических формул, изменивших облик планеты» для коллекционной серии марок, теорема Пифагора появилась на второй марке (рис. 5); на первой значилось «1 + 1 = 2»).

Однако был ли Пифагор первым, кто сформулировал широкоизвестную теорему, которую ему приписывают? Некоторые древнегреческие историки в этом не сомневались. В комментарии к «Началам» Евклида (ок. 325–265 гг. до н. э.) – пространному труду по геометрии и теории чисел – греческий философ Прокл (ок. 411–485) писал: «Если мы захотим послушать тех, кто любит записывать древности, мы узнаем, что они приписывают эту теорему Пифагору и сообщают, что он принес в жертву быка за свое открытие» (здесь и далее пер. А. Щетникова)[11]. Однако пифагоровы тройки изображены и на вавилонской клинописной табличке Plimton 322, которая датируется куда более ранним временем – приблизительно династией Хаммурапи (ок. 1900–1600 гг. до н. э.). Более того, геометрические конструкции, основанные на теореме Пифагора, обнаружены и в Индии, где этим соотношением пользовались при строительстве алтарей. Несомненно, о них знал и автор «Шатапатха-брахманы», комментария к древнеиндийским священным текстам, созданного, вероятно, по меньшей мере за несколько веков до Пифагора (Renon and Felliozat 1947, van der Waerden 1983). Впрочем, не так уж важно, первым ли Пифагор сформулировал теорему, получившую его имя, – главное, что постоянно обнаруживавшая себя разного рода взаимосвязь между числами, формами и Вселенной еще на шаг приблизила пифагорейцев к детальной метафизике порядка.

Рис. 5

Важнейшую роль в пифагорейском мире играла и другая идея – понятие о космических противоположностях. Поскольку система противоположностей была основным принципом ранней ионийской научной школы, было естественно, что ее приняли пифагорейцы с их одержимостью порядком. Более того, Аристотель рассказывает, что с идеей, что все на свете уравновешено, поскольку организовано в пары, соглашался даже врач по имени Алкмеон, живший в Кротоне в те годы, когда там существовала знаменитая школа Пифагора. Главная пара противоположностей состояла из предела, выраженного нечетными числами, и беспредельного, выраженного четными. Предел есть сила, наводящая порядок и гармонию в диком необузданном беспредельном. И хитросплетения Вселенной в целом, и перипетии человеческой жизни на уровне микрокосма, как полагали пифагорейцы, состоят из пар противоположностей, которые так или иначе соотносятся друг с другом, и управляются этими противоположностями. Эта несколько черно-белая картина мира описывалась «таблицей противоположностей», которая приведена в «Метафизике» Аристотеля:

Философская концепция, выраженная в этой таблице, была распространена отнюдь не только в Древней Греции[12]. Китайские инь и ян, где инь – это отрицание и тьма, а ян – утверждение и свет, отражают такое же мировоззрение. Примерно такие же идеи проникли и в христианство, где есть понятия рая и ада (и даже в заявления американских президентов наподобие «Вы или с нами, или с террористами»). У противоположностей есть и более общий смысл – всегда считается, что смерть оттеняет и подчеркивает смысл жизни, а знание особенно заметно по сравнению с невежеством.

Не все принципы пифагорейского учения имеют непосредственное отношение к числам. Стиль жизни замкнутого сообщества пифагорейцев был основан на вегетарианстве, убежденности в метемпсихозе – переселении бессмертных душ – а также на несколько загадочном запрете употреблять в пищу бобы. Существует несколько объяснений, почему пифагорейцам нельзя было есть бобы: то ли бобы напоминают видом детородный орган человека, то ли есть бобы – все равно что есть живую душу. Приверженцы последней версии считали, что когда человек, поевший бобов, испускает ветры, то это погибшая душа словно бы испускает дух.

В книге «Philosophy for Dummies» («Философия для чайников», Morris 1999) учение пифагорейцев кратко изложено следующим образом: «Все состоит из чисел, и не ешь бобы, потому что за это получишь по первое число».

Самая старая дошедшая до нас история о пифагорейцах довольно-таки поэтична и связана с представлением о переселении души в другие живые существа (Joost-Gaugier 2006). Она сохранилась в стихах поэта Ксенофана Колофонского, жившего в VI веке до н. э.

Как-то в пути увидав, что кто-то щенка обижает,

Он [Пифагор], пожалевши щенка, молвил такие слова:

«Полно бить, перестань! Живет в нем душа дорогого

Друга: по вою щенка я ее разом признал».

Влияние Пифагора явно прослеживается не только в учении древнегреческих философов – его непосредственных последователей, – но и в том, как строился учебный план средневековых университетов. Семь предметов, которые там преподавали, делились на тривиум – диалектику, грамматику и риторику – и квадривиум, в который входили любимые темы пифагорейцев – геометрия, арифметика, астрономия и музыка. Небесная «гармония сфер» – музыка, которую якобы исполняли планеты на орбитах и которую, по свидетельствам учеников, слышал один лишь Пифагор, – вдохновляла равным образом и поэтов, и ученых. Знаменитый астроном Иоганн Кеплер (1571–1630), открывший законы движения планет, назвал один из своих революционных трудов «Harmonices Mundi» – «Гармонии мира». И вполне в пифагорейском духе сочинил даже музыкальные «мотивы» разных планет (это же проделал три века спустя композитор Густав Холст).

Однако вернемся к теме нашей книги: если снять с пифагорейской философии мистический покров, обнаружится каркас, по которому можно сделать множество важнейших выводов касательно математики, ее природы и ее связи как с физическим миром, так и с человеческим разумом[13]. Пифагор и пифагорейцы – первопроходцы на пути поисков вселенского порядка. Их можно считать основателями чистой математики, поскольку, в отличие от своих предшественников – вавилонян и египтян, – они подходили к математике абстрактно, в отрыве от каких бы то ни было практических целей. А вот ответить на вопрос, пифагорейцы ли поставили математику на службу естественным наукам, уже сложнее. Да, пифагорейцы связывали все природные явления с числами, однако предметом их изучения были числа как таковые, а не природные явления или их причины. Для научного исследования такой путь не слишком перспективен. И все же в основе пифагорейского учения лежало общее представление о существовании универсальных законов природы. Это представление, ставшее краеугольным камнем современной науки, вероятно, коренится еще в идее Рока в древнегреческой трагедии. Вплоть до конца эпохи Возрождения твердая вера в реальность совокупности законов, которые способны объяснить все природные явления, далеко опережала данные любых наблюдений и экспериментов, и лишь Галилей, Декарт и Ньютон обратили ее в гипотезу, которую можно обосновать методом логической индукции.

Пифагорейцам принадлежит и другая заслуга – они сами обнаружили, что их «культ числа», к сожалению, не проходит проверку реальностью. Это открытие, конечно, спустило их с небес на землю. Целых чисел 1, 2, 3,… не хватало даже для того, чтобы вывести из них математику, не говоря уже об описании Вселенной.

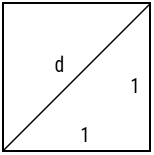

Рис. 6

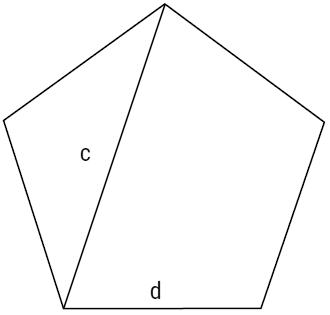

Рассмотрим квадрат на рис. 6, сторона которого принята за единицу, а длину диагонали мы обозначили d. Мы без труда найдем d при помощи теоремы Пифагора, применив ее к любому из двух прямоугольных треугольников, на которые поделен квадрат. Согласно теореме Пифагора, квадрат диагонали (гипотенузы) равен сумме квадратов двух катетов (коротких сторон): d 2 = 12 + 12, то есть d 2 = 2. Поскольку мы знаем, что квадрат – это положительное число, его легко найти, если взять квадратный корень (например, если x 2 = 9, то положительное число x = √9 = 3) Поэтому из d 2 = 2 следует, что d = √2 единиц. Итак, соотношение длины диагонали к длине стороны квадрата – это число √2. И вот тут-то пифагорейцев и ждало страшное потрясение – открытие, которое не оставило камня на камне от тщательно сконструированной пифагорейской концепции дискретных чисел. Один пифагореец (возможно, это был Гиппас из Метапонта, живший в первой половине V века до н. э. (Fritz 1945)) сумел доказать, что квадратный корень из двух нельзя выразить в виде отношения каких бы то ни было целых чисел. Иначе говоря, даже если мы располагаем бесконечным множеством целых чисел, поиски такой их пары, отношение которой даст нам √2, изначально обречены на провал.

Если число можно выразить в виде отношения двух целых чисел (например, 3/17, 2/5, 1/10, 6/1), его называют рациональным числом (собственно, латинское слово ratio и означает «отношение»). Пифагорейцы доказали, что √2 – не рациональное число. Более того, вскоре после этого открытия обнаружилось, что и √3, √17 и вообще квадратный корень любого числа, которое не представляет собой точный квадрат (16, 25 и т. д.), – тоже не рациональные числа. Последствия были самые серьезные: пифагорейцы доказали, что к бесконечному множеству рациональных чисел придется добавить бесконечное множество чисел другой разновидности – сегодня мы называем их иррациональными числами. Важность этого открытия для дальнейшего развития математического анализа невозможно переоценить. Помимо всего прочего, оно привело и к тому, что в XIX веке признали существование счетных и несчетных бесконечностей[14]. Однако на самих пифагорейцев это открытие произвело настолько ошеломляющее впечатление, что философ Ямвлих пишет, что тот, кто открыл иррациональные числа, «вызвал, как говорят, такую ненависть, что его не только изгнали из общины и отлучили от пифагорейского образа жизни, но и соорудили ему надгробие, как будто действительно ушел из жизни тот, кто некогда был их товарищем».

Однако пифагорейцам принадлежит заслуга, вероятно, даже более важная, чем открытие иррациональных чисел, – то, что именно они первыми стали настаивать на математическом доказательстве, процедуре, основанной исключительно на логических рассуждениях, при помощи которой можно было раз и навсегда установить истинность любого математического предположения, исходя из некоторых постулатов. До древних греков даже сами математики не считали, что кому-то хоть сколько-нибудь любопытно, какие умственные упражнения привели их к тому или иному открытию. Если какой-то математический рецепт можно было с успехом применять на практике, скажем, чтобы распределять участки земли, иного доказательства не требовалось. А вот греки захотели объяснить, почему его можно с успехом применять на практике. Хотя саму идею доказательства первым предложил философ Фалес Милетский (ок. 625–547 гг. до н. э.), именно пифагорейцы превратили эту привычку в совершенный инструмент, позволявший удостовериться в истинности математических утверждений. Значение этого прорыва в логике колоссально. Когда математика стала прибегать к доказательствам, основанным на постулатах, сразу же оказалось, что она покоится на куда более прочном фундаменте, чем любая другая научная дисциплина, которую обсуждали философы того времени. Как только удавалось представить строгое доказательство, основанное на последовательности умозаключений, где не было никаких логических оплошностей, истинность соответствующего математического утверждения становилась незыблемой навечно. Особый статус математического доказательства признавал даже Артур Конан Дойл, создатель самого знаменитого сыщика в мире. В «Этюде в багровых тонах» Шерлок Холмс объявляет, что его выводы «безошибочны, словно теоремы Эвклида» (пер. Н. Треневой).

Для Пифагора и пифагорейцев не было никаких сомнений, изобретают они математику или открывают: математика для них была реальна, незыблема, вездесуща и гораздо более совершенна, чем любое мыслимое творение жалкого человеческого разума. Пифагорейцы буквально воплотили вселенную в математике. В сущности, пифагорейцы не считали, что Бог – математик, они считали, что математика есть Бог (см. разностороннее обсуждение этого тезиса в Netz 2005)!

Значение пифагорейской философии выходит далеко за рамки ее конкретных достижений. Пифагорейцы подготовили почву и в определенном смысле составили перечень важнейших вопросов для следующего поколения философов – в частности для Платона – и заложили основное направление развития западной мысли.

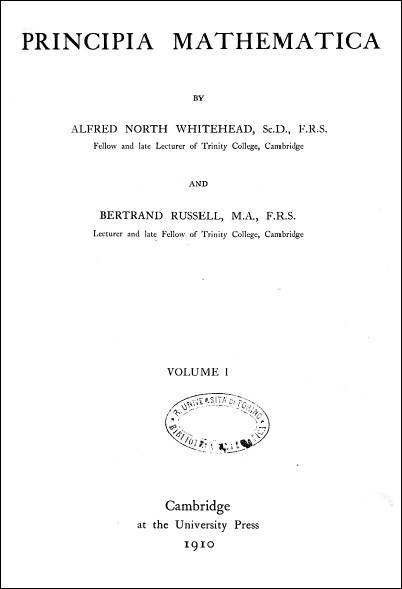

Во глубину платоновской пещеры

Знаменитый английский математик и философ Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) однажды заметил, что «самое надежное обобщение, которое можно сделать при изучении истории западной философии, – что вся она представляет собой примечания к Платону» (Whitehead 1929).

И в самом деле, Платон (ок. 428–347 гг. до н. э.) первым свел воедино самые разные темы – от математики, науки и лингвистики до религии, этики и искусства – и понял, что нужно подходить к ним одинаково, в результате чего, собственно, и появилась философия как научная дисциплина. Философия для Платона была не каким-то отвлеченным предметом, который стоит особняком от повседневной жизни, а общим руководством, как нужно проживать жизнь, как отличать истину ото лжи и как строить политику. В частности, Платон считал, что философия способна открыть перед нами царство истин, которое простирается далеко за пределы того, что мы воспринимаем при помощи органов чувств, и даже того, что мы можем вывести на основании простого здравого смысла. Кто же был этот неутомимый искатель чистого знания, абсолютного блага и вечных истин?[15]

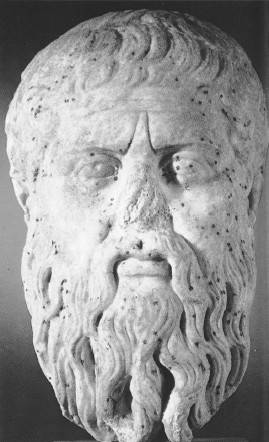

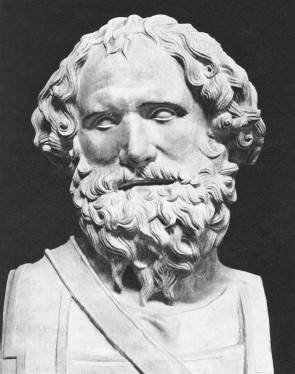

Платон, сын Аристона и Периктионы, родился в Афинах или в Эгине. На рис. 7 приведена герма Платона – скорее всего, копия с более раннего греческого оригинала, созданного в IV веке до н. э. Платон был весьма родовит и по отцовской, и по материнской линии: среди его предков были прославленные исторические деятели, в частности великий законодатель Солон и последний царь Аттики Кодр. Дядя Платона Хармид и двоюродный брат Критий были старыми друзьями знаменитого философа Сократа (ок. 470–399 гг. до н. э.) – многие исследователи полагают, что это знакомство в основном и сформировало взгляды юного Платона. Поначалу Платон хотел стать политиком, однако партия, взгляды которой ему тогда импонировали, была замешана в насильственных действиях, и это отвратило его от политического поприща. Именно нелюбовь к политике, вероятно, и побудила Платона в последующие годы изложить свои представления о том, каким должно быть фундаментальное образование государственных мужей будущего. Он даже попытался быть наставником правителя Сиракуз Дионисия II, впрочем, к успеху это не привело.

Рис. 7

После казни Сократа в 399 году до н. э. Платон отправился в длительное путешествие, которое завершилось лишь с основанием его легендарной научно-философской школы, Академии, около 387 года до н. э. Платон возглавлял Академию (был ее схолархом) до самой своей смерти; на посту его сменил Спевсипп, приходившийся ему племянником. Академия, в отличие от современных научно-образовательных учреждений, была скорее неформальным клубом интеллектуалов, которые под руководством Платона изучали самые разные предметы. Не было ни платы за обучение, ни устоявшегося учебного планая – не было даже преподавателей в привычном нам смысле слова. Однако же те, кто хотел поступить в Академию, должны были удовлетворять одному довольно необычному требованию. Согласно речи императора Юлиана Отступника, правившего в IV веке (уже нашей эры), над входом в Академию Платона висела массивная доска с надписью. Надпись гласила: «Не геометр да не войдет!»[16]. Поскольку с основания Академии до первого описания ее девиза прошло не меньше 800 лет, нет никакой уверенности, что надпись вообще существовала. Однако не приходится сомневаться, что выраженная в этом требовании идея отражает личное мнение Платона. В одном из своих знаменитых диалогов «Горгий» Платон пишет: «… Как много значит и меж богов, и меж людей равенство, – я имею в виду геометрическое равенство» (пер. С. Маркиша).

«Студенты» Академии по большей части сами себя обеспечивали, и некоторые, в том числе, например, великий Аристотель, оставались там лет по двадцать. Платон считал, что такое длительное общение творческих умов – лучшее средство для порождения новых идей в самых разных сферах, от отвлеченной метафизики и математики до этики и политики. Чистота помыслов и божественная возвышенность учеников Платона прекрасно отражены на картине «Школа Платона» бельгийского художника-символиста Жана Дельвиля (1867–1953). Чтобы подчеркнуть духовное совершенство учеников, Дельвиль изобразил их обнаженными, с андрогинными телами, поскольку именно таковы должны были быть первые люди.

Когда я узнал, что археологи не смогли найти никаких следов Академии Платона, то очень огорчился[17]. Летом 2007 года я побывал в Греции и решил найти какой-нибудь заменитель. Платон упоминает, что его излюбленным местом для бесед с друзьями была Стоя Зевса (крытая галерея, выстроенная в V веке до н. э.). Я нашел развалины этой стои в северо-западной части древней афинской агоры, которая была центром общественной жизни города (рис. 8). Признаться, даже при сорокапятиградусной жаре меня пробрал холодок, когда я шагнул на те же каменные плиты, где сотни и даже тысячи раз ступала нога этого великого человека.

Рис. 8

Легендарная надпись над входом в Академию прямо и недвусмысленно говорит об отношении Платона к математике. Более того, львиная доля значительных математических исследований, которые велись в IV веке до н. э., были так или иначе связаны с Академией. Однако сам Платон не обладал ни математическими талантами, ни какими-либо существенными инженерными задатками, и непосредственный его вклад в развитие математических наук был, пожалуй, совсем невелик. Платон был скорее восторженным зрителем, вдохновителем и руководителем, поставщиком интересных задач и образованным критиком. Философ и историк Филодем, живший в I веке, рисует ясную картину: «В то время математика стремительно двигалась вперед, причем Платон, словно главный зодчий, ставил задачи, а математики усердно исследовали их» (см. Cherniss 1945, Mekler 1902). А математик и философ-неоплатоник Прокл добавляет: «…И геометрия, равно как и прочие математические науки, получила его [Платона] стараниями величайшее развитие: известно, сколь часто он использует в своих сочинениях математические рассуждения и повсюду пробуждает ими восторг в преданных философии» (Cherniss 1945, Proclus ca. 450). Иначе говоря, Платон, чьи познания в математике были достаточно широкими для своего времени, беседовал с математиками на равных и ставил им задачи, хотя его личные заслуги в развитии математики были незначительны.

Еще один яркий пример любви Платона к математике мы находим в его, пожалуй, лучшей книге – «Государство», где этика, эстетика, политика и метафизика сведены в единую систему головокружительной красоты. Главный герой «Государства» – Сократ, однако в книге VII именно Платон предлагает смелый план воспитания и образования будущих правителей утопических государств. Это строгая, пусть и несколько идеализированная программа предполагает обучение с самых ранних лет посредством игр, путешествий и физических упражнений. Затем подающих надежды детей отбирают и не менее десяти лет учат математике и пять лет – диалектике, после чего они в течение пятнадцати лет набираются практического опыта, то есть служат военачальниками и предаются другим занятиям, подобающим молодежи. Платон подробно объясняет, почему он считает, что именно так следует воспитывать и обучать будущих политиков (Plato ca. 360 ВС.).

Однако не следует, чтобы к власти приходили те, кто прямо-таки в нее влюблен. А то с ними будут сражаться соперники в этой любви… Кого же иного заставишь ты встать на страже государства, как не тех, кто вполне сведущ в деле наилучшего государственного правления, а вместе с тем имеет и другие достоинства и ведет жизнь более добродетельную, чем ведут государственные деятели? (Здесь и далее пер. А. Егунова.)

Освежает, правда? По правде говоря, такая строгая и трудоемкая программа обучения во времена Платона была, пожалуй, неосуществима, однако Джордж Вашингтон тоже считал, что будущих политиков хорошо бы обучать математике и философии.

Мало того, что без науки о числах в той или иной степени невозможно сделать ни шагу в цивилизованной жизни, – исследование математических истин приучает ум к методу и точности выводов; подобное занятие весьма подобает существу разумному. Когда бытие затуманено и растерянному исследователю столь многое представляется неясным – именно тогда находит себе опору дар рационального мышления. С прочной позиции математического и философского доказательства мы незаметно переходим к куда более благородным умозаключениям и тонким раздумьям (Washington 1788).

Что же касается вопроса о природе математики, Платон-философ сыграл здесь даже более важную роль, чем Платон-математик. Здесь его идеи, оставившие ярчайший след, не просто ставят его выше всех математиков и философов его поколения, но и делают самой влиятельной фигурой последующих тысячелетий.

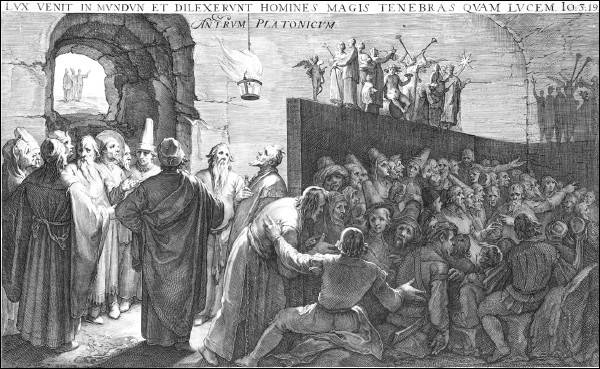

Представление Платона о том, что такое на самом деле математика, имеет прямое отношение к его знаменитой «аллегории Пещеры». Платон подчеркивает, как опасно доверять сведениям, полученным посредством органов чувств человека. Он утверждает, что то, что мы воспринимаем как реальный мир, на самом деле не более реально, чем тени, отбрасываемые на стены пещеры[18]. Приведу этот примечательный отрывок из «Государства».

…Посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная – глянь-ка – невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол… Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева… Разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?

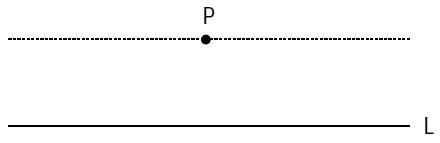

Согласно Платону, все мы – все человечество – не слишком отличаемся от этих узников в пещере, которые принимают тени за реальность (на рис. 9 приведена гравюра Яна Санредама, иллюстрирующая эту аллегорию (1604)). В частности, подчеркивает Платон, математические истины относятся не к окружностям, треугольникам и квадратам, которые можно нарисовать на клочке папируса или начертить палочкой на песке, а к абстрактным объектам, которые пребывают в идеальном мире – вместилище подлинных форм и совершенств. Этот платоновский мир математических понятий отделен от мира физического, и именно там, в этом первом мире, верны математические суждения наподобие теоремы Пифагора. Прямоугольный треугольник, который мы чертим на бумаге, лишь несовершенная копия, приближение к истинному, абстрактному треугольнику.

Рис. 9

Другая фундаментальная проблема, которую Платон подробно исследовал, – это природа математического доказательства как процесса, основанного на аксиомах и постулатах. Аксиомы – это основополагающие утверждения, истинность которых считается самоочевидной. Например, первая аксиома евклидовой геометрии гласит: «Между любыми двумя точками можно провести прямую». В «Государстве» Платон прекрасно сочетает понятия о постулатах и о мире математических форм.

…Я думаю, ты знаешь, что те, кто занимается геометрией, счетом и тому подобным, предполагают в любом своем исследовании, будто им известно, что такое чет и нечет, фигуры, три вида углов и прочее в том же роде. Это они принимают за исходные положения и не считают нужным отдавать в них отчет ни себе, ни другим, словно это всякому и без того ясно. Исходя из этих положений, они разбирают уже все остальное и последовательно доводят до конца то, что было предметом их рассмотрения… Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, которую они начертили. Так и во всем остальном. То же самое относится к произведениям ваяния и живописи: от них может падать тень, и возможны их отражения в воде, но сами они служат лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе как мысленным взором (курсив мой. – М. Л.).