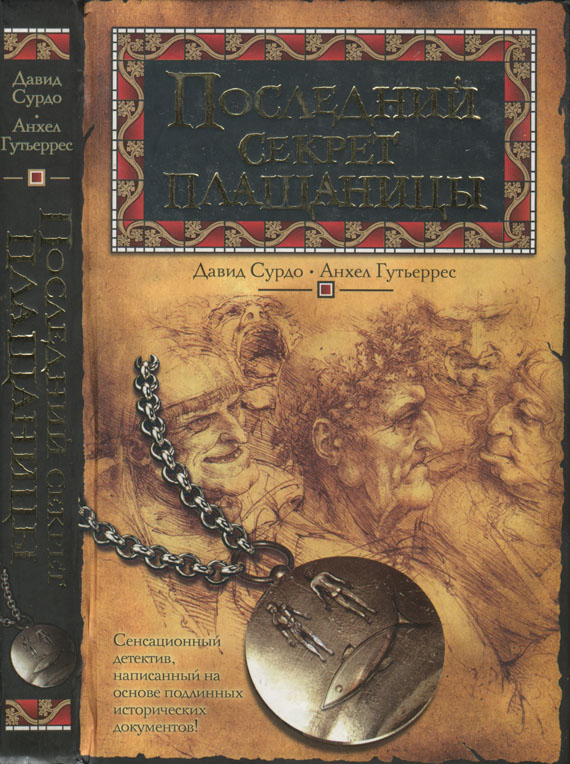

Книга: Последний секрет плащаницы

Последний секрет плащаницы

Посвящается человеку, запечатленному на плащанице.

Non nobis Domine sed Nomini tuo da Gloriam[1].

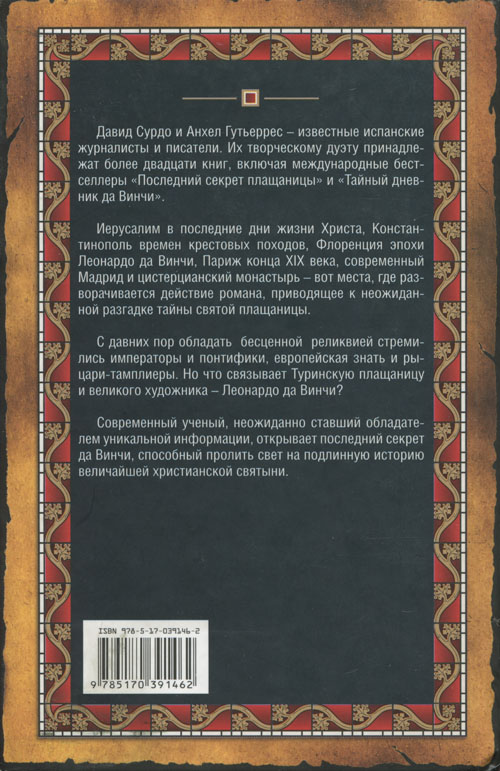

В конце XIX века у моста Понт-о-Шанж в Сене был найден странный свинцовый медальон с выгравированными на нем гербами домов Шарни и Вержи и изображением святой плащаницы Христовой.

Профессор Сорбонны, к которому попала находка, тщательно изучил медальон и обнаружил внутри его загадочное послание тамплиеров.

В настоящее время копию медальона можно видеть в музее Клюни.

1502, Флоренция, Рим

Мягкие лучи утреннего солнца слегка золотили воду в фонтане на пьяцца делла Синьория — той самой площади, где несколько лет назад был сожжен на костре проповедник Савонарола и где вскоре предстояло появиться огромной статуе Давида, высеченной Микеланджело. Вокруг фонтана неспешно прогуливался опрятно одетый человек в накинутом на плечи просторном красном плаще. Он был полностью поглощен своими мыслями и, казалось, не замечал ничего вокруг — ни грохота колес проезжавших по мостовой экипажей, ни голосов торговок и лавочников, ни всеобщей суеты, царившей на площади, где находились Палаццо Веккио и Лоджия Орканьи. У этого человека была благородная осанка и красивое одухотворенное лицо. Окладистая серебристая борода, глубокий взгляд и величественная походка придавали ему почтенность. Это был пятидесятилетний Леонардо да Винчи — божественный мастер, вот уже несколько месяцев состоявший на службе у Чезаре Борджиа в должности военного инженера.

В то утро Леонардо размышлял о новом заказе, недавно полученном от Борджиа. Предстояла трудная, технически сложная работа, требовавшая не только художественного мастерства, но и научных знаний. Чезаре был самого высокого мнения о способностях Леонардо, который уже хорошо зарекомендовал себя на новой службе, успешно спроектировав оборонительные сооружения вокруг принадлежавших Борджиа крепостей в Романье. Однако новый заказ был совершенно из ряда вон выходящим: мастер даже не знал, сможет ли его выполнить. К тому же заказ этот следовало держать в строжайшем секрете…

По мере того как яркое летнее солнце приближалось к зениту, суета на площади постепенно стихала. Был полдень, и почти все горожане либо обедали, либо отдыхали от утренних трудов. Леонардо же — по-прежнему спокойно и неторопливо — продолжал ходить вокруг фонтана, устремив свой безмятежный задумчивый взгляд куда-то вдаль.

Внезапно он поднял широко раскрытые глаза к солнцу, и его зрачки сузились от яркого света. Ослепленный, да Винчи опустил голову и сосредоточенно уставился на мостовую, словно пораженный какой-то мыслью. Он постоял неподвижно несколько секунд — и вдруг стремительно пошел прочь с площади. На лице его было написано юношеское воодушевление.

Леонардо пересек площадь, пройдя мимо Палаццо Веккио и огромных арок Лоджии, и направился к своей мастерской, находившейся неподалеку. Свернув за угол, он чуть было не попал под проезжавший экипаж, но даже это не заставило его замедлить шаг. Мастер мчался как одержимый — вероятно, подгоняемый внезапно нахлынувшим вдохновением. Обычно он был нетороплив, спокоен и задумчив, но когда какая-нибудь идея всецело завладевала им, он мог вести себя как восторженный, неугомонный юнец. Леонардо то работал, не зная усталости, то проводил целые часы и даже дни в созерцательном размышлении. Художественный дар да Винчи был лишь частью его гениальности, другой же ее стороной была склонность к интеллектуальной рефлексии. Именно поэтому Леонардо приобрел репутацию художника медлительного и скрупулезного: он действительно работал очень медленно, и на создание одного произведения у него могло уйти несколько лет — как на знаменитую «Тайную вечерю», фреску в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане.

Однако на этот раз времени не было… Неделю назад патрон вызвал Леонардо в Рим (хотя художник находился на службе у Чезаре, а семейство Борджиа было крайне непопулярно во Флоренции, Леонардо все же добился разрешения остаться в этом городе, находившемся неподалеку от его родного Винчи). Глубокой ночью его разбудил посыльный от Борджиа: Леонардо должен был немедленно собраться и отправиться вместе с ним.

По своей натуре да Винчи был миролюбив, но имел независимый нрав, и у него всегда вызывала досаду необходимость подчиняться капризам тех влиятельных лиц, на службе у которых он состоял или чьим покровительством пользовался. Иметь дело с Чезаре Борджиа было труднее всего. Молва об ужасных преступлениях этого человека окутывала его личность зловещим ореолом. С ним всегда следовало быть настороже, однако узнать, какие мысли таились в его голове, все равно было невозможно: Чезаре никогда не позволял своим истинным чувствам и намерениям пробиваться наружу. Это был очень хитрый и проницательный человек, скрывавший свое настоящее лицо под непроницаемой маской интригана и циника.

По прибытии в Рим Леонардо сразу же был доставлен в Ватиканский дворец — резиденцию папы римского, где художника уже с нетерпением ожидали Чезаре и его отец Родриго — понтифик Александр VI. В эти годы да Винчи уже пользовался известностью в Италии, Франции и в других странах Европы. Его ценили как великого художника и талантливого инженера, славившегося своей изобретательностью, что заставляло властей предержащих обращаться с ним уважительно. Даже Борджиа, привыкшие пренебрежительно относиться к зависимым от себя людям, вели себя с Леонардо довольно любезно.

В тот день отец и сын Борджиа были крайне возбуждены и взволнованы: план, задуманный ими некоторое время назад, внезапно осуществился, когда они еще этого и не ждали. Вся эта история началась с того, что из книг и документов, хранившихся в библиотеке Ватикана, Чезаре узнал о чудесных свойствах святой плащаницы — савана с нерукотворным изображением Иисуса Христа. Согласно преданию, это была та самая плащаница, в которую тело умершего на кресте Спасителя было завернуто перед положением во гроб. С середины XV века плащаница принадлежала одной из могущественнейших итальянских династий — герцогам Савойским, получившим эту реликвию в дар от ее прежних хранителей — французских графов де Шарни.

Чезаре решил завладеть этой святыней, полагая, что она увеличит и укрепит его могущество и, возможно, даже смоет с него пятно его многочисленных злодеяний. Однако герцоги Савойские являлись врагами Борджиа, и врагами могущественными, у которых, казалось бы, невозможно было отнять столь драгоценную реликвию. Как бы то ни было, в коварном и изощренном уме Чезаре созрел план похищения. Он решил сыграть на одной из самых низменных слабостей человека — сладострастии, и его расчет оказался верным.

План состоял в том, чтобы подослать к Карлу, юному сыну Филиберто, герцога Савойского, красивую молодую женщину, распутную и расчетливую. Она должна была обольстить юношу и, когда он потеряет голову от страсти, попросить его показать ревностно охраняемую семьей реликвию. Затем, продолжая опутывать Карла своими сетями и усыпляя его бдительность, женщина должна была, улучив удобный момент, похитить плащаницу и бежать с ней из Шамбери.

Все получилось именно так, как было задумано — и даже раньше, чем предполагал Чезаре. Совсем еще юный Карл Савойский легко попался в сети коварной женщины, подосланной к нему Борджиа. Он по своей юношеской наивности поверил лживой обольстительнице — и драгоценная реликвия была похищена. Реакцию герцогов Савойских и их первые действия Чезаре также предугадал верно. В первую очередь они постарались сохранить все случившееся в тайне, чтобы не бросить тень на доброе имя своего сына и не вызвать возмущения народа, чтившего плащаницу как великую святыню, хотя она выставлялась для поклонения крайне редко. В то же время было начато тайное расследование с целью выяснить, кто стоит за этим дерзким похищением: все говорило о том, что похитительница была лишь пешкой и действовала по указанию кого-то другого. В одиночку она не смогла бы разработать подобный план, раздобыть всю нужную информацию для осуществления своего замысла и достать фальшивые пропуска для проникновения на территорию герцогства. Борджиа опасались, что рано или поздно герцоги Савойские наткнутся на верный след, и именно это было причиной их беспокойства: нужно было как можно скорее сделать копию святой плащаницы — и такую точную, чтобы никто не смог разглядеть в ней подделку. Тогда, заявив, что им удалось схватить воровку на своей территории, они вернули бы законным владельцам копию, оставив подлинник себе. Таким образом они спокойно присвоили бы плащаницу, избежав конфликта с Савойским домом, который к тому же остался бы перед ними в долгу за ее «возвращение».

Для успеха всего этого предприятия требовалось лишь изготовить подделку. Чезаре не был специалистом в живописи, но как человек Ренессанса — умный и образованный — он прекрасно понимал, насколько трудно будет это осуществить — создать точную копию савана с едва различимым, но поражающим до глубины души изображением Христа. Чезаре знал: если создание такой копии вообще возможно, то изготовить ее мог только Леонардо — известнейший в Италии художник, изобретательный ученый и искуснейший живописец, мастер сфумато.

— Добро пожаловать, дорогой маэстро, — сказал папа Александр, когда да Винчи приблизился к нему и, почтительно поклонившись, поцеловал его перстень. — Прошу вас извинить моего сына. У него слишком нетерпеливый нрав.

— Ваше святейшество, вам нет нужды извиняться перед вашим покорным слугой. Но могу ли я узнать, в чем причина подобной спешки? — учтиво, но с ноткой досады в голосе спросил Леонардо.

Чезаре, стоявший несколько поодаль и наблюдавший за обоими собеседниками своим пронзительным ястребиным взглядом, решил наконец вступить в разговор. Обратившись к Леонардо, он, как всегда, напористо, почти угрожающе произнес:

— Сеньор да Винчи, у нас есть для вас заказ. Так что давайте перейдем сразу к делу.

— Вы совершенно правы, синьор, не стоит тратить время на предисловия. В чем же состоит ваш заказ?

— Сейчас я удовлетворю ваше любопытство, но сначала ответьте мне: известно ли вам что-либо о святой плащанице?

Услышав, что дело касается знаменитой реликвии, Леонардо сразу же многое понял, однако не выдал этого ни своим видом, ни словами. Он предпочел не говорить лишнего и не демонстрировать чрезвычайную проницательность, которую тщеславный Чезаре приписывал одному лишь себе.

— Я знаю эту легенду, — довольно равнодушно сказал мастер. — Саван с изображением человеческого тела. Ему поклоняются как плащанице Христовой с нерукотворным изображением самого Спасителя.

Произнося последние слова, Леонардо заметил, что лицо Чезаре стало слегка напряженным, хотя и не утратило своего спокойствия.

— И это все, что вам известно?

— Кажется, все. Хотя нет, есть еще кое-что. Если не ошибаюсь, эта реликвия принадлежит Савойскому дому, не так ли? Правда, существует и множество копий, разбросанных по всему христианскому миру…

Чезаре предпочел ничего не отвечать на дерзкий намек да Винчи — слишком меткий и ироничный, недостаточно завуалированный и потому не позволявший отреагировать на него как на открытый выпад. Не говоря больше ни слова, он неторопливо подошел к серебряному ларцу и, открыв его, вынул оттуда сложенную вчетверо плащаницу — тетрадиплон[2], как называли ее по-гречески с тех времен, когда она хранилась в Эдессе.

Увидев призрачный лик Иисуса, занимавший середину верхней части полотна, Леонардо был поражен его безграничным спокойствием и величественной умиротворенностью. Если бы ему довелось видеть этот лик раньше, он бы никогда не стал с таким ироничным скептицизмом отзываться о святыне. Леонардо смотрел на плащаницу как художник, созерцающий божественный шедевр, не имеющий равных по своему совершенству.

— Какая неземная красота! — воскликнул он, потрясенный.

Папа Александр с удовлетворением посмотрел на сына, но тот, все еще уязвленный иронией Леонардо, ответил отцу ледяным взглядом. Нетрудно было догадаться, кто на самом деле держит бразды правления в семействе Борджиа.

— Я вижу, плащаница произвела на вас впечатление, — презрительно сказал Чезаре. — Впрочем, она зачаровывает всех, кому доводилось ее лицезреть.

— О, теперь я понимаю, теперь понимаю… — пробормотал Леонардо, по-прежнему поглощенный созерцанием божественного лика.

— Что вы понимаете? — спросил папа.

— Теперь я понимаю, почему это изображение называют нерукотворным, — ответил Леонардо, все еще не сводя глаз с реликвии. — Ни один человек не способен создать такое.

Услышав эти слова, молодой Борджиа сверкнул глазами, и написанное на его лице презрительное высокомерное выражение стало мрачным и угрожающим.

— Что ж, даже если человек не может это создать, он может это скопировать, — раздраженно сказал — почти выкрикнул — он.

В просторной, богато убранной комнате воцарилось гробовое молчание. Казалось, что даже ангелы на потолочной фреске, наблюдавшие, словно с небес, за этой сценой, замерли в ожидании развязки. Огромные зеркала в золотых рамах, расположенные в центре каждой стены, бесстрастно отражали происходящее, создавая, как во сне, множество одновременно существующих ирреальных миров.

Наконец тишину нарушил Леонардо.

— Я не тот художник, который вам нужен, — решительно сказал он. — Я не смогу сделать копию плащаницы. Поговорите с Микеланджело, возможно…

— И вы еще говорите мне о Микеланджело? Забудьте о нем! — воскликнул Чезаре в крайнем раздражении. — Он человек талантливый, но неподходящий для этой работы. И я вам плачу не за то, чтобы вы мне советовали обратиться к другому художнику. Я вас не спрашиваю, сможете ли вы сделать копию, — я спрашиваю, сколько времени вам потребуется!

Всю свою жизнь Леонардо да Винчи стремился любой ценой избегать конфликтов и всегда искал примирения с теми, с кем — зачастую по вине третьих лиц — подстрекателей — разногласия все же возникали. Он готов был даже принижать себя, если это требовалось для примирения, и извиняться за возникший раздор, хотя, будучи по своей натуре человеком доброжелательным и любезным, сам никому не наносил обид и никогда не был зачинщиком ссор. Однако именно это миролюбие Леонардо неоднократно доставляло ему неприятности — и особенно в отношениях с Микеланджело Буонарроти, талантом которого он тем не менее втайне восхищался. Как бы то ни было, несмотря на все эти неприятности, Леонардо не считал нужным отступать от своего неизменного принципа, предпочитая всегда сохранять мир и согласие даже в ущерб себе.

— Хорошо, — сказал он, склонив голову. — Я попытаюсь выполнить ваш заказ, но не могу ничего вам обещать. Что же касается времени, то мне потребуется по меньшей мере год, а то и больше…

— В вашем распоряжении самое большее четыре недели, — отрезал Чезаре, к которому уже вернулась его обычная спокойная надменность. — Дольше ждать мы не можем.

— Мы не сомневаемся, что вы и на этот раз продемонстрируете свое непревзойденное мастерство, — вступил в разговор Александр VI и, подумав немного, словно пытаясь что-то припомнить, спросил: — Как там ваш девиз, Леонардо?

— Ostinato rigore, ваше святейшество, — чуть слышно ответил художник.

— Ах да, ostinato rigore. Упорная строгость в достижении совершенства… да-да, упорная строгость…

1888, Париж

Вечер был холодным и мрачным. Париж, называемый городом света, в это время погружался во тьму, которую не могло победить тусклое уличное освещение. К тому же в этой части города еще не было газовых фонарей. Воздух здесь был пропитан запахом гнилой сырости, доносившейся с Сены, отвратительным зловонием тухлой рыбы и сбрасываемых в реку нечистот. От грязных сомнительных таверн распространялся смрад дешевого пива. Это было место, где преступники, пьяницы и проститутки веселились всю ночь напролет и где в лихих головах рождались злодейские планы.

Жан Гару возвращался домой на этот раз несколько позже обычного. В этом квартале у него была рыбная лавка, принадлежавшая их семье на протяжении многих поколений и превратившаяся теперь в жалкую гнилую лачугу. Гару шел по набережной, с опаской озираясь по сторонам и внимательно вглядываясь в темноту. На него уже несколько раз здесь нападали, и однажды он был даже серьезно ранен. Вспомнив об этом, Жан невольно коснулся шрама, пересекавшего его щеку.

Что за времена наступили — кругом разбойники, — прошептал он. И в этот момент где-то вдалеке послышался жалобный вой собаки, словно разделявшей его невеселое мнение.

Жан поднял голову и посмотрел на небо. Почти все оно было затянуто тучами, но время от времени луне все же удавалось ненадолго выглянуть из-за них. На востоке, на острове Сите, виднелся собор Парижской Богоматери, и его призрачный силуэт казался при лунном свете каким-то фантастическим, нереальным видением. С этим собором было связано множество древних легенд, рассказывавших о тайных обществах и принадлежавших к ним славных рыцарях. Гару часто задавался вопросом, что в этих легендах было правдой, а что — вымыслом и много ли было правды…

Полная луна опять появилась из-за туч. И вдруг произошло что-то необъяснимое: Жану показалось, будто он увидел в глубине реки какой-то странный, едва различимый свет. Лавочник наклонился над водой, одновременно напуганный и заинтригованный, и стал пристально вглядываться в глубину, однако безрезультатно: там была лишь сплошная густая тьма. Он опустился на колени и стал еще сильнее напрягать зрение, пытаясь снова различить тот неуловимый свет, мелькнувший в реке, потом наклонился еще ниже и, едва не касаясь носом воды, изо всех сил вглядывался в темноту: «Что это? Что это было?»

Вдруг за его спиной послышались чьи-то шаги и раздался издевательский устрашающий хохот. Вздрогнув от неожиданности, Гару потерял равновесие и упал в воду. Его тут же окутала непроглядная тьма, и ледяная вода обожгла тело. Жан стал отчаянно барахтаться в воде, пытаясь выбраться на поверхность, но все его усилия были тщетны: что-то держало его за ногу, не позволяя выплыть. Потеряв от ужаса голову, несчастный закричал из последних сил, но вместо крика получился лишь приглушенный звук, а зловонная вода хлынула в его горло. Он задыхался и чувствовал тошноту. Силы покидали его. Жан ощущал, как его сознание растворяется в душившей его воде. Прощаясь с жизнью, он взглянул на небо в последний раз. Луна вышла из-за туч, окруженная зеленоватым сиянием и искаженная толщей воды… И тогда наконец Гару увидел прямо перед собой тот странный предмет. Собрав последние силы, он медленно протянул руку и схватил его. По его телу пробежала дрожь, и внезапно он почувствовал, что свободен. Река отпустила его.

Вынырнув из воды, Гару вдохнул воздух с такой жадностью, что ему стало больно в груди. Потом он с трудом выбрался на набережную и, обессиленный, повалился на землю, извергая из себя воду.

1502, Флоренция

Мастерская Леонардо да Винчи всегда была в центре флорентийской жизни. Здесь царила настоящая атмосфера Ренессанса — та самая, какой пронизан символ этой эпохи — знаменитый Дуомо Брунеллески. В мастерской Леонардо под звук резцов обсуждались высокие принципы искусства, и ученики, выполнявшие также работу по дому, приобщались к художественному мастерству.

Леонардо вернулся взбудораженный и запыхавшийся от быстрой ходьбы. Когда он вошел, в мастерской работал только Салаи — не слишком талантливый, но самый любимый его ученик. В тот момент он лепил довольно неуклюжую модель лошади по сделанному Леонардо наброску конной статуи Франческо Сфорца, герцога Миланского (да Винчи работал над этим проектом на протяжении многих лет, но монумент так и не был отлит).

— Конечно! Конечно! И как только я сразу не подумал об этом?!

— Учитель, что стряслось? — воскликнул Салаи, услышав возгласы Леонардо.

— Оставь свое занятие, друг мой, нам предстоит большая работа.

После встречи с отцом и сыном Борджиа Леонардо был крайне озадачен и пребывал в состоянии глубокой задумчивости. За четыре недели чрезвычайно трудно, почти немыслимо сделать копию. К тому же в данном случае скопировать нужно было не работу другого мастера, а нерукотворное изображение. Эта мысль сверлила мозг Леонардо, не давая ему покоя. В первую очередь следовало тщательнейшим образом изучить оригинал, решить, какую технику использовать, выбрать ткань, краски… В этой работе он должен был превзойти самого себя: сложнейший заказ в его жизни был решающим испытанием его таланта.

Рассмотрев ткань плащаницы, художник обнаружил, что это было хорошее льняное полотно с диагональным переплетением нитей. Ткани с таким типом переплетения очень красивы, но Леонардо знал, что их изготовление требует особой тщательности, потому что иначе они могут оказаться недостаточно прочными. Внимательно изучив материал, да Винчи заказал точно такой же в известной флорентийской мастерской Шевола, где вот уже больше века ткали лучшие полотна во Флоренции и во всей Тоскане.

Продолжая изучать плащаницу, Леонардо установил, что изображение на ней представляло собой некий отпечаток, полученный без использования каких бы то ни было красителей: то был результат потемнения волокон ткани, вызванный каким-то необъяснимым процессом. На полотне Леонардо обнаружил также многочисленные пятна крови и серозной жидкости, а некоторые участки ткани были закапаны воском, прожжены и разорваны. Само же изображение на плащанице свидетельствовало о том, что запечатленный на ней человек умер в страшных мучениях. Отпечаток на полотне с ужасающей достоверностью сохранил следы безжалостных истязаний: многочисленные ушибы и кровоподтеки по всему телу, распухшая щека, кровоточащие раны на голове, вероятно, оставленные шипами тернового венца; струйки запекшейся крови, стекавшей из этих ран на лоб и лицо. Тело человека на плащанице было исполосовано плетьми, а в левом боку виднелась рана — очевидно, нанесенная копьем…

Леонардо хорошо разбирался в анатомии. Ему довелось анатомировать более двух десятков трупов (он начал этим заниматься еще вместе со своим учителем Верроккьо), и сейчас эти знания очень ему пригодились. Благодаря своему опыту мастер смог понять, с чем были связаны многие особенности изображения на плащанице: странное положение тела, словно сведенного судорогой, характер ран и кровоподтеков, втянутые вовнутрь ладоней большие пальцы и разная длина ног. Всему этому да Винчи нашел научное объяснение, не прибегая к мифам, ходившим в христианском мире уже несколько веков — вроде предположения о том, что Иисус был хромым. Леонардо с удивлением отметил, что многие древние изображения распятого Христа в основных чертах повторяли отпечаток на плащанице. Таким видели Его и художники эпохи Возрождения: так, на «Распятии» Мазаччо голова Христа словно слегка отделена от тела, волосы длинные в соответствии с еврейским обычаем, ноги имеют разную длину, причем одна из них сильно изогнута, а ступни прибиты к кресту одним гвоздем. Как бы то ни было, совпадали не все детали: тогда как распятого Христа традиционно изображали с пробитыми ладонями, плащаница свидетельствовала о другом — след от гвоздя был отчетливо виден на запястье отпечатавшегося на полотне тела.

Однако самой удивительной и необъяснимой особенностью плащаницы было то, что темные участки тела на ней вышли светлыми, а светлые — темными. Леонардо много размышлял над причиной этого несоответствия. Оно казалось художнику непостижимым, и, как он ни старался найти разгадку, ему это не удавалось. Эта тайна оставалась нераскрытой еще в течение почти четырех веков — до тех пор, пока туринский адвокат, сфотографировавший плащаницу, не увидел при проявлении фотографии лицо Христа в позитиве.

Когда Леонардо в сопровождении охраны, предоставленной папой, покинул Рим, увезя с собой святую плащаницу, он испытывал сложные чувства, в которых сам еще не мог до конца разобраться. Погребальные пелены Иисуса Христа с явленным на них чудесным изображением повергали художника в смятение, заставляя обратиться к глубоким размышлениям и по-новому взглянуть на события, произошедшие в Иудее на заре нашей эры. В то же время перед ним стояла невероятная, казавшаяся невыполнимой задача — сделать копию нерукотворного изображения. Это был настоящий вызов его таланту. Леонардо страстно желал начать работу и одновременно страшился ее. Плащаница пугала своей непостижимостью.

По возвращении домой да Винчи внимательнее рассмотрел изображение на полотне, и ему вспомнились опыты, которые он проводил несколько лет назад в Милане: теперь они могли пригодиться ему для изготовления копии. К этим опытам Леонардо подтолкнули сведения, почерпнутые из старинных книг арабских алхимиков, — а именно знание о том, что материал (ткань или пергамент), пропитанный некоторыми солями серебра, темнеет под действием солнечных лучей, вследствие чего на нем получается отпечаток. В то время Леонардо провел несколько экспериментов и при использовании камеры-обскуры добился любопытных результатов. Помещая светочувствительную пластину на определенном расстоянии от отверстия, он смог получить более или менее похожие отпечатки предметов. Однако он так и не нашел способа улучшить качество изображения: оно всегда получалось расплывчатым и сливалось с фоном. Уехав из Милана и оставив службу у Сфорца, да Винчи забыл об этих экспериментах, как забывал многие свои идеи, переполнявшие его голову. В его гениальном мозгу происходило постоянное обновление: в нем то и дело вспыхивали блестящие замыслы, которые затем зрели, развивались и реализовывались либо затухали и исчезали, уступая место новым идеям.

Изображение на плащанице и отпечатки, полученные с помощью камеры-обскуры, имели одну удивительную общую особенность: они выглядели объемными, несмотря на то, что их основой была плоская поверхность. Однако в отличие от полученных Леонардо отпечатков при возникновении изображения на плащанице не было, очевидно, никакого «центра проекции» — света, идущего из одной точки (отверстия в камере-обскуре). Каким же образом в таком случае появился отпечаток на плащанице? Леонардо долго размышлял над этим вопросом, пока наконец не пришел к логичному предположению, многое объяснявшему и в то же время внушавшему благоговейный трепет: тело само по себе было источником света, и потому не было никакой необходимости во внешнем источнике. Это предположение также позволяло объяснить различную интенсивность пятен, оставшихся от более и менее удаленных от полотна частей тела — например, глазных впадин и боков, вышедших на изображении светлыми, или носа и рук, получившихся темными.

Первую неделю работы над копией плащаницы Леонардо целиком посвятил выполнению эскизов — как общих, так и детальных. Ведь даже если ему удалось бы скопировать изображение с помощью камеры-обскуры (в чем Леонардо совершенно не был уверен), затем нужно было с предельной точностью воспроизвести и все остальные детали: пятна крови и воска, прожженные места, дыры и следы складок на ткани. Кроме того, чтобы изображение на полотне Шевола получилось точно таким же, как и на подлинной плащанице, требовалось сделать немало предварительных пробных копий. Однако пока Леонардо так и не мог придумать, как добиться достаточной точности и четкости изображения при работе с камерой-обскурой, а без этого все остальное теряло смысл.

1888, Париж

Жан пришел в себя и медленно огляделся вокруг, пытаясь понять, где он находится. Его трясло от холода, перед глазами была пелена, а все тело болело. На мгновение Гару пришло в голову, что на него опять напали грабители. Он смутно помнил смех, раздавшийся за спиной, а потом… Память отказывалась открыть ему, что было потом. Жан смог припомнить лишь то, что он каким-то образом упал в реку. Все дальнейшее словно стерлось из его памяти.

Оглядевшись, Гару с облегчением убедился, что на улице, кроме него, больше никого нет. Взгляд его постепенно прояснялся, и в конце концов ему удалось разглядеть метрах в ста от того места, где он находился, свою лавку. Жан попытался встать, но голова его закружилась, и он снова упал на землю, чувствуя слабость и тошноту. Собравшись с силами, Гару опять приподнялся и наконец смог сесть, упираясь в землю руками. Опершись на ладонь, он почувствовал боль и, взглянув на руку, обнаружил, что она была вымазана зеленоватой грязью и покрыта пятнами высохшей крови. Жан вытер руку об одежду и увидел на ладони две странные ранки в форме полумесяцев: одна из них находилась у основания пальцев, а другая — рядом с большим пальцем. Жан смотрел на них, с удивлением и суеверным страхом, недоумевая, откуда они могли взяться.

Ледяной ветер, дувший с реки, хлестнул его по лицу, и Гару опять задрожал от холода. Он застучал зубами и сам испугался этого звука, казавшегося громким и устрашающим в безлюдной темноте ночи. Внезапно озноб пробежал по его спине, и волосы на затылке встали дыбом. Почувствовав, что за ним кто-то наблюдает, Жан резко повернул голову так, что хрустнули шейные позвонки. Однако кругом не было ни души.

Не желая больше оставаться в этом месте, Гару поспешно поднялся на ноги, отчего чуть не потерял равновесие и не упал снова. В этот момент что-то глухо стукнулось о землю. Посмотрев вниз, Жан увидел под ногами какой-то темный предмет. Он поднял его и, не разглядывая, положил в карман, после чего бросился бежать по направлению к мосту Понт-о-Шанж. Гару мчался со всех ног, словно спасаясь от погони. Перебравшись на другую сторону реки, он продолжал бежать до тех пор, пока совсем не обессилел. Оказавшись наконец дома, Жан все еще не мог отдышаться. Он поспешно запер за собой дверь и как одержимый бросился закрывать ставни и проверять, не забрался ли кто-нибудь в дом.

Убедившись, что в доме никого, кроме него, не было, и несколько успокоившись, Жан вытер лицо и руки, покрытые грязью, и переоделся. Затем он разжег очаг и опустился, обессиленный, на стоявший перед ним деревянный стул, сжимая в руке тот странный предмет, который он поднял с земли на набережной.

Дом Гару был более чем скромным, однако благодаря реформам префекта Османа в нем уже давно имелся водопровод. Мебель в доме была грубая и только самая необходимая, на стенах и потолке виднелись подтеки и пятна сырости. Кухня занимала почти весь первый этаж, и кроме нее там находились кладовая и небольшая каморка, служившая уборной. В спальне, располагавшейся на втором этаже, единственной мебелью были кровать и убогий шкаф с оторванной дверкой. Холостяк Гару привык к этому и не собирался ничего менять в своей жизни.

В углу у стены была сложена куча дров. Жан взял одно полено и подбросил его в очаг, чтобы огонь разгорелся сильнее: ему все еще было холодно. Поежившись, лавочник разжал ладонь и внимательно посмотрел на лежавший на ней предмет. Это был округлый медальон с неровными краями, покрытый толстым слоем зеленоватой грязи — так же как и прикрепленная к нему цепочка. В мозгу Жана мелькнула внезапная догадка. Трясущейся рукой он положил медальон на правую ладонь. Догадка оказалась верной: кровавые отметины на руке полностью совпали с краями медальона. Подобные следы могли остаться в том случае, если бы Жан сжимал этот предмет с такой силой, что он впился в его ладонь…

И тут Жан все вспомнил. Всплывшая в его сознании картина так потрясла его, что на мгновение у него даже перехватило дыхание, и он открыл рот, пытаясь набрать в легкие воздуха. К горлу подступила тошнота, и Жан снова ощутил во рту вкус гнилой воды. Ему стало дурно, и он резким движением отбросил от себя предмет. Тот ударился об пол, и зеленоватая грязь частично отскочила от его поверхности, обнажив металл. Гару был ужасно напуган. Он неподвижно сидел на стуле, со страхом глядя на загадочный медальон. Ему было страшно даже пошевелиться, но еще страшнее было оставить эту странную вещь в своем доме. Собрав все свое мужество, Жан сумел встать и одеться. Одежда все еще была мокрой и пахла тиной. Одеваясь, он не сводил глаз с медальона, лежавшего на полу в том самом месте, куда он его отбросил.

Схватив кочергу, Жан опасливо подцепил ею медальон за цепочку. Затем он взял маленький полотняный мешочек, в котором хранил хлеб, и осторожно опустил в него свою злополучную находку, стараясь ни в коем случае не касаться ее руками.

1502, Флоренция

Стремление Леонардо к знанию во всех его аспектах выходило далеко за рамки простой любознательности, и эта страсть сопровождала его всю жизнь, несмотря ни на что. В эпоху Возрождения контроль церкви над сферой знания слегка ослабел, однако до полной независимости было далеко, и свободный полет мысли повсюду натыкался на ограничения. Любая мысль, выходившая за установленные рамки, могла быть объявлена ересью или богохульством: инквизиция не дремала, пресекая любое инакомыслие, угрожавшее официальной доктрине. Мыслителю и ученому до костра был всего один шаг — шаг за тонкую грань, отделявшую ортодоксальную догматическую религию от подрывавших ее авторитет воззрений.

Однако страсть Леонардо к познанию была столь сильна, что он не останавливался ни перед чем в своем стремлении понять окружающий мир, раскрыть его бесконечные тайны. Именно запретное, тайное знание вызывало у него наибольший интерес — так же как и у многих других людей той эпохи.

Среди эзотерических наук особое место занимала алхимия, очень неоднозначно воспринимавшаяся современниками Леонардо: одни относились к ней с недоверием и опаской, считая ее колдовством или шарлатанством, другие же, наоборот, превозносили, веря в ее безграничные возможности.

Впервые Леонардо близко познакомился с алхимиками в Милане, где он находился на службе у герцога Лодовико Моро — сына Франческо Сфорца, правившего герцогством Миланским с 1450 года. В Милане того времени — могущественном и процветающем городе — работали многие художники, архитекторы, поэты и ученые. Именно там да Винчи познакомился со старым алхимиком — маленьким невзрачным человечком, обладавшим удивительной внутренней силой, поразившей Леонардо. Имя его было Амброджио де Варезе, но он просил называть себя «Великим тауматургом». Варезе находился на службе у Моро в качестве врача и астролога. Многие утверждали, будто ему уже более двухсот лет и что он действительно способен творить чудеса.

Как выяснил Леонардо, Амброджио был евреем. Он принял христианство вместе со своей семьей и получил фамилию Варезе от крестившего его епископа Палермо Джакомо де Варезе, настоящее же его имя навсегда осталось тайной. Амброджио объездил всю Италию, большую часть Европы, Северную Африку и страны Востока, владел десятками языков и имел обширнейшие познания во всех областях знания. В Милане Варезе с группой учеников основал общество, члены которого занимались алхимией и экзотической восточной гимнастикой. Общество было хорошо известно, однако все происходившее внутри его хранилось в глубокой тайне.

Члены этого общества, называвшие себя братьями, приобрели славу аскетов — высоконравственных, умеренных и справедливых, ищущих мудрости и гармонии — как телесной, так и духовной. Их главной целью было достижение духовного совершенства, а не открытие философского камня или чудесного эликсира долголетия. Превращение человека в высшее существо, способное восторжествовать над материей, они связывали не с продлением жизни, а с нравственным совершенствованием и очищением души.

Эмблемой этого общества было яйцо — символ энергии и жизни, а свое учение и философию они называли Великим знанием. Все братья придерживались строго регламентированного образа жизни, полного ритуалов со сложной аллегорической символикой. Члены общества пользовались особым оккультным письмом — так называемым фиванским алфавитом (алфавитом Гонория из Фив). Двенадцать алхимических операций имели для них духовное значение и воспринимались как символическое средство достижения внутреннего совершенства. В соответствии с кодексом, основу которого составляли четыре главных положения, каждый из братьев был обязан: всецело посвятить себя самосовершенствованию и улучшению окружающего мира; являться на общий сбор общества в первое воскресенье каждого месяца; воспитать ученика; не выдавать тайн общества даже под страхом смерти.

Варезе сам завязал знакомство с Леонардо, когда тот приехал в Милан, чтобы поступить на службу к Моро. Алхимика интересовало удивительное мастерство художника, и Леонардо вскоре тоже заинтересовался алхимиком. Несхожесть в характере и убеждениях не помешала им найти общий язык в интеллектуальном общении. Оба они были выдающимися людьми, и хотя многое не понимали и не принимали друг в друге, их общение, несомненно, чрезвычайно обогатило обоих.

Идея о получении изображений посредством воздействия света на определенные химические соединения пришла к Леонардо именно благодаря Варезе. Явление, лежащее в основе этого процесса, было впервые описано арабским врачом по имени Абу Муса аль-Суфи, который, по словам Варезе, был величайшим алхимиком всех времен. Используя в своих исследованиях классический набор алхимиков — золото, ртуть, мышьяк, серу, соли и кислоты, — Абу Муса открыл множество химически активных веществ, неизвестных ранее. Так, например, он обнаружил, что некоторые соли серебра имеют свойство темнеть на свету, однако практического применения этому интересному открытию арабский ученый не нашел.

Леонардо был первым, кто попытался использовать это явление для получения изображений. С этой целью он проводил эксперименты, помещая в камеру-обскуру пергамент, покрытый солями серебра. Результаты некоторых опытов были вполне удовлетворительными, однако существовала проблема, которую Леонардо никак не мог разрешить: изображения, получаемые таким образом, были слишком нечеткими. В течение нескольких месяцев, вопреки чрезвычайному непостоянству своей гениальной натуры, да Винчи работал над улучшением качества изображения. Он перепробовал множество разных способов, но добиться положительного результата так и не смог. Покинув Милан спустя некоторое время, Леонардо забыл об этих опытах, вызывавших у него такой интерес и в то же время ставивших его в тупик.

Новый заказ, полученный от Борджиа, заставил художника глубоко задуматься, и вот после длительных размышлений в его сознании стала вырисовываться идея того, как можно было осуществить, казалось бы, неосуществимое. Этот замысел был еще совсем смутным и расплывчатым, как изображение в камере-обскуре, однако что-то говорило Леонардо, что он на верном пути.

Да Винчи уже давно занимался усовершенствованием оптических линз для одного из самых значительных своих изобретений — телескопа. Он не только разработал новые типы линз, но и усовершенствовал методы их изготовления и шлифовки. Именно в процессе работы над линзами Леонардо обнаружил, что они способны не только увеличивать или уменьшать наблюдаемый объект, но и корректировать искажения.

Итак, мысль заработала. Времени терять было нельзя. Уже истекла почти половина невообразимо короткого срока — четырех недель, отведенных ему Чезаре Борджиа для копирования плащаницы. Первым делом Леонардо решил испробовать все готовые отшлифованные линзы, имевшиеся в мастерской. Взяв в помощники Салаи, он принялся за дело. Некоторые из имевшихся линз были вставлены в трубки различных размеров, выкрашенные изнутри сажей для предотвращения бликов. Другие еще не были готовы к использованию и находились на различной стадии процесса изготовления.

Леонардо очень много занимался телескопом, поэтому им с Салаи удалось набрать более двух десятков готовых линз. Половину из них да Винчи забраковал из-за неподходящего размера или недостаточно высокого качества, а с оставшимися десятью начал проводить опыты, поочередно вставляя в отверстие камеры-обскуры, которой служила одна из внутренних комнат в его доме. В соседней комнате, прилегавшей к первой со стороны стены с отверстием, имелись огромные боковые окна. Несколько находившихся там сферических зеркал собирали свет в центральной точке, расположенной напротив отверстия в общей стене. Наверное, это была самая большая камера-обскура из когда-либо существовавших.

Для опытов Леонардо использовал покрытые йодидом серебра квадратные куски пергамента со стороной около пятидесяти сантиметров. Процесс происходил медленно, поскольку светочувствительность вещества была весьма невелика. Именно поэтому для создания максимальной освещенности использовались зеркала. По истечении времени, необходимого для появления на пергаменте отпечатка, его нужно было зафиксировать. Для этого пергамент подвергали воздействию паров ртути — излюбленного вещества алхимиков, которое они называли hydroargentum, то есть «жидкое серебро». И наконец для предотвращения дальнейшего изменения изображения под воздействием света пергамент промывали концентрированным раствором поваренной соли, это останавливало процесс потемнения. Затем оставалось лишь промыть лист в чистой воде, чтобы увидеть конечный результат — позитивное изображение, состоящее из коричневых пятен различной светлости и интенсивности.

Итак, отобрав десять подходящих линз, Леонардо велел Салаи приготовить пергамент и приступил к опытам, используя в качестве объекта уменьшенную модель конной статуи Франческо Сфорца. Установив первую линзу в отверстие гигантской камеры-обскуры, да Винчи выждал время, необходимое для получения отпечатка, после чего повторил ту же операцию с другой линзой и новым куском пергамента. Таким образом были испробованы все линзы.

Леонардо с нетерпением ждал результатов, однако по мере того, как на листах пергамента появлялись изображения, его воодушевление сменялось огорчением и досадой. Лишь с одной линзой удалось получить достаточно узнаваемое изображение, но в целом нельзя было сказать, что новый метод был многим лучше, чем прежний, при котором отпечатки делались вообще без использования линз. Однако художник не позволил отчаянию и унынию завладеть собой и решил, тщательно проанализировав каждый пергамент, подумать над причиной неудач.

В первую очередь он обратил внимание на то, что отпечатки на разных листах не совпадали. На тех из них, где изображение получилось не полностью, в центре был большой белый круг. Там же, где изображение отпечаталось целиком, оно представляло собой размытые пятна, похожие по форме, но отличающиеся размерами на разных пергаментах.

Леонардо не боялся ошибаться, и в этом была его сила. Он спокойно признал, что на этот раз расчет его оказался неверным. Однако плохо было то, что он не мог понять почему.

1888, Париж

— Иду, иду, имейте терпение!

Священник церкви Сен-Жермен с досадой недоумевал, кого принесла нелегкая в такой час. Он уже спал, и его разбудил сильный стук во входную дверь.

— Перестаньте ломиться! Слышите? — крикнул священник безо всякой надежды, что его слова возымеют какое-то действие.

Он прошел от ризницы до центрального нефа церкви, опустился на колени перед алтарем и осенил себя крестным знамением. Поднявшись, священник поспешил к выходу, держа в руке светильник. Его торопливые шаги разносились эхом по всей церкви. Когда он приблизился к двери, стук наконец прекратился.

— Кто там? Что вам нужно в такое время? — спросил священник, не открывая дверь. — Или за вами гонятся бесы? — добавил он саркастически.

Ответ донесся словно издалека, приглушенный толстой деревянной дверью. Священник с трудом разобрал слова человека, стоявшего по другую сторону. «Не послышалось ли мне?» — подумал он и, отодвинув многочисленные засовы, приоткрыл дверь. Через узкую щель священник увидел перед собой невысокого коренастого мужчину с грубым шрамом на правой щеке. Судя по внешнему виду и одежде, это был простой горожанин. Он был бледен как полотно, и глаза его лихорадочно блестели. В руке незнакомец держал какой-то мешок, со страхом поглядывая на него и отстраняя как можно дальше от себя.

— Скажите же мне наконец: кто вы?

— Простите, что потревожил вас, месье кюре. Я Жан Гару, держу рыбную лавку неподалеку от набережной. А живу я…

— Не нужно рассказывать мне, где и как вы живете, — прервал его священник, нетерпеливо подняв руку. — Скажите лучше, что у вас в мешке — ведь вы с этим пришли ко мне?

— Это б-б-было в реке, месье кюре. П-п-похоже, оно обладает какой-то дьявольской силой, — сказал Гару, заикаясь, со страхом в голосе.

— В самом деле? Вы нашли это в реке? А может быть, на дне пивного бочонка, месье Гару? — спросил священник, начиная терять терпение.

— Ради Бога, поверьте мне. Клянусь вам, я не пил сегодня ни капли. Я честный человек. Я упал в реку и нашел там вот это.

Жан не понимал, почему священник не хотел ему помочь. Он был уверен, что в найденном им предмете таилась какая-то зловещая сила, и справиться с ней мог только служитель Бога. Именно поэтому Жан отважился покинуть свой дом посреди ночи и отправился в ближайшую церковь Сен-Жермен.

— Умоляю вас, месье кюре… — сказал он, всхлипнув.

Священник внимательно посмотрел на своего ночного гостя, ничего не говоря и, казалось, раздумывая над его словами. В конце концов он распахнул дверь и посторонился:

— Что ж, проходите.

Жан вошел в церковь, и священник провел его к алтарю, где вновь опустился на колени и перекрестился. Жан сделал то же самое, после чего последовал за священником через боковую дверь в его комнаты. Они пришли в маленькую кухню, и священник, предложив Жану сесть, стал разжигать огонь в очаге. Гару молча повиновался. Свой мешочек он положил на пол подальше от себя, но в то же время не сводил с него глаз.

— Выпейте вот это, месье Гару, — сказал священник, протягивая ему большую дымящуюся чашку. — Это куриный бульон, приготовленный моей экономкой. Он вам поможет.

— Спасибо, месье кюре.

— А теперь расскажите мне, пожалуйста, все по порядку.

Жан глубоко вздохнул и поведал священнику все, что случилось с ним этим вечером — начиная с того момента, когда он вышел из своей лавки, чтобы отправиться домой. Пока Жан рассказывал, священник внимательно наблюдал за ним то с любопытством, то с недоверием. Многое в этом рассказе заставляло священника сомневаться — особенно уверения Жана, будто что-то держало его за ногу до тех пор, пока он не схватил тот странный предмет. Несколько раз Гару замолкал, боясь сообщить очередную ужасающую подробность, и священнику приходилось настаивать, чтобы он продолжал свой рассказ. Выслушав всю историю, кюре некоторое время молчал, а Жан тем временем допивал свой бульон.

Священник не знал, что и думать. Казалось, этот человек говорит правду — зачем ему лгать? Однако в его рассказе было слишком много неправдоподобного: свет в реке среди кромешной тьмы, предмет, обладающий сверхъестественной силой… Во все это трудно было поверить. Вполне возможно, перед ним просто сумасшедший. Священник с прискорбием подумал, что несколько веков назад человек, рассказавший подобную историю, был бы обвинен в связи с нечистой силой и приговорен судом инквизиции к сожжению на костре. В те времена церковь была скора на расправу со своими возможными противниками.

— Вы можете показать мне свою находку? — спросил наконец священник.

Жан со страхом посмотрел на него. Было несомненно, что тот таинственный предмет внушал ему настоящий ужас.

— Оно там, внутри, — наконец смог выговорить Жан, указав кивком на мешок. — Возьмите его, пожалуйста, и делайте с ним, что считаете нужным. А я уж лучше не буду больше его трогать.

— Хорошо, — сказал кюре, взяв мешок и положив его в шкаф рядом с очагом. — Идите с Богом и будьте спокойны, я с этим разберусь.

Священник заметил, с каким облегчением вздохнул Жан, услышав эти слова. На его измученном лице на мгновение даже появилось подобие улыбки.

— Не знаю, как вас благодарить, месье кюре… — заговорил он с искренними слезами в голосе.

— О, оставьте, месье Гару, не стоит благодарности. Возвращайтесь домой, ложитесь спать и постарайтесь забыть обо всем этом.

Священник проводил своего гостя к выходу. Когда они снова подошли к алтарю, Жан встал на колени и долго молился, окутанный тусклым желтоватым светом церковных свечей. Несомненно, он благодарил Всевышнего за его безграничную доброту. Священник с удивлением поймал себя на мысли, что ему не терпится поскорее распрощаться с этим человеком, чтобы вернуться на кухню и хорошенько рассмотреть его таинственную находку. Однако лавочник все молился, и кюре терпеливо ждал, уважая силу его веры. Когда Гару поднялся с колен, на глазах его блестели слезы. Еще раз поблагодарив священника за помощь, он попрощался и вышел из церкви.

Кюре проводил Жана взглядом, пока тот не скрылся за углом, а потом запер тяжелую входную дверь и направился к себе. Когда он вошел на кухню, огонь уже почти погас, и там было холодно и темно. Оставался освещенным лишь небольшой участок возле очага, откуда доносилось слабое потрескивание. Мешочек лежал на прежнем месте, но видна была лишь та его часть, которая находилась ближе к очагу. Все остальное окутывал мрак. Священник подбросил в очаг несколько поленьев, чтобы огонь разгорелся, и, решив, что этого освещения будет вполне достаточно, не стал зажигать лампу. Усевшись на массивный деревянный стул, он положил мешочек себе на колени.

«Что ж, посмотрим, что там внутри…» Кюре засунул руку в мешок и пошарил в нем, пока пальцы его не наткнулись на что-то влажное и шероховатое. Как ни странно, прикосновение к этому предмету не вызвало неприятных ощущений. Напротив, по всей руке — от кончиков пальцев и до плеча — пробежала какая-то странная, но приятная дрожь. Священник повел плечами, чтобы избавиться от этого ощущения, и сказал себе, что это не более чем плод его воображения: вероятно, суеверный торговец рыбой заразил его своими нелепыми выдумками.

Вынув предмет из мешочка, священник поднес его к очагу, чтобы получше рассмотреть. Это был медальон, покрытый, как и говорил Жан, каким-то зеленоватым налетом — очевидно, смешанные с грязью водоросли, прилипшие к нему за то время, пока он находился в реке. На том небольшом участке, где грязь отскочила, был виден металл, однако все равно невозможно было поверить, что его блеск из-под воды был настолько силен, что привлек к себе внимание Гару. Это было совершенно невероятно. Священник положил медальон на каменный пол и стал осторожно постукивать по нему кочергой, чтобы сбить инородный верхний слой. Постепенно зеленоватый налет начал отставать, открывая металлическую поверхность. Очистив находку лавочника от основной грязи, кюре с удовлетворением улыбнулся и снова взял ее в руки, чтобы внимательно рассмотреть. Медальон был серый и довольно тяжелый для своего небольшого размера, из чего можно было заключить, что сделан он, очевидно, из свинца. Прикрепленная к нему цепочка была разорвана, словно медальон был сорван с чьей-то шеи. Одна ее сторона была безупречно отполирована, а на другой имелись какие-то шероховатости.

Что именно это было, священник смог разглядеть, лишь промыв медальон в воде. То, что он увидел, привело его в такое смятение, что он рухнул на стул, не в силах совладать с собой. Отерев диск рукавом собственной сутаны, кюре еще раз поднес его к глазам, чтобы удостовериться, действительно ли там было то, что привиделось ему в первый раз. На свинцовой поверхности вырисовывалось то самое изображение.

— Боже мой, — прошептал он, потрясенный.

1502, Флоренция

Леонардо провел ужасную ночь. Его мучили кошмары и преследовали чудовищные фантасмагорические видения. Уродливые гротескные существа мелькали в его сне одно за другим и с жалобным воем исчезали в черной пугающей бездне. Слышался бой часов, бесстрастно отсчитывавших время.

Над всем этим хаосом возвышалась фигура Чезаре Борджиа, дьявольским смехом провожавшего падавших в бездну людей. Его раскатистый хохот временами превращался в устрашающий крик, доносившийся словно откуда-то издалека. Но Леонардо не чувствовал страха. Он видел, что за яростью Борджиа скрывалось бессилие: это был смертельно раненный зверь, рычащий и беснующийся, но уже неспособный выстоять в схватке.

В воспаленном мозгу Леонардо рождались зловещие фантастические картины, где царствовали какие-то темные силы. Казалось, этим ужасным видениям, сменявшим друг друга с головокружительной быстротой, не будет конца, но вдруг все вокруг залил свет, и в этом сиянии Леонардо увидел призрачный образ, походивший на один из его многочисленных эскизов конного памятника Франческо Сфорца. Он находился по обе стороны большой, излучавшей свет линзы. Леонардо вздрогнул от внезапно пронзившей его мозг мысли и проснулся.

Он лежал неподвижно, весь в поту, с широко раскрытыми глазами и исступленно бьющимся сердцем, еще не совсем вернувшись к реальности из фантастического мира снов. Озарение пришло мгновенно, хотя этому предшествовала напряженная умственная работа, не прекращавшаяся даже во сне. Мгновенная вспышка, осветившая сознание Леонардо, в одну секунду ясно показала ему, в чем же состояла ошибка: дело было в расстоянии, на котором он размещал объект и чувствительную пластину по обе стороны от вставленной в отверстие камеры-обскуры линзы. Именно из-за неправильно рассчитанного расстояния изображения получались диспропорциональными и расплывчатыми.

Вдохновленный этой догадкой, художник с необычайной живостью подскочил с постели, как юноша, спешащий на тайное свидание со своей возлюбленной. Была еще глубокая ночь. Леонардо сжал голову руками, недоумевая, как он сразу не догадался, в чем была причина неудачи его опытов с линзами. Однако в то же время он был очень доволен собой. В очередной раз он доказал себе, что для его ума не существовало непреодолимых препятствий.

Когда на следующее утро Салаи проснулся, учитель уже несколько часов занимался расчетами и чертежами для изготовления сферической линзы, которая позволила бы получить изображение того же размера, что и предмет. Для этого он измерил расстояние между отверстием и противоположной стеной в камере-обскуре, а в смежной комнате сделал на полу метку, отмерив отрезок приблизительно такой же длины.

Чтобы проверить свои теоретические расчеты, Леонардо поручил Салаи и еще двум своим ученикам — Чезаре де Сесто и Зороастро, ничего не знавшим о его новом заказе, — как можно скорее изготовить линзу по его чертежу. В том случае, если результаты опытов на этот раз окажутся удовлетворительными, художник собирался купить кусок венецианского стекла высшего качества и сделать из него линзу, тщательно отшлифовав ее. Кроме того, нужно было с максимальной точностью отмерить расстояние, на котором следовало поместить плащаницу перед отверстием камеры-обскуры.

Также существовала еще одна проблема, требовавшая обязательного решения: раму с полотном, покрытым йодидом серебра, и раму с плащаницей нужно было расположить строго параллельно друг другу и перпендикулярно оси, проходящей через центр линзы и середину обоих полотен. Добиться этого было непросто, но Леонардо понимал, что если эти условия не будут соблюдены, то изображение на копии получится смещенным или искаженным, уменьшенным или увеличенным, как при рассмотрении в определенной перспективе.

Когда новая линза была готова, Леонардо тщательно закрепил ее в отверстии и поместил пластину, покрытую светочувствительным веществом, в камеру-обскуру. Потекли напряженные минуты ожидания. Все ученики, за исключением Салаи, были удивлены волнением мастера, хотя его эмоциональность и эксцентричность, обычно скрываемые от посторонних под маской элегантной учтивости, были им хорошо известны.

На этот раз опыт прошел удачно. Догадка Леонардо оказалась верной: с новой линзой, изготовленной по его чертежу, изображение получилось гораздо более четким, чем во всех предыдущих опытах. Расстояние от линзы также было рассчитано правильно, поскольку разница в размерах отпечатка и оригинала была практически незаметна.

Убедившись в правильности своих расчетов, Леонардо решил больше не терять времени и, вручив Салаи целых сто золотых дукатов, отправил его в Венецию с наказом купить стекло наивысшего качества. За время отсутствия ученика он планировал сконструировать рамы для плащаницы и изготовленного в мастерской Шевола полотна, а также найти способ, с помощью которого можно было бы с максимальной точностью выверить их расположение друг относительно друга и оси линзы.

Венецианское стекло считалось лучшим во всей Европе как по своему качеству, так и по художественной отделке. Как бы то ни было, отправляя Салаи в Венецию, Леонардо счел необходимым дать ему четкие указания относительно того, каким образом должно было быть изготовлено нужное ему стекло. Во-первых, при его варке следовало использовать черную магнезию, способствующую осветлению стекла, и мышьяк, препятствующий образованию пузырьков, а во-вторых, стекло необходимо было подвергнуть двойной варке для повышения его однородности. Только из такого стекла можно было изготовить действительно качественную линзу.

По расчету Леонардо, Салаи должен был затратить на поездку в Венецию по меньшей мере три дня: один день — на дорогу, другой — на то, чтобы заказать стекло и дождаться его изготовления, и третий — на возвращение во Флоренцию. Это время Леонардо собирался использовать на то, чтобы спроектировать и соорудить рамы и приспособления для их установки.

В первую очередь он изготовил раму для плащаницы, соединив толстые дубовые рейки перпендикулярно друг другу, после чего с помощью тонких гвоздей и клея собственного изобретения закрепил с внутренней стороны рамы деревянные планки, проходившие продольно и поперечно. Чтобы изготовленная таким образом решетка получилась плоской, да Винчи предварительно сделал в планках, предназначенных для поперечного закрепления, прямоугольные выемки — в тех местах, где они должны были пересекаться с поперечными планками. Всю поверхность решетки он обработал рубанком и тщательно отшлифовал — так, чтобы на ней не осталось никаких шероховатостей. В завершение Леонардо покрыл решетку специальным смолистым составом, который, высыхая, затвердевал, придавая поверхности безупречную гладкость (это же средство художник использовал для стенных росписей, поскольку не любил работать в традиционной технике фрески).

К внешней стороне верхней рейки Леонардо приделал длинную железную пластину, выступавшую с каждого края на несколько сантиметров. По краям пластины были сделаны отверстия, в которые предстояло продеть веревку для подвешивания всей конструкции к потолку.

Леонардо уже давно начал изучать явление гравитации, и, хотя ему не удалось докопаться до его глубинной природы, свойства тяготения были ему хорошо известны. На протяжении всей своей жизни художник периодически возвращался к опытам по изучению земного притяжения. Он установил, что траектория падения любого тела проходит по кратчайшему отрезку — вертикали, направленной к центру Земли, то есть воображаемой линии, соединяющей зенит и надир. Однако это было справедливо только для тех случаев, когда на тело не действовали никакие внешние силы (например, начальный импульс, задаваемый снаряду при выстреле из орудия).

Друг Леонардо — Паоло дель Поццо Тосканелли — знаменитый создатель карты, вдохновившей Христофора Колумба, был убежден в том, что сила гравитации являла собой противодействие между небесами и преисподней: все материальное, несущее на себе печать греха (и в том числе человек), тяготело к подземному миру мрака.

* * *

Стена в камере-обскуре, находящаяся напротив отверстия с линзой, также должна была быть идеально ровной, поскольку к ней предстояло прислонить раму с полотном, предназначенным для копии. Чтобы добиться этого, Леонардо покрыл стену новым слоем штукатурки, устранив все неровности. Затем требовалось измерить расстояние между стеной с отверстием и противоположной ей стеной внутри камеры-обскуры. Чтобы получить точный результат, нужно было соединить обе стены перпендикуляром. Для этого Леонардо положил на пол камеры-обскуры длинную прямую палку, закрепил один ее конец у стены с отверстием и описал палкой дугу, пока другой ее конец не уперся в стену. После этого он понемногу укорачивал палку до тех пор, пока она не стала свободно проходить мимо стены, касаясь ее лишь в одной точке. Затем такое же расстояние нужно было отмерить в смежной комнате, отложив от стены с отверстием перпендикулярный отрезок, равный длине палки. В этом случае Леонардо поступил следующим образом: закрепляя палку в разных местах у стены, он описывал на полу дугу, отмечая ее с помощью мела. Повторив эту операцию десять раз и соединив точки пересечения описанных дуг, он получил прямую линию, параллельную стене с отверстием.

Перед этой линией, проведенной мелом, он установил деревянную опору из толстого бруса, высота которого в горизонтальном положении составляла более пяди, а длина была больше, чем ширина каркаса для крепления плащаницы. Уменьшив высоту бруса по краям, Леонардо прибил его в этих местах к полу, после чего провел линию, соответствующую будущей оси линзы, и пометил ее на брусе. Приняв эту отметку за центр, Леонардо с помощью веревки отмерил в обе стороны отрезки, конечные точки которых соответствовали отверстиям в металлической пластине, закрепленной в верхней части каркаса. Теперь, чтобы подвесить его, требовалось обозначить на потолке две точки, отвесная линия из которых проходила бы строго через две соответствующие метки на брусе. Это легко удалось осуществить с помощью свинцового отвеса: методом проб Леонардо нашел две такие точки, из которых отвес указывал четко на сделанные внизу отметки.

Требовалось также устранить еще одну проблему: было очевидно, что подвешенный к потолку каркас окажется слегка наклоненным вперед, так как передняя его часть с закрепленной на ней плащаницей будет перевешивать заднюю. Чтобы этого избежать, Леонардо прикрепил внизу с обратной стороны каркаса несколько небольших грузов, которые должны были компенсировать вес полотна. Теперь, чтобы установить плащаницу в нужном положении, оставалось лишь подвесить к потолку каркас с закрепленным на нем полотном таким образом, чтобы нижняя рейка рамы касалась всей своей поверхностью прибитого к полу бруса.

Но это было еще не все: требовалось рассчитать и наметить место для линзы на противоположной стене. В предыдущих опытах всегда использовалось одно и то же отверстие, а расположение объектов регулировалось относительно его центра или оси линзы, если она присутствовала. Однако конструкцию, подготовленную для закрепления плащаницы, невозможно было перемещать, поэтому следовало заделать прежнее отверстие и пробить новое, центр которого лежал бы на одном перпендикуляре с центром уже установленного каркаса (точкой пересечения его диагоналей). Чтобы перенести эту точку на противоположную стену, Леонардо использовал большой деревянный угольник, длина которого соответствовала расстоянию между стеной и линией, на которой располагался каркас.

По сравнению со всеми подготовительными операциями непосредственно сам процесс получения изображения казался довольно простым: нужно было лишь пропитать новое полотно йодидом серебра и, поместив его в камеру-обскуру, ждать появления отпечатка. Чтобы контролировать этот процесс, следовало периодически проверять степень потемнения полотна, что было также несложно: поскольку йодид серебра медленно реагировал на солнечный свет, в камеру-обскуру можно было заходить, не рискуя испортить изображение попадающим извне освещением.

1888, Париж

Священник еще раз рассмотрел медальон при свете очага. То, что он принял сначала просто за шероховатости, в действительности оказалось гравировкой: внизу по бокам располагались два неизвестных ему герба, а наверху — изображение человеческой фигуры спереди и сзади. Именно этот образ и явился причиной волнения священника. Без сомнений, это было изображение одной из самых почитаемых христианских реликвий — святой плащаницы Христовой — полотна, в которое Сын Божий был завернут после смерти на кресте.

В голове священника поднялся настоящий вихрь вопросов, не имевших ответа. Откуда взялся этот медальон? Как он оказался в реке? Кому принадлежали гербы, изображенные внизу по бокам плащаницы? Священник не имел достаточных знаний для того, чтобы разгадать тайну этого медальона, но он знал человека, который, вероятно, смог бы это сделать. Его звали Жиль Боссюэ. Они познакомились много лет назад, когда оба учились в Сорбонне: Жиль — на факультете естественных и точных наук, а сам он — на теологическом. После окончания университета они продолжали часто видеться, поскольку Боссюэ остался преподавать в альма-матер, находившейся неподалеку от церкви Сен-Жермен. Жиль был убежденным атеистом — таким непреклонным, каких священнику мало доводилось видеть за свою жизнь, но, несмотря ни на что, их связывала крепкая дружба.

После некоторых размышлений кюре в конце концов решил отправиться спать, а утром отнести медальон своему другу. Однако, взволнованный своим открытием, он почти всю ночь провел без сна, мучаясь многочисленными вопросами. Когда священник наконец уснул, ему приснился странный сон. Он увидел смуглого мужчину в причудливых шелковых одеждах, который приветливо улыбался другому человеку, медленно приближавшемуся к нему в развевавшемся на ветру белом хитоне. Фигура второго человека была какой-то призрачной и расплывчатой, и лица его невозможно было разглядеть.

Когда взошло солнце, священник уже не спал. Торопливо облачившись в ризу, он направился в церковь, чтобы отслужить утреннюю мессу. Поскорее исполнив свои обязанности, он уже в сутане зашел на кухню, где готовила завтрак мадам дю Шамп, его экономка.

— Доброе утро, месье кюре! Как вам сегодня спалось? Вы что-то неважно выглядите, — сказала она с материнской заботой в голосе. — Садитесь позавтракайте, подкрепите свои силы.

Мадам дю Шамп была его экономкой вот уже десять лет, с тех пор как он стал священником этой церкви. Она была прекрасной кухаркой и сердечной женщиной, заботившейся о нем, как о сыне, которого у нее никогда не было.

— Доброе утро, мадам дю Шамп! К сожалению, сейчас я не успею позавтракать — мне нужно нанести срочный визит.

Экономка строго взглянула на священника, отказываясь понимать, по какой причине можно было отказаться от завтрака: она никогда не могла допустить, чтобы кюре остался голодным.

— Не огорчайтесь, я съем свой завтрак, как только вернусь, — попытался успокоить священник обескураженную женщину и, не дав ей времени ответить, надел шапочку и поспешно удалился, чувствуя себя несколько виноватым.

Как только он вышел на улицу, яркий солнечный свет ослепил его. Утро было превосходное. Священник сунул руку в карман и, убедившись, что мешочек с медальоном на месте, решительно зашагал вперед по бульвару. Идти было недалеко. Пройдя по улице Эколь, кюре оказался перед фасадом Сорбонны.

Он провел в этом здании много времени, но оно по-прежнему не переставало его зачаровывать. Священник в который раз окинул восхищенным взглядом знакомые арки и два ряда окон над ними. Фасад Сорбонны был величествен, несмотря на свою простоту. Пройдя под аркой, кюре оказался в вестибюле — огромном зале со сводчатым потолком, с которого свисали чугунные фонари. На другом конце вестибюля находилась большая парадная лестница, ведшая в амфитеатр и актовый зал. Каменные Архимед и Гомер невозмутимо наблюдали за всеми входящими в здание, словно охраняя его.

Священник направился к галерее Жерсон, соединявшей естественнонаучный и гуманитарный факультеты. Быстрым шагом он прошел по ней по направлению к комнатам ректората, где находился кабинет его друга Боссюэ. Прежде чем войти, кюре осторожно постучал в дверь.

— Сейчас я подойду. Если хотите, можете присесть, — раздался голос Жиля из маленькой смежной комнаты, которую он называл своей святая святых. Там Боссюэ хранил наиболее ценные вещи: древние документы и рукописи, редкие археологические находки и даже — к великому ужасу священника — несколько голов миссионеров, отрезанных и мумифицированных дикими южноамериканскими индейцами.

Дожидаясь, пока Жиль закончит свою работу и выйдет к нему, священник оглядывал кабинет. В нем все было по-прежнему. Интерьер отличался скромной элегантностью, столь характерной для всего факультета естественных и точных наук и резко контрастировавшей с помпезностью гуманитарного. В кабинете было одно большое окно, выходившее на улицу Эколь, вдоль остальных трех стен стояли дубовые стеллажи с книгами, расставленными, очевидно, как попало, безо всякой системы. Массивный дубовый стол, слишком большой для такого кабинета, стоял в центре у окна и был весь завален бумагами.

— А, это ты, Жак, здравствуй, — удивленно сказал Боссюэ, выйдя наконец из соседней комнаты. — А я думал, это опять тот несносный архитектор. Если бы я знал, что это ты, я бы не заставил тебя ждать. Надеюсь, ты на меня не в обиде?

Жиль, конечно же, имел в виду Анатоля Бодо — одного из архитекторов, занимавшихся строительством новых зданий университета. Жак не знал, почему Боссюэ недолюбливал этого архитектора, но подозревал, что это было вызвано чрезвычайным несходством их взглядов. Бодо был слишком консервативен и ненавидел любые новшества. Он даже бросил вызов самому Александру Гюставу Эйфелю, поспорив на круглую сумму, что спроектированная тем грандиозная башня, строившаяся для Всемирной выставки, не будет держаться без бетона.

— Что ты, какая обида! — сказал священник, махнув рукой. — А знаешь, почему я сегодня здесь? У меня есть для тебя подарок.

— В самом деле? И что же это?

— Сам не знаю, дружище. Потому и принес тебе.

Жиль взглянул на него с заинтересованным нетерпением ребенка, рассчитывающего получить конфету. Натура у него была страстная, жадная до познания, и священник часто думал, что, если бы в сердце Жиля было хоть немного веры, он был бы способен на любые свершения.

Развязав мешочек, полученный от лавочника, Жак с театральной торжественностью извлек из него медальон и вручил его Боссюэ. Тот внимательно, с необыкновенной почтительностью рассмотрел его, что очень тронуло священника.

— Где ты нашел это? — спросил наконец Боссюэ, оторвавшись от медальона.

— Боюсь, ты не поверишь мне, если я расскажу тебе эту историю, — со странной усмешкой ответил Жак.

Жиль пристально посмотрел в глаза своему другу и, убедившись, что тот не шутит, сказал:

— Что ж, в любом случае расскажи.

— Хорошо, как хочешь. Сегодня ночью этот медальон принес мне в церковь один лавочник, торговец рыбой. И вот что он мне рассказал. Он шел по набережной и вдруг увидел в реке сияние. Он стал всматриваться и потом неизвестным образом (он не помнит как) упал в воду. Тогда что-то схватило его за ногу, и он не мог освободиться до тех пор, пока не нашел вот это, — сказал священник, указав пальцем на медальон.

— Ну и ну, занятная сказка! — воскликнул Боссюэ, с трудом сдерживая смех. — Послушай, ведь неподалеку от твоей церкви находится больница-приют. Ты не думал, что этот человек — просто умалишенный, сбежавший оттуда? — прибавил он и, не выдержав, расхохотался.

— Я же говорил, что ты мне не поверишь, — спокойно произнес священник, когда его друг перестал смеяться.

— Извини, Жак, пожалуйста, извини, — сказал Жиль, изо всех сил стараясь не засмеяться снова.

— Хорошо. Ну, так что ты об этом думаешь?

Посерьезнев, Боссюэ повертел медальон в руках, осмотрел обе его стороны и долго разглядывал гравировку. Сосредоточенно нахмурившись, он достал из ящика письменного стола очки, надел их и поднес медальон к глазам, чтобы рассмотреть его еще лучше. Священник заметил, как по лицу Жиля скользнуло удивление, тотчас скрывшееся за обычным для него невозмутимым выражением.

— Скорее всего он сделан из свинца, но для полной уверенности это еще нужно проверить, — сказал Боссюэ, взвешивая медальон на ладони. — Эти символы по краям — древние геральдические гербы, вероятно, французские. Что же касается гравировки наверху, то, похоже, это изображение…

— Святой плащаницы, — закончил его фразу священник.

— Да, очевидно, — подтвердил Жиль и, усмехнувшись, добавил: — Я вижу, ты неспроста принес мне это в подарок. Кажется, мой добрый друг Жак сам очень интересуется этим медальоном. Или я ошибаюсь?

— Нет, ты не ошибаешься, — улыбнувшись, признался священник. — Скажу тебе честно, я очень заинтригован той невероятной историей, которую рассказал мне торговец рыбой, и…

— И что?

— Да нет, ничего, пустяки.

Священник хотел было рассказать, какие необъяснимые ощущения вызывал у него этот медальон, но передумал: Жиль был не тем человеком, который мог бы в такое поверить. Умолчал он и о своем странном сне.

— Хорошо. Я займусь этим медальоном, как только у меня появится хоть немного времени. Ты не представляешь, дружище, сколько на мне висит бессмысленной бумажной волокиты. Наш мир погряз в бюрократии.

— Спасибо, Жиль, что согласился взяться за это, — сказал священник, вставая.

— Не за что. Я сообщу тебе все, что мне удастся узнать.

Боссюэ проводил священника до дверей кабинета, и они попрощались, сердечно пожав друг другу руки. Жиль закрыл дверь и некоторое время стоял в задумчивости, прислушиваясь к удалявшемуся по коридору звуку шагов. Потом он уселся в кресло и принялся снова рассматривать медальон. Солнечный свет, проникавший в окно, делал его тусклую голубовато-серую поверхность слегка блестящей.

— Святая плащаница, — повторил Жиль с усмешкой, вспомнив слова священника.

Вдруг по его руке пробежали мурашки. «Статическое электричество, — тут же подумал он, — несомненно, статическое электричество. Несомненно… Хотя вообще-то свинец плохо проводит электрический ток. Любопытный случай», — сказал себе Жиль.

Покинув кабинет Боссюэ, священник направился к галерее Сорбонна, названной в честь основателя университета. Эта галерея вела во внутренний двор, по бокам которого располагались учебные корпуса, а на противоположном конце возвышалась церковь. Священник пересек двор, поднялся по каменным ступеням и, пройдя мимо огромных коринфских колонн, вошел в церковь.

Внутри было прохладно и тихо. Свет, проникавший через овальные окна наверху, оставлял на полу под куполом овальные пятна. В его лучах были видны висевшие в воздухе пылинки, казавшиеся блестящими мелкими крапинками. Все в церкви излучало мир и спокойствие. Священник свернул налево и направился в глубину нефа. Проходя мимо гробницы Ришелье, он едва взглянул на надгробную скульптуру, изображавшую кардинала с двумя скорбящими аллегорическими фигурами у ног и у изголовья. Священник, не замедляя шаг, прошел дальше и, приблизившись к алтарю, опустился на колени и стал молиться.

Когда Жак закончил свои молитвы, было уже около полудня. В этот час солнце, находившееся почти в зените, ярко освещало внутренний двор, и окружавшие его здания практически не отбрасывали тени. Священник подумал, что должен поторопиться: нужно вернуться домой, пока мадам дю Шамп не начала волноваться. Нельзя было опоздать к обеду. Жак уже почти пересек двор, как вдруг что-то заставило его поднять глаза. Наверху, у основания крыши, находились солнечные часы, а под ними была надпись — слова из Священного Писания, заключенные в позолоченную бронзовую рамку. «Sicut umbra dies nostri», — гласила она. Это означало: «Как тень дни наши на земле».

Прочитав эти слова, священник почувствовал, как по его телу, несмотря на жаркое утро, пробежал мороз.

1502, Флоренция

Салаи вернулся во Флоренцию через четыре дня после того, как отправился в Венецию за стеклом. По его словам, на обратном пути его застигла сильная буря, от которой он вынужден был несколько часов укрываться в ските, и потому задержался. Леонардо внимательно рассмотрел привезенное учеником стекло. На вид оно было самого высшего качества, но узнать это наверняка можно было лишь изготовив и отполировав лизну.

Рассмотрев стекло, Леонардо попросил Салаи вернуть ему оставшиеся деньги, но юноша стал уверять, что на покупку ушли все сто дукатов. Да и то, по его словам, ему долго пришлось торговаться с хозяином мастерской, чтобы он уступил стекло по такой цене — на самом деле стоило оно гораздо дороже. К тому же, клялся Салаи, чтобы восполнить недостаток денег, он отработал в стекольной мастерской целых полдня — и все из любви к своему учителю.

Юноша ожидал похвалы, но Леонардо молчал, конечно же, не поверив ни единому его слову: несомненно, и высокая стоимость стекла, и внезапно налетевшая буря были не более чем выдумками негодника. Леонардо был уверен, что Салаи, которого он всегда называл «воришкой, обманщиком, невежей и обжорой», истратил оставшиеся деньги (очевидно, немалые) на вино и развлечения с женщинами легкого поведения. Однако, несмотря ни на что, Леонардо любил своего ученика — несносного, неуправляемого, не имевшего художественного таланта, но необыкновенно красивого. Салаи понимал это и злоупотреблял расположением учителя, не испытывая ни малейшей признательности за его доброе отношение.

Леонардо был не способен наказать Салаи или хотя бы сурово его пристыдить: вместо этого он предпочел сразу же забыть наглую ложь своего любимого ученика и отогнать закравшуюся в сердце обиду. К тому же художник успокоил себя тем, что сейчас у него были дела поважнее: нужно было изготовить новую линзу и тщательнейшим образом ее обработать.

Да Винчи прекрасно владел технологией изготовления линз, давно занимаясь ее изучением и улучшением. Усовершенствованные им традиционные методы вырезания и шлифовки линз давали великолепные результаты. Выточив алмазным резцом из стекла линзу — словно скульптуру из глыбы мрамора, — ее нужно было тщательно отшлифовать абразивными инструментами, вплоть до самых мелкозернистых. Эта стадия обработки была решающей, поскольку при наличии изначальных внутренних дефектов линза могла растрескаться и стать непригодной.

Выточив из нового стекла диск, Леонардо обработал его железным напильником, чтобы устранить наиболее грубые неровности, а затем отшлифовал всю поверхность наждаком различной зернистости — начиная с крупной и заканчивая наиболее мелкой. Для самой деликатной завершающей полировки он использовал полировочную смолу с канифолью.

Никого из своих учеников, кроме Салаи, художник не посвятил в суть предстоящей ему работы. Этот заказ следовало держать в тайне — так было лучше для всех, в том числе и для самого Леонардо: Чезаре Борджиа был опасным человеком. Он не останавливался ни перед чем, и его преступления были одно гнуснее другого. Говорили даже, будто он состоял в кровосмесительной связи со своей собственной сестрой, красавицей Лукрецией, и папа Александр VI не порицал этого, поскольку сам использовал дочь для самых грязных дел — интриг, обманов, отравлений…

Молодой Борджиа, герцог Романьи и Валенсии, имевший сан кардинала и обладавший огромной властью, был человеком крайне неумеренным и противоречивым: честолюбие и алчность его не знали предела; он был самоуверен и в то же время очень недоверчив и осторожен. Коварный интриган, искусный в светском обращении и жестокий в действии, Чезаре был особенно страшен тем, что поступки его невозможно было предугадать. Острый ум и огромная власть не сделали его щедрым и мудрым благодетелем-меценатом, а напротив, превратили в человека осторожного и подозрительного, который, будучи тонким психологом, мог искусно манипулировать людьми.

Временами Леонардо спрашивал себя, как он мог поступить на службу к ужасному Борджиа, но все же чем-то этот человек его зачаровывал. Чезаре не был тонким ценителем искусства — его интересовала лишь красота оружия и военной формы, — но страстность и необузданность его натуры завораживали художника. Внешне младший Борджиа был человеком совершенно противоположным Леонардо, однако между ними было намного больше внутреннего сходства, чем художник готов был допустить…