Книга: Смятение

Смятение

Моим братьям,

Робину и Колину Говардам

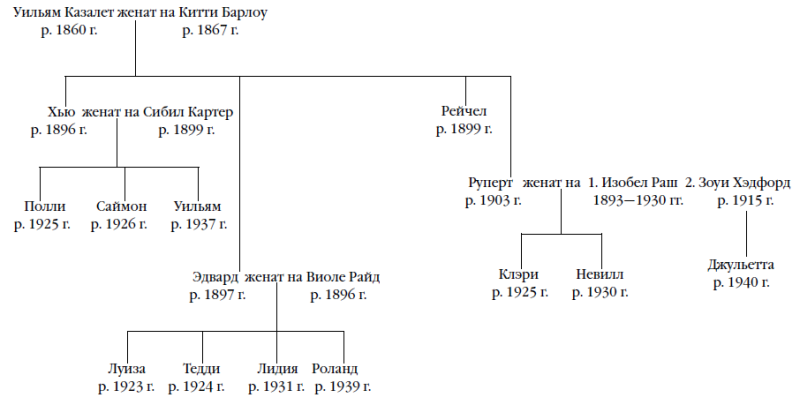

Генеалогическое древо семьи Казалет

Семья Казалет, ее родственники и домочадцы

Уильям Казалет (Бриг)

Китти (Дюши), его жена

Рейчел, их незамужняя дочь

Хью Казалет, старший сын

Сибил, его жена

Полли, Саймон, Уильям (Уиллс) – их дети

Эдвард Казалет, второй сын

Вилли, его жена

Луиза, Тедди, Лидия, Роланд – их дети

Руперт Казалет, третий сын

Зоуи (его вторая жена; первая, Изобел, скончалась родами Невилла)

Кларисса (Клэри), Невилл – дети Руперта и Изобел

Джульетта

Джессика Касл (сестра Вилли)

Раймонд, ее муж

Анджела, Кристофер, Нора, Джуди – их дети

Миссис Криппс (кухарка)

Эллен (няня)

Айлин (старшая горничная)

Дотти и Берта (горничные)

Эдди и Лиззи (помощницы на кухне)

Тонбридж (шофер)

Макалпайн (садовник)

Рен (конюх)

Предисловие к роману рассчитано на читателей, незнакомых с первой книгой «Хроники семьи Казалет» «Беззаботные годы» и со второй «Застывшее время».

Уильям и Китти Казалет, которых домочадцы называют Бриг и Дюши, пережидают войну в Суссексе, в поместье Хоум-Плейс. Бриг уже практически слеп и едва ли в силах выбираться в Лондон, чтобы контролировать дела в семейной лесозаготовительной компании. У супругов три сына – Хью, Эдвард и Руперт, а также незамужняя дочь Рейчел.

У старшего сына, Хью, женатого на Сибил, трое детей – Полли, Саймон и Уильям (Уиллс). Полли находится на домашнем обучении, Саймон ходит в школу, а Уиллсу четыре года. Уже несколько месяцев Сибил очень больна.

У Эдварда, который женат на Вилли, четверо детей. Луиза влюблена (в Майкла Хадли, успешного художника-портретиста, он старше и служит на флоте), и чувства для нее важнее, чем карьера актрисы. Тедди уходит служить в Королевские ВВС. Лидия учится на дому, а Роланд (Роли) еще младенец.

Руперт, третий сын, пропал без вести во Франции в 1940 году, еще во времена Дюнкерка. Он был женат на Изобел, от которой у него двое детей, – Клэри, обучающаяся дома вместе со своей кузиной Полли (они с Полли, однако, рвутся в Лондон, чтобы начать там взрослую жизнь), и Невилл, школьник. Изобел умерла при родах Невилла, и впоследствии Руперт женился на Зоуи, которая намного моложе его. Вскоре после того как муж пропал, Зоуи родила дочку, Джульетту, которую отец никогда не видел.

Рейчел живет для других, отчего ее близкой подруге Марго Сидни (Сид), обучающей в Лондоне игре на скрипке, зачастую приходится нелегко.

У жены Эдварда, Вилли, есть сестра, Джессика Касл, которая замужем за Раймондом. У них четверо детей. Анджела, старшая, живет в Лондоне и постоянно ввязывается в сомнительные любовные отношения. Кристофер слаб здоровьем и ныне живет в доме-фургоне с собакой. Он занят на ферме. Нора работает медсестрой, а Джуди все время проводит в школе. Каслы унаследовали кое-какие деньги и дом в графстве Суррей.

Мисс Миллимент очень старая семейная гувернантка: она воспитывала еще Вилли и Джессику, а теперь учит Клэри, Полли и Лидию.

Диана Макинтош – самое серьезное из увлечений Эдварда – становится вдовой. Она ждет ребенка. У Эдварда и у Хью есть дома в Лондоне, но в настоящее время для жилья пригоден только дом Хью на Лэдброк-Гроув.

«Застывшее время» завершается известием о том, что Руперт жив. А в это время японцы нападают на Перл-Харбор. Действие «Смятения» начинается в марте 1942 года, сразу после смерти Сибил.

Март 1942 года

Комната простояла взаперти всю неделю. Ситцевые жалюзи на окне, выходящем на юг, на палисадник, были опущены. Окрашенный в цвет пергамента свет пронизывал холодный застоявшийся воздух. Она подошла к окну, потянула за шнур: жалюзи с хлопаньем поползли вверх. В комнате посветлело – до морозной серости, что бледнее клубящегося тучами неба. Она задержалась у окна. Пучки нарциссов с дерзкой радостью вытягивались под араукарией в ожидании, когда мартовская погода вымочит их и сломает. Пройдя к двери, она заперла ее. Вмешательство – какое угодно – было бы невыносимо. Надо принести из чулана чемодан, потом освободить гардероб и ящики комода из розового дерева у туалетного столика. Подняв чемодан (самый большой, какой отыскать смогла), положила его на кровать. Ей всегда внушали: никогда не раскладывай чемоданы по кроватям, – но с этой простыни уже стащили и выглядела она до того уныло и пусто, что наставления, похоже, не имели значения.

Когда она открыла гардероб и увидела длинный ряд плотно забивших его нарядов, то вдруг устрашилась касаться их. Ведь это словно руку приложить к неумолимому уходу, исчезновению. Целая неделя прошла. Но она никак не могла воспринять это самое «навсегда». Невозможно было поверить, что уход безвозвратен. Одежда никогда не будет ношена, она больше не нужна прежней хозяйке, теперь она способна только расстраивать остальных. Полли делает это ради отца, пусть, когда он вернется от дяди Эдварда, эти банальные безысходные вещицы не послужат ему напоминанием. Она наобум сдвинула несколько вешалок: вдруг пахнуло легким ароматом сандалового дерева, а вместе с ним и еще одним, едва уловимым, который всегда вызывал у нее ассоциации с запахом волос матери. Вот зеленое с черными и белыми вставками платье, которое мама надевала, когда они позапрошлым летом ездили в Лондон, серовато-желтое твидовое пальто и юбка, что всегда смотрелись на ней либо мешковатыми, либо тесными, вот очень старое зеленое шелковое платье, которое мама носила, когда выдавались вечера наедине с папой, жакет из тисненого бархата с пуговицами из лучистого колчедана, зеленовато-оливковое льняное платье, в котором она ходила, вынашивая Уиллса… Боже милостивый, ему скоро уже исполнится пять лет. Похоже, мама сохраняла все: одежду уже не по росту, вечерние платья, которые не носились с началом войны, зимнее пальто с беличьим воротником, которое она раньше и не видела… Все это она вытащила и положила на кровать. В одной стороне изношенное зеленое шелковое кимоно укрывало золотистое вечернее платье (смутно помнилось, что оно было одним из самых никчемных папиных подарков на Рождество много лет назад: платье, в котором мама с трудом вытерпела один вечер и с тех пор больше ни разу не надевала. По-настоящему красивой одежды, грустно подумала она, совсем нет: вечерние наряды зачахли от такого долгого существования без носки, повседневная одежда износилась, что аж просвечивает, или лоснится, или форму потеряла, или как-то еще стала такой, какой ей быть не полагалось. Все это попросту одежда под большую распродажу, ни на что больше она и не сгодится, как заметила тетя Рейч, но прибавила: «Полли, милочка, ты можешь оставить себе все, что нужно». Только ей ничего не нужно, а даже если бы и было нужно, она ни за что не стала бы носить – из-за папы.

Уложив одежду, она сообразила, что в гардеробе все еще оставались шляпы на верхней полке и обувь внизу под платьями. Придется отыскать еще один чемодан. Всего один и оставался: тот, что с мамиными инициалами, «С.В.К.». «Сибил Вероника», – произнес священник на отпевании. Странно все же носить имя, которым тебя не называли никогда, только при крещении и на похоронах. Кошмарная картина: мама лежит в гробу, и ее засыпают землей – так часто являлась за неделю. Оказалось, ей невмочь не думать о теле как о существе, которому нужны воздух и свет. Она тогда стояла онемелая и застывшая во время молитв и сбрасывания земли, тогда папа бросил алую розу на гроб, а она понимала, что, когда все будет сделано, они оставят ее там – в холоде и одиночестве – навсегда. Только ничего такого она не говорила никому: к ней относились как к ребенку, все это время до самого конца пичкали живеньким, бодреньким враньем в диапазоне от возможного выздоровления до отсутствия боли и, наконец, милосердного избавления (при этом никто даже не замечал несоответствия: в чем же милосердие, если не было никакой боли?). Она не была ребенком, ей почти семнадцать лет. Так что, когда потрясение осталось позади, хоть Полли и хотелось верить вранью, ее захлестнули обида и гнев на то, что ее сочли недостойной правды. Всю неделю она выскальзывала из чужих объятий, уворачивалась от поцелуев, не обращала внимания на проявление заботы и нежности. Одна отрада: дядя Эдвард забрал отца на две недели, позволив ей вволю презирать всех остальных.

Она объявила о намерении разобраться в шкафу матери и при этом решительно отказалась от любой помощи. «Уж с этим-то я, во всяком случае, справлюсь», – сказала она тогда, и тетя Рейч, начинавшая казаться чуточку лучше всех остальных, разумеется, согласилась.

На туалетном столике в беспорядке лежали крытые серебром щетки мамы, расческа из черепахового панциря, хрустальная шкатулочка с заколками для волос, которыми Сибил перестала пользоваться после того, как ее остригли, и небольшая держалка для колец с нанизанными на нее двумя-тремя кольцами, одно из которых папа подарил на помолвку: неграненый изумруд в окружении небольших бриллиантов в платиновой оправе. Полли взглянула на свое кольцо – тоже с изумрудом, – которое папа подарил прошлой осенью. «Он ведь вправду любит меня, – подумала она, – просто не сознает, насколько я уже выросла». Отца ей презирать не хотелось. Все эти вещи на туалетном столике нельзя было пустить в распродажу. Она решила уложить их в коробку и чуть-чуть подержать у себя. Несколько баночек с кремом, пудрой и румянами лучше выбросить. Она отправила их в корзину для мусора.

В комоде хранилось нижнее белье: два вида ночных сорочек, те, что дарил папа и которые она никогда не надевала, и те, что покупала сама и которые носила. Отцовы были из чистого шелка и шифона с кружевами и лентами, две из зеленого и одна из темно-кофейного атласа. Купленные самой мамой были из хлопка или фланелета, все в мелких цветочках – такие больше для сказок Беатрикс Поттер[1] сгодились бы. Полли продолжила: бюстгальтеры, пояса, лифы, гарнитуры, нижние юбки из гладкого трикотажа, все какого-то грязно-персикового цвета, шелковые чулки и шерстяные, несколько хлопчатобумажных рубах в клеточку, дюжины носовых платков в подобие ларчика, который Полли много лет назад смастерила на итальянский лад из лоскутков, нарезанных от куска чесучи. В самой глубине ящика с нижним бельем лежал небольшой мешочек, похожий на косметичку для щеток и расчесок, где находился тюбик с надписью «Мазь Вольпар» и маленькая коробочка с какой-то забавной резиновой кругляшкой. Полли сунула и то и другое обратно в мешочек и отправила в корзину. Еще в том же ящике лежала очень плоская квадратная коробка из картона, внутри которой лежал завернутый в обесцветившуюся оберточную бумагу полукруглый венок из серебряных листьев и беловатых цветов, рассыпавшихся, когда Полли их касалась. На крышке коробки стояла дата, выведенная рукою мамы: «12 мая 1920 года». Должно быть, то был мамин свадебный венец, подумала Полли, пытаясь припомнить забавное фото на туалетном столике бабушки, где мама была в поразительном платье, делавшем ее похожей на трубу без талии. Полли отложила коробочку в сторону: невозможно было выбросить то, что так долго хранилось как сокровище.

В нижнем ящике лежали детские вещи. Рубашечка для крещения, в которую последним наряжали Уиллса: изысканный белый наряд с цветами клевера, вышитыми тетей Вилли, – кольцо из слоновой кости для режущихся зубиков, клубок крохотных кружевных шапочек, погремушка из серебра и кораллов, по виду будто из самой Индии прибыла, несколько бледно-розовых вязаных вещиц, неношеных, предназначавшихся, предположила она, для того малютки, который умер, и большая, очень тонкая желтеющая кашемировая шаль. Полли была в замешательстве, но в конце концов решила отложить вещи подальше до тех пор, пока не найдет в себе силы спросить кого-нибудь из тетушек, что с ними делать.

Еще один день миновал. Скоро настанет время пить чай, потом она займется Уиллсом, поиграет с ним, искупает и уложит спать. С ним то же, что и с Невиллом выйдет, подумала она, – только хуже, потому как Уиллсу четыре года и он запомнит маму надолго, а Невилл совсем свою маму не знал никогда. Уиллсу пока это объяснить невозможно. Конечно же, они пробовали… она пробовала. «Ушла», – повторял он размеренно. «Мертвая на небе?» – высказывал предположение, а сам продолжал искать ее под кушетками и кроватями, в посудных шкафах и где угодно, куда мог добраться, он и в эту пустую комнату поход совершил. «Самолет», – сказал он ей вчера, повторив сказанное про небо. Эллен тогда сказала, что мама перебралась на небеса, а он перепутал это с названием какого-то города и хотел идти встречать автобус. Он не плакал по ней, зато стал очень молчалив. Сидел на полу, возился беззвучно со своими машинками, играл с едой, но не ел и старался ударить тех, кто пробовал взять его на руки. С нею он мирился, только Эллен была единственным человеком, кто, похоже, ему вообще был нужен. «В конце концов, – подумала она, – он, полагаю, забудет ее». Вряд ли будет помнить, как она выглядела, будет знать, что потерял мать, но не будет помнить, какой она была. Это казалось печальным совсем-совсем по-другому, и она решила не думать об этом. Потом задумалась, а если не думать о чем-нибудь, то не будет ли это в одном ряду наихудшего, что и не говорить об этом, потому как она никак не желает походить на свое жуткое семейство, члены которого, как ей представлялось, во все тяжкие пускаются, лишь бы идти по жизни так, будто ничего не случилось. Они не говорили об этом прежде, не говорят и теперь. Они, насколько она понимает, не верят в Бога, ведь никто из них не ходит в церковь, зато все (за исключением Уиллса и Эллен, оставшейся присмотреть за ним) явились на похороны: стояли в церкви, молитвы говорили и пели псалмы, а потом маршировали до места, где была выкопана глубокая яма, и смотрели, как двое очень стареньких мужчин опустили гроб на самое дно. «Я есмь воскресение и жизнь, – сказал Господь, и тот, кто верит в Меня, не умрет»[2]. Только она не верила, и они, насколько ей известно, тоже. Тогда что ж за дела? Она смотрела через могилу на Клэри, та стояла, потупив взгляд и прихватив ртом сжатые в кулак пальцы одной руки. Клэри тоже говорить об этом было невмочь, но она уж точно не вела себя так, будто ничего не случилось. В тот жуткий последний вечер, после того как пришел д-р Карр и сделал маме укол, а ее позвали посмотреть на нее («Она без сознания, – говорили, – теперь она ничего не чувствует», – возглашали об этом, как о каком-то достижении), она стояла, прислушиваясь к частому, хрипящему дыханию, и ждала, ждала, когда у мамы глаза откроются, чтобы можно было что-то сказать или, по крайней мере, могло бы наступить какое-то обоюдное, молчаливое прощание…

«Поцелуй ее, Полл, – произнес отец, – а потом, милая, ступай, если тебе надо». Он сидел на другой стороне кровати, держа маму за руку, что лежала ладонью вверх на его затянутой в черный шелк культе. Полли встала, поцеловала сухой прохладный лоб и вышла из комнаты.

За дверью ждала Клэри, она взяла за руку Полли и повела, плача, из комнаты. Но саму Полли неистовство переполняло до того, что она совсем не могла плакать. «Ты хотя бы успела попрощаться с ней!» – причитала Клэри, стараясь хоть в чем-то найти утешение. Только в том-то и было дело (или еще одно из дел), что она так и не сумела произнести слова прощания: ждала, пока мама узнает или хотя бы увидит ее… Она высвободилась от Клэри, говоря, что хочет прогуляться, что ей хочется побыть одной, и Клэри, конечно же, сразу согласилась, мол, ей это нужно. Полли натянула резиновые сапоги, надела плащ и вышла в серые моросящие сумерки, поднялась по ступенькам на берегу к маленьким воротам, ведущим в рощу за домом. Дошла до большого поваленного дерева, которое Уиллс с Роли приспособили для какой-то таинственной игры, и села на то место на стволе, что было ближе всего к вывороченным корням. Думала, что здесь расплачется, даст волю обычному горю, только всего-то и получились у нее громкие давящие всхлипы неистовства и беспомощности. Следовало бы сцену устроить, только как было ей пойти на такое перед лицом страданий отца? Надо было бы настоять на том, чтобы увидеть ее в то утро после того, как д-р Карр ушел, пообещав вернуться днем, – только откуда ей было знать, что он станет делать, когда вернется? Сами-то, должно быть, знали, но, как обычно, ей не говорили. Когда Саймона вызвали из школы раньше времени, ей следовало бы понять, что мама может умереть в любой момент. Он приехал в то утро и увидел мать, а она сказала, что хочет еще и Уиллса увидеть, а взрослые говорили, что ей и этого хватит, разве что попозже вечером. Только Саймон, бедняга, так и не понял, что сам тоже видел мать в последний раз. Не разобрался: он попросту думал, что она жутко больна, и весь обед рассказывал про маму одного своего приятеля, которая едва не умерла от аппендицита и чудом поправилась, а после обеда Тедди взял мальчика в долгий поход на велосипедах, из которого они не вернулись до сих пор. Если бы я поговорила с ней… если бы сказала что-нибудь, думала Полли, может, она меня и услышала бы. Только для этого нужно было бы остаться с ней наедине. Ей хотелось тогда обещать, что она позаботится об отце и Уиллсе, а больше всего хотелось сказать: «С тобой все в порядке? По силам ли тебе умереть, что бы это ни значило?» Наверное, сами-то они и маму обманывали. Наверное, она попросту не проснулась бы да так и не узнала бы о времени собственной смерти. От такой жуткой вероятности она расплакалась. Проплакала Полли, видимо, очень долго и, когда вернулась домой, маму уже унесли.

С того времени она не плакала вовсе. Без слез вынесла тот жуткий первый вечер, когда собравшиеся за ужином, который никому в горло не лез, молча наблюдали за попытками отца подбодрить Саймона расспросами о его спортивных успехах в школе, пока дядя Эдвард не взялся рассказывать всякие истории про свои школьные годы; вечер, когда все, казалось, выискивали в памяти что-то безопасное, какие-то плоские и тусклые шуточки, предназначенные не для того, чтобы над ними посмеяться, а скорее для того, чтобы минуту за минутой продержаться с признаками нормальности; а она, хотя и различала смутно под этим легковесные опоры любви и заботы, все ж отказывалась принимать и то, и другое. На следующий день после похорон дядя Эдвард увез отца с Саймоном в Лондон, Саймона усадили в поезд, забравший его обратно в школу. «Я что, должен обратно ехать?» – спросил он тогда, но всего лишь один раз, поскольку взрослые разъяснили: да, должен, скоро настанут каникулы и он не может пропустить итоговые экзамены за год. Арчи, приехавший на похороны, предложил после ужина поиграть в пельманов пасьянс[3] на полу в малой столовой: «Полли, и ты тоже», – и, конечно же, к ним присоединилась Клэри. Огонь уже погас, и холод пробирал – жуть. Саймон делал вид, что ему все нипочем, уверял, что в школе точно так же, повсюду, кроме лазарета, куда тебя отправят, только если ты весь чирьями покроешься или почти загнешься. Но Клэри принесла им шерстяные кофты, а Арчи пришлось надеть старую шинель Брига и связанный мисс Миллимент шарф, который сочли неподходящим для отправки в армию, и еще варежки, в которых музицировала Дюши.

– В кабинете, где я работаю, жарко так, что свариться можно, – рассказывал Арчи, – я от этого старым киселем растекаюсь. А сейчас мне нужна только какая-нибудь клюка. Я, как все вы, сидеть, скрестив ноги, не могу. – Так что он уселся в кресло, вытянув несгибавшуюся поврежденную ногу, а Клэри переворачивала карты, на какие он указывал.

Это стало чем-то вроде передышки: Арчи играл с таким яростным стремлением победить, что заразились все, и, когда Саймон взял да и выиграл, он аж запылал от удовольствия.

– Черт! – буркнул Арчи. – Черт побери! Еще круг, и я бы всех причесал!

– Вы не очень-то хорошо умеете проигрывать, – нежно заметила Клэри: она и сама была в поражениях не сильна.

– Зато я замечательный победитель. И вправду хорош в этом, а поскольку обычно я выигрываю, вряд ли кто видит меня с дурной стороны.

– Все время выигрывать не получится, – изрек Саймон. Забавно, отметила про себя Полли, Арчи во время игр ведет себя так, что заставляет их втолковывать ему взрослые истины.

Но позже, выйдя из ванной, она наткнулась на слонявшегося под дверью в коридоре Саймона.

– Мог бы и зайти. Я только зубы чистила.

– Не в том дело. Я думал, может, ты… ты могла бы заглянуть на минутку ко мне в комнату?

Полли прошла за ним по коридору в комнату, которую братец обычно делил с Тедди.

– Тут такое дело, – вновь заговорил он, – ты ведь никому не расскажешь и смеяться не станешь или еще чего, обещаешь?

Конечно же, она ничего такого не сделает.

Саймон снял пиджак и принялся развязывать галстук.

– Я залепил их кой-чем, а то их воротник больно трет. – Он расстегнул серую фланелевую рубашку, и она увидела, что шея его залеплена кусочками грязного липкого пластыря. – Тебе их отлепить придется, чтоб увидеть, – сказал.

– Будет больно.

– Лучше всего делать это быстро, – посоветовал Саймон и наклонил голову.

Вначале она действовала осторожно, но вскоре поняла, что осторожность не к добру, и, дойдя до седьмой нашлепки, уже держала двумя пальцами кожу на его шее, а другой рукой быстро срывала пластырь. Появилась россыпь гноившихся пятнышек: то ли крупных прыщей, то ли мелких нарывов, разобрать она не могла.

– Тут такое дело, их, видно, нужно выдавливать. Мама мне это делала, а потом смазывала их чем-то чудесным, и иногда они сходили.

– Тебе нужен подходящий пластырь, с повязкой снизу.

– Знаю. Она дала мне с собой в школу коробочку, но я их все использовал. И конечно, я не могу их выдавливать, не до всех достаю. Папу я не смог попросить. Подумал, может, ты согласишься.

– Конечно же, соглашусь. А ты знаешь, чем мама язвочки смазывала?

– Чем-то просто чудесным, – неуверенно произнес он. – «Викс», как думаешь?

– Это грудь растирать. Слушай. Я схожу принесу ваты, нужные пластыри и еще чего-нибудь, подумаю. Я мигом.

В аптечке ванной лежал рулон пластыря с подложкой из желтой корпии, а вот из того, чем смазать нарывы можно, попался один только иночий бальзам[4], да и то на самом донышке осталось. Придется обойтись этим.

– А у меня еще ячмень вскочил, – сообщил Саймон, когда она вернулась. Он сидел на кровати в пижаме.

– А его мама чем смазывала?

– Обычно она потрет их своим обручальным кольцом, и иногда они проходили.

– Я сначала прыщиками займусь.

Занятие и само по себе противное, но еще хуже становилось оттого, что Полли понимала, придется сделать брату больно: некоторые прыщи сочились, а у других просто торчали твердые блестящие желтые головки, которые в конце концов исходили гноем. Саймон всего раз вздрогнул, но, когда она извинилась, попросту заметил:

– Да нет. Только выдави все, что сможешь.

– А Матрона тебе этого не сделала бы?

– Господи, нет! Она в любом случае меня терпеть не может, и она почти всегда бесится. По правде-то, ей один мистер Аллисон и нравится, физрук этот, потому как он весь сплошь в мышцах, а еще мальчик, кого зовут Уиллард и у кого отец лорд.

– Бедный Саймон! Там все так ужасно?

– Мне там ненавистно и непереносимо.

– Всего две недели, и ты будешь дома.

Повисло недолгое молчание.

– Ведь как раньше уже не будет, а? – произнес Саймон, и Полли видела, как его глаза наполнились слезами. – И не из-за школы этой гадкой или гнусной войны, – бормотал он, отирая глаза кулаками, – это из-за моего проклятого ячменя. Они часто вскакивают. От них у меня глаза слезятся.

Полли обвила рукой его жесткие, костлявые плечи. Жуткое одиночество брата, казалось, рвало ей сердце на части.

– Конечно, когда привыкаешь каждую неделю получать от одного и того же человека письма, а потом письма прекращаются, сначала чувствуешь себя не очень, – сказал он с какой-то бодростью, словно это не его беда вовсе. Потом вдруг выпалил: – Но она мне этого так и не сказала! На Рождество казалось, что ей намного лучше, а потом все это полугодие она писала мне и не сказала ни слова!

– И мне не говорила. Не думаю, чтоб она кому-то об этом говорила.

– Я не кто-то! – начал он и умолк. – Конечно, и ты тоже нет, Полл. – Он взял ее руку и, слегка тряхнув, пожал ее. – Ты с моими гнусными прыщиками просто как волшебница обошлась.

– Залезай в постель, замерзнешь.

Саймон порылся в кармане лежавших на полу брюк, достал платок и высморкался в него.

– Полл! Подожди, хочу спросить тебя. Все время думаю об этом… и не могу… – Он примолк, потом медленно выговорил: – Что с ней сейчас происходит? То есть она что, взяла и перестала быть? Или еще куда отправилась? Может, тебе это глупым кажется, только все это вообще… смерть, понимаешь, и все такое… я придумать не могу, что оно такое.

– Ой, Саймон, я тоже не могу! И я тоже столько пыталась понять это.

– Как думаешь, – мальчик кивнул в сторону двери, – они-то знают? То есть в любом случае нам они ничего не говорят, так, может, это просто еще одно, о чем они считают недостойно упоминать?

– Сама раздумывала об этом, – призналась Полли.

– В школе, конечно, толкуют про небеса, потому что притворяются страшно верующими: ну, знаешь, каждый день: молитвы о живых, молитвы за любого из выпускников, кого на войне убили, а по воскресеньям директор ведет беседы о патриотизме, о том, что надо быть христианскими солдатами, чистыми сердцем и достойными школы. И я знаю, когда вернусь, он опять заговорит про небеса. Только все, что они говорят об этом, мне представляется до того идиотским, что мне трудно поверить, будто кому-то захочется отправиться туда добровольно.

– Ты имеешь в виду играть на арфе и носить белые одежды?

– И все время пребывать в счастье, – жестко произнес он. – Я же вижу, что люди просто вырастают из счастья, люди против него, потому как без конца заставляют других делать такое, что непременно обрекает их на несчастье. Вроде того, чтоб отсылать тебя на большую часть жизни в школу, как раз тогда, когда тебе, может, дома хорошо. А потом желают, чтоб ты притворился, будто тебе это нравится. Вот что, по правде, меня и сокрушает. Все время приходится делать то, что кому-то другому нужно, а потом еще и делать вид, будто это нравится.

– Мог бы самим им сказать, полагаю.

– В школе никому говорить нельзя! – воскликнул в ужасе мальчик. – Скажешь что-нибудь подобное, тебя, считай, убьют!

– Наверняка не все учителя такие!

– А я и не говорю про учителей. Я про парней говорю. Все стараются быть одинаковыми, понимаешь. В любом случае, просто я подумал, спрошу-ка я тебя… ну знаешь, про смерть и так далее.

Полли быстро обняла Саймона, после чего оставила его.

Сейчас, подумала она, еще до того как поиграть с Уиллсом, она напишет Саймону, уже решив молчаливо взять на себя отправление ему еженедельных писем в школу. Опустив шторы в комнате родителей, взяла коробку с безделушками и понесла в спальню, которую по-прежнему делила с Клэри. Пока она шла переходами до галереи над прихожей, то улавливала различные отдаленные звуки: Дюши играла Шуберта, граммофон в дневной детской наигрывал уже глубоко процарапанную пластинку «Пикник плюшевых мишек», произведение, которое ни Уиллс, ни Роли никогда не уставали слушать, радио Брига, который всегда включал приемник, когда не желал ни с кем говорить, и прерывистый стрекот старой швейной машинки, на которой, предположила Полли, тетя Рейч сшивала простыни с краев посредине – бесконечное занятие. Была пятница, день, когда обычно отец с вернувшимся на работу в фирму дядей Эдвардом приезжали на выходные, только на этот раз дядя Эдвард увез отца в Уэстморленд. Не считая этого, все по-прежнему жили обычной жизнью, словно ничего и не случилось, обиженно думала Полли, разыскивая писчую бумагу для письма Саймону, которое собиралась написать в постели, где было чуточку теплее, чем в доме (в общей комнате огонь разжигался лишь после чая – еще один способ Дюши сэкономить).

Она решила, что лучше всего будет сообщить Саймону как можно больше новостей о каждом члене семьи.

«Вот вести о людях, начиная с самого старшего, – написала она, что значило, начнется письмо с миссис Райдал. – Старушка Задира, бедняга, опять за завтраком распространялась про кайзера: она целиком не на той войне. Кроме него (я имею в виду кайзера), она много рассказывает о людях, о ком никто даже не знает, а потому ее беседу никто и поддержать не может. И у нее даже такая дорогая еда, как вареные яйца, расползается по всем кофтам, так что тете Рейч всегда приходится их отстирывать. Мы привыкли, что такое бывает с мисс Миллимент, и у нее это выглядит забавно, а вид того же у Задиры вызывает жалость. Дюши дает ей мелкие поручения, из которых она обычно выполняет половину. [Она собралась было написать: «Она все время скучает по тете Фло», – но передумала.] Бриг теперь ездит в Лондон в контору три дня в неделю. Он попробовал вообще не ездить, но до того заскучал, а тете Рейч трудно было придумать, что с ним делать, теперь она сажает его на поезд, а потом отвозит в контору, а раз в неделю оставляет в городе и отправляется за покупками и всяким таким. На днях он собирается сделать новую посадку деревьев, которые намерен перенести на большое поле, возле места, где вы с Кристофером устраивали свой лагерь, а так слушает радиоприемник или просит, чтоб мисс Миллимент или тетя Рейч почитали ему. Дюши не очень-то обращает на него внимание (хотя ему, по-моему, без разницы), просто идет и музицирует себе, в садике копается и распоряжается питанием, хотя наших запасов так мало осталось, что, кажется, миссис Криппс каждый продукт в лицо знает. Только старики, я заметила, привычек своих не меняют, даже если тебе или мне они кажутся очень нудными. Тетя Рейч, как я уже сказала, делает все, а к тому же еще и жутко мила с Уиллсом. Тетя Вилли с головой ушла в работу Красного Креста и еще ухаживает за больными в доме инвалидов, я имею в виду по-настоящему ухаживает, а не как Зоуи, которая просто приходит и сидит себе у несчастных больных. Зоуи опять прилично похудела и все свободное время тратит на подгонку одежды и на пошив новой для Джульет. Мы с Клэри обе по-настоящему в тупике. Не можем сообразить, как своей жизнью распорядиться. Клэри говорит, что, если Луизе позволили покинуть дом в семнадцать лет, то и нам должны, но я ей напомнила, что нас тогда всего лишь пошлют в ту дурацкую кулинарную школу, куда Луиза попала, только Клэри считает, что даже это расширило бы кругозор, над которым висит опасность (она говорит) сделаться невыразимо узким. Только еще нам обеим кажется, что Луиза стала более ограниченной с тех пор, как живет на свободе. Ни о чем не думает, кроме спектаклей да игры на сцене, и все рвется получить роль в радиопьесах на Би-би-си. Она ведет себя так, словно нет никакой войны, во всяком случае – для нее нет. Между нами, в семье ее весьма не одобряют, считают, что ей следовало бы пойти в женскую вспомогательную службу флота. Уже ввели карточки на горючее, не сказать, чтоб это как-то сильно затронуло нас, ведь весь уголь, который мы используем, идет на кухонную печь. Саймон, ты когда вернешься, я отведу тебя к доктору Карру, поскольку уверена, что он с твоими прыщами лучше справится. Должна идти, поскольку обещали Эллен выкупать Уиллса, а то ей очень тяжело нагибаться над ванной из-за больной спины.

Привет тебе от любящей сестры – Полли».

Готово, подумала она. Не очень-то интересное письмо, но лучше, чем никакого. Пришло в голову, что по-настоящему-то она не так много знает про Саймона, ведь тот всегда в школе, а на каникулах время проводит с Кристофером и Тедди. Теперь, когда Кристофер работает на ферме в Кенте, а Тедди на этой неделе пошел служить в ВВС, в ближайшие каникулы Саймону побыть будет не с кем. Его одиночество легло ей на душу такой тяжестью в вечер после похорон, а потом вновь дало о себе знать: жутким казалось, что о брате ей лишь то было известно, что делало его жизнь несносной. В обычное время она поговорила бы об этом с папой, только сейчас на такое решиться было трудно, а то и вообще невозможно: ее отец уходил все дальше и дальше ото всех, и к тому времени, когда мама умерла, он стал похож на потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на необитаемом острове. Положим, подумала она, всегда рядом Клэри, та полна идей, пусть многие из них и не шли на пользу, зато уже одно их количество не давало закиснуть.

Клэри в детской поила Джульетту чаем: занятие длительное и довольно неблагодарное, крошки хлеба и капли патоки густо устилали подставку ее высокого стула, нагрудника и маленькие толстенькие беспокойные ручки, а когда Клэри пыталась сунуть ей кусочек в рот, девочка отворачивалась. «Ешь сейчас же», – твердила Клэри за разом раз. Ей хотелось вместе с Уиллсом и Роли поиграть с игрушечными машинками в их любимую игру в аварии. «Тогда попей молока», – сказала Клэри, протягивая ей кружку, но Джульетта попросту схватила ее, опрокинула вверх дном на подставку и зашлепала ладошками по разлившейся жиже.

– Это очень неприлично, Джули. Дай мне салфетку или тряпку какую, скорей! Нет, я точно думаю, что дети – это катастрофа. Эта не годится, мне нужна мокрая тряпка или что-то в том же духе. Посмотришь за ней, ладно?

Полли села возле Джульетты, но смотрела она на Уиллса. Заметила, как он оторвал взгляд от машинок, когда она открыла дверь, и как изменилось его лицо – с выражения внезапной надежды на отсутствие всякого выражения, что было хуже явного огорчения. «Он, наверное, всякий раз так делает, когда кто-то открывает дверь, – подумала она, – и сколько же еще это тянуться будет?» Когда Клэри вернулась, Полли подошла к Уиллсу и села рядом с ним на пол. Игра мальчику уже наскучила, он сидел, сунув два пальца в рот, и правой рукой теребил мочку левого уха. На нее он не смотрел.

Прежде она думала, что смерть матери больнее всего сказалась на Саймоне, поскольку семейство вроде не различало его особенную утрату, теперь же она задумалась, а не было ли хуже всех Уиллсу, неспособному выразить горечь: он даже не понимал, что произошло с мамой. «Только ведь и я понимаю не больше чем Саймон, а вот взрослые, те просто притворяются, что понимают».

– По-моему, все религии были придуманы, чтобы примирить людей со смертью, – заметила Клэри, когда они в тот день укладывались спать. Такой (для Полли поразительный) вывод был сделан после долгого обсуждения ими горестной доли Саймона и того, как устроить ему каникулы получше.

– Ты вправду так считаешь? – Полли поразилась своему ощущению легкого шока.

– Да. Да, именно так. Краснокожие индейцы с их благоприятными охотничьими угодьями… рай, или небеса, или возможность еще одной жизни в чьем-то другом обличье… не знаю всего, что они понапридумали, только, спорить могу, прежде всего именно с этого начались все религии. Оттого, что все в конце концов умирают, легче не сделалось ни единому человеку. Люди просто обязаны были сотворить какое-нибудь будущее.

– Так, по-твоему, люди просто задуваются – как свечки?

– Честно, Полл, я не знаю. Только уже то, что люди не говорят об этом, доказывает, до чего они напуганы. И в ходу у них жуткие фразочки, вроде «уйти из жизни». Куда, дьявол побери? Они не знают. Знали б, так сказали бы.

– Так ты, значит, не думаешь… – Полли даже растерялась от чудовищности такого предположения, – ты ж не думаешь, что они на самом деле все же знают, но это чересчур жутко, чтоб о том говорить?

– Нет, не думаю. Заметь, в таком деле я нашему семейству ни на волос не доверяю. Только люди про то немало написали. Вспомни Шекспира и его неведомые пределы[5] и что это смысл, оправдывающий бедствие столь долгой жизни. Он знал куда больше любого другого, и если бы он знал, то сказал бы.

– Правда?

– Конечно, он мог бы вложить это в мысли Гамлету, а не людям вроде Просперо… он дал бы ему узнать, если б сам знал.

– Хотя… Шекспир верил в ад, – заметила Полли. – А это уж чересчур – признавать одно без другого.

Однако Клэри произнесла возвышенно:

– Он попросту угождал модным взглядам. По-моему, ад – это всего лишь политический способ заставить людей делать то, что нужно тебе.

– Клэри, множество вполне серьезных людей верили в это.

– Люди могу быть серьезными и ошибаться.

– Наверное. – У Полли появилось ощущение, что несколько минут назад разговор пошел не туда.

– В любом случае, – сказала Клэри, протаскивая довольно беззубую расческу по волосам, – Шекспир, видимо, все же верил в царствие небесное. Как быть с этим? «Спокойной ночи, милый принц, и с пеньем ангелы тебя возносят к твоему покою»[6]… эта несносная Джули все волосы мне патокой избрызгала… если только не считать это просто вежливым оборотом прощания с лучшим другом.

– Не знаю. Но я согласна с тобой. Не думаю, что кто-то и вправду знает. И это порядком меня беспокоит. С недавних пор. – Голос ее дрогнул, и она сглотнула.

– Полл, я заметила за тобой что-то довольно важное и хочу сказать об этом.

– Что? – Полли насторожилась и неожиданно почувствовала, что бесконечно устала.

– Я о тете Сиб. Твоей маме. Всю неделю ты горевала о ней, жалея ее – и своего отца, и Уиллса, а теперь и Саймона. Я знаю, это оттого, что ты добрая и куда меньше себялюбива, чем я, но ведь ты же просто совсем не горевала, жалея саму себя. Я знаю, что жалеешь, но воли не даешь, потому как чувства других людей для тебя важнее собственных. Это не так. Это все.

На какой-то миг Полли поймала в зеркале туалетного столика пристально изучавшие ее серые глаза, потом Клэри вновь принялась расчесывать волосы. Она рот уж было открыла сказать, мол, Клэри не понимает, чем это стало для Уиллса или Саймона… что Клэри не права… но не успела: все это поглотила теплая волна горя, Полли уткнулась лицом в ладони и разрыдалась, оплакивая собственную утрату.

Клэри стояла недвижимо, ничего не говоря, а потом достала полотенце для лица, села напротив на кровать и просто ждала, когда Полли более или менее успокоится.

– Получше примерно трех носовых платков будет, – сказала она. – Разве не забавно, что у мужчин платки большие, а они едва ли вообще плачут, наши же годятся только на то, чтоб ими галантно носик утереть, а мы плачем куда больше их? Сделать нам бульончик из мясного порошка?

– Погоди минутку. Я весь день в ее вещах разбиралась.

– Знаю. Мне тетя Рейч сказала. Я помочь не предлагала, потому как не думала, что тебе кто-то нужен.

– Это так, только ты, Клэри, не кто-то, совсем нет. – Увидела, как Клэри вдруг слегка заалела. Потом, помня, что такого рода признания Клэри нужно делать дважды, сказала: – Если бы мне кто и был бы нужен, так это ты.

Когда Клэри вернулась с исходящими парком кружками, они стали говорить о делах вполне практичных, вроде того, как бы им с Саймоном всем вместе пожить на каникулах у Арчи, когда у того всего две комнаты и одна кровать.

– Не сказать, чтоб он приглашал нас, – рассуждала Клэри, – однако хотелось бы заранее предусмотреть любые глупые возражения из-за помещения. Мы могли бы спать у него на диване… если он у него есть… а Саймон мог бы спать в ванне. Или мы могли бы попросить Арчи взять к себе одного Саймона, а нас – как-нибудь в другой раз. Или ты могла бы поехать с Саймоном.

– Ты наверняка хочешь поехать?

– Могла бы, наверное, как-нибудь в другой раз, – ответила Клэри. Слишком беспечно, подумала Полли. – Лучше никому не говорить об этом, не то Лидия с Невиллом тоже захотят поехать.

– Исключено. Впрочем, я лучше с тобой поеду.

– Я спрошу Арчи, как ему удобней, – отозвалась Клэри.

Атмосфера снова переменилась.

После этого ей случалось плакать довольно часто – почти всегда, когда она того не ожидала, отчего было трудно, поскольку ей не хотелось, чтобы все семейство ее видело, однако в целом, как она считала, никто не замечал. Они с Клэри обе жутко простудились (что было на руку) и лежали в постели, читая друг другу вслух «Сказку о двух городах», словно бы устраивали Французскую революцию с мисс Миллимент. Тетя Рейч договорилась об отправке маминой одежды в Красный Крест, и Тонбридж отвез ее туда на машине. Когда прошла неделя с отъезда отца вместе с дядей Эдвардом, она начала беспокоиться о нем, о том, вернется ли он хоть сколько-то не такой печальный (только он не сможет, ведь не сможет, всего-то за несколько дней?), а больше всего о том, как быть с ним.

– Так нельзя, – сказала Клэри. – Он все равно будет горевать, конечно, только в конце концов переживет. Мужчины могут.

– Ты хочешь сказать, что, по-твоему, он женится еще на ком-то? – Эта мысль ее потрясла.

– Не знаю, только легко смог бы. Я готова думать, что вторичный брак присущ семьям. Взгляни на моего отца…

– Не нахожу, что наши отцы хоть в чем-то похожи.

– Конечно, не похожи полностью. Но кое в чем другом – вполне и вполне. Вспомни их голоса. И то, как они целыми днями только и знают, что обувь меняют из-за своих тоненьких слабеньких ножек. Однако твой, наверное, вовек снова не женится. Полл, я вовсе не бросаю на него тень. Просто учитываю человеческую природу. Мы все не можем походить на Сиднея Картона[7].

– Надеюсь, нет! Если б походили, нас бы никого не осталось.

– О, ты имеешь в виду, мы все пожертвовали бы жизнью ради кого-то другого. Так еще кто-то остался бы, глупышка.

– Нет, если бы мы все… – И они втянулись в игру, основанную на риторическом вопросе, который Эллен постоянно задавала Невиллу, когда тот баловался во время еды.

«Если бы все-все в мире разом заболели, очень было бы интересно. Я так думаю, мы все утонули бы», – произнес тогда, поразмыслив, Невилл, и тем, на что Клэри и намекнула, метко обратил в бессмыслицу все рассуждение. Однако, едва принявшись играть, обе девушки (порознь) почти сразу же поняли – игра уже утратила свою привлекательность, их остроумие потускнело и они больше не покатывались от него со смеху.

– Мы уже выросли из этой игры, – грустно подытожила Клэри. – Нам теперь только и остается, что наперед поостеречься говорить такое еще кому-то, скажем, Уиллсу, Джули или Роли.

– Должно же быть и что-то другое, – вздохнула Полли, ломая голову над тем, что бы это такое могло быть.

– Есть, конечно. Конец войне, и возвращение отца, и возможность самим себя обеспечивать, потому как мы уж слишком тертыми жизнью для них будем, чтоб нас опекать во всем, а белый хлеб, бананы и книги на вид совсем не тертые, когда их покупаешь. И у тебя будет свой дом, Полл, ты только подумай!

– Я думаю – иногда, – ответила она. Иногда ей не давала покоя мысль: а не выросла ли она и из дома, без того, чтобы, насколько она понимала, врасти во что-то другое?

Весна 1942 года

– Тетя Рейч, ты в Лондон?

– Да. Как, скажи на милость, ты догадалась?

– Ты надела свою лондонскую одежду, – пояснила Лидия, а потом, тщательно ее оглядев, добавила: – Честное слово, по-моему, ты красивее, когда не носишь ее. Ой, надеюсь, мои слова тебя не обидели.

– Нисколько. Наверное, ты права. Я уж и не помню, когда у меня новые наряды были.

– Я-то про то, что, на мой взгляд, они тебе как раз не лучше всего подходят. Ты, наверное, из тех, кому надо бы форму носить, чтоб все время одной и той же оставаться. Тогда можно было заметить, светится ли радость в твоих глазах. – Лидия стояла в коридоре перед раскрытой дверью комнаты Рейчел и смотрела, как та укладывает вещи в маленький (только на ночь-другую) чемодан. – Наряды тебя старят, – подбила она итог. – В отличие от мамы. Ее, по-моему, наряды молодят – лучшие ее наряды, конечно.

– Не пинай плинтус, дорогая. Краска облетит.

– И без того уже много облетело. Дом становится обшарпаней некуда. Жаль, не я в Лондон еду.

– Дорогая, и что же ты там делала бы?

– Пошла бы и погостила у Арчи, как другие везунчики. Он повел бы меня в кино, а потом пригласил бы на восхитительный ужин, и я смогла бы надеть подаренные на Рождество драгоценности, и мы ели бы бифштекс и шоколадный торт с crème de menthe[8].

– Такие, значит, твои мечты? – Рейчел пыталась сообразить, брать ей с собой домашние тапочки или нет.

– Были бы, если б я позволила себе мечтать. Арчи сказал, что им на корабле мясо каждый день дают. Плоховато быть гражданскими, а уж быть гражданским ребенком… В ресторанах обязательно все по-другому. Ужасное невезенье жить там, где нет ни одного. Ты не пользуешься косметикой? А я буду. Буду красить губы очень темной красной помадой, как у кинозвезд, и ходить в белой меховой шубе, только не летом. И буду читать игривые книжки.

– Какие-какие?

– Ты поняла меня. Так по-французски говорится о не очень приличном. Я их буду глотать дюжинами в свободное время.

– Кстати, о свободном времени, разве ты не должна заниматься с мисс Миллимент?

– Каникулы же, тетя Рейч. Ты, наверное, этого и не заметила. Ой, да. И я попрошу Арчи повести меня в «Камеру ужасов» в Музее мадам Тюссо. Ты их видела, да?

– Видела, наверное, только много лет назад.

– Ну и что это за ужасы? Потому что мне лучше узнать до того, как я пойду. Невилл притворяется, будто он видел. Говорит, по полу кровь течет, но меня кровь не очень-то сильно интересует. Еще он говорит, что там стоны раздаются, как от пыток, но я не сильно верю, он же постоянно что-то выдумывает. Так слышно стоны?

– Я уж сто лет как там не была, уточка моя, не помню… разве что сцену казни бедняжки королевы Марии Шотландской. Но, думаю, на каникулах мамочка как-нибудь свозит тебя в Лондон.

– Сомневаюсь. Она меня возит только в больницу Танбридж-Уелс к зубному. А знаете, какой нелепый мистер Алабоун? Когда входишь к нему в комнату, он всегда стоит у кресла и делает два шага вперед, чтобы пожать тебе руку. Так вот, на ковре два протертых места, там, где он эти шаги делает, смотрятся и вправду убого, а если бы он походку сменил, такого бы не было. Можно подумать, что человек, у кого хватает ума делать дырки в чужих зубах, должен бы это понимать, правильно? Я обратила его внимание на это, потому как в войну шансы, что ему удастся купить новый ковер, довольно шаткие. Он же просто пробормотал: «Вполне, вполне», – и я поняла, что он и внимания никакого не обратил.

– Люди редко следуют совету, – рассеянно заметила Рейчел. Ум ее занимали подсчеты, сколько раз умоляла она Сид не жить на бутербродах, найти жильца, который, по крайней мере, возьмет на себя долю расходов по дому и, возможно, будет понемножку готовить. «Мне нравится самой вести хозяйство. Потом, когда ты приедешь, любовь моя, мы сможем вести его вдвоем», – только и сказала на это Сид. Сегодня вечером будет еще один такой (все более и более редкий) раз. Наверное, подумала Рейчел, мне следовало бы научиться готовить. В конце концов, Вилли же научилась, впрочем, Вилли так легко даются любые новые дела.

– Зачем ты берешь так много носовых платков? Собираешься ужасно грустить в Лондоне?

– Нет. Только Дюши всегда велела мне брать шесть на выходные и дюжину, если мне случалось уезжать на неделю. Это просто вошло в привычку. Понимаешь, каждый день нужно доставать свежий платок, даже если вчерашним ты и не пользовалась.

– Выходит, если уезжаешь на месяц, то надо брать сорок восемь носовых платков. А если едешь на три…

– Нет-нет, тогда их надо стирать. А сейчас сходи попробуй отыскать Айлин и позови ее ко мне.

– Оки-доки.

Оставшись одна, Рейчел сверилась со списком. На одной его стороне значились места, которые надо было посетить до поезда. На другой – то, что она должна попробовать достать в Лондоне, завершив все дела в конторе, где в маленькой черной комнатушке она сводила счета и выслушивала повторявшиеся жалобы сотрудников, не стеснявшихся использовать ее как свою жилетку. По крайней мере, ей не придется сопровождать Брига, у него простуда перешла в бронхит, и доктор Карр запретил покидать ему дом до выздоровления. Мисс Миллимент найдет, чем его занять. Он редактирует антологию о деревьях, так она взвалила на себя такую долю работы, что, считала Рейчел, по праву заслуживает признания соавтором. Однако за тетей Долли нужен присмотр со стороны Дюши и Айлин, а это значило – со стороны Айлин, поскольку тетя Долли стойко хранила совершенно надуманную независимость перед сестрой и отвергала любую помощь. Это Айлин придется часами проводить на ногах, отыскивая предметы одежды, которые тетя Долли пожелает надеть. Рейчел чувствовала долг предупредить Айлин, что многие поиски окажутся бесполезными, поскольку тетя Долли зачастую выбирает одежду, которая уже много лет как перестала ей принадлежать. «Лучше всего говорить, что эта одежда в стирке, – наставляла она Айлин. – Память у бедняжки мисс Барлоу не та, что была когда-то. Просто подбирайте то, что сочтете наиболее подходящим».

– Слушаюсь, мэм.

– Еще ее лекарства. Она страшно пунктуальна в их приеме, а это значит, когда она забывается, то может принять вторую дозу. Будет лучше, если вы станете давать их ей за завтраком, а потом убирать, можете уносить в мою комнату. И еще на ночь она принимает одну желтую таблетку.

– А как быть с ее мытьем, мэм? Она не пожелает, чтоб я ей ванну готовила?

– Думаю, она предпочтет мыться у себя в комнате. – Рейчел чувствовала, что вряд ли стоит раскрывать глубокое отвращение тети Долли к ванным: та уверяла, что они опасны, ее отец запрещал ей принимать ванну чаще раза в неделю. – Она ляжет спать после девятичасовых новостей, так что вам нужно не опоздать. Благодарю вас, Айлин. Я знаю, что могу на вас положиться.

Так, еще одно дело было сделано. Сколько же возни всего из-за двух ночей, подумала она, зато потом, когда я окажусь в поезде, то смогу предаваться мечтам о двух чудесных вечерах. Невезенье преследовало их с Сид уже не одну неделю. Сначала, разумеется, из-за бедняжки Сибил, потом Бриг заболел, а Дюши жутко простудилась, а значит, и не могла находиться с ним рядом. А потом Саймон вернулся на каникулы, и Полли все время теребила ее… в общем, было невозможно оставить дом больше чем на те часы, какие она проводила в конторе. Однако, так или иначе, но Сид, похоже, не понимала, что у нее в семье есть обязанности – как и в доме, на то пошло, – которые превыше удовольствий. Последний их спор по этому поводу (в чайной возле конторы Рейчел, куда Сид забегала за скудным сэндвичем) оказался довольно болезненным, после него она плакала, хотя, разумеется, так и не призналась в том Сид. Единственным местом, где можно было поплакаться, была крайне мерзкая женская уборная в конторе, на шестом этаже здания, где туалетной бумагой служили квадратики, нарезанные из газеты Evening Standart и прикрепленные к стене куском проволоки, а труба у бачка унитаза протекала. Сид либо считала, что ей хотелось возвращаться в Хоум-Плейс ухаживать за Уиллсом, тетей Долли и Бригом (что в какой-то мере было правдой, поскольку она с желанием занималась тем, что воспринимала как обязанность), либо, что еще хуже, обвиняла Рейчел в том, что та о ней не заботится, а порой, как тогда в чайной, и считала, и обвиняла разом. Она понимала: Сид одинока, скучает по преподаванию в школе для мальчиков, хотя недавно и взяла одного-двух учеников для частных занятий, и это подкрепило ее шаткие финансы, что ее работа на станции скорой помощи ей по большей части хуже горькой редьки, так ведь, в конце концов, нельзя же во время войны ожидать от жизни чего-то, кроме горечи и маеты. И то были лишь цветочки. Стоило ей подумать о тоске Клэри по своему отцу (от кого, разумеется, не было ни слуху ни духу с тех пор, как маленький французик Пипитт О’Нил привез с собой те обрывки бумаг), о том, насколько потрясла бедного Хью смерть Сибил, о Вилли, которая теперь видит, как ее сын становится боевым летчиком, и все реже и реже видится с Эдвардом, стоит ей подумать о бедняжках Уиллсе, Полли и Саймоне, которые – каждый на свой лад – пытаются примириться с утратой матери… стоит ей подумать обо всем этом, о чем угодного из перечисленного, то пропадает всякое желание сравнивать это со скукой, одиночеством и даже с довольно частой истинной усталостью, как с чем-то достойным жалоб. Она не всегда думает о других, мелькнула мысль, возвращая ее к Сид: то было серьезное обвинение. Она отправилась на поиски Дюши и нашла ее в общей комнате за разглядыванием фарфора на застланном газетой карточном столике.

– Я уезжаю, Дюши дорогая. Привезти тебе что-нибудь из Лондона?

– Не надо, разве что новую кухарку.

– Разве Эди уходит?

– Миссис Криппс сообщила, что Эди собралась поступать на службу в женские вспомогательные части ВВС. Она так наорала на нее, что Эди оцепенела, и еще одной тарелкой «коупленд» стало меньше в доме.

– Ты говорила с Эди?

– Пока нет. Только в любом случае я не чувствую себя вправе просить ее остаться. Даже восхищаюсь ею за желание послужить стране. К нам она пришла прямо со школы. Из деревни никогда не уезжала. По-моему, это довольно смело для нее. Но, само собой, миссис Криппс из себя выходит. Придется замену найти. Не знаешь, «Миссис Лайнз» все еще работает? Это довольно приличное агентство… на Кенсингтон, верно? Возможно, у них кто-то есть. В конце концов, кухарки, как правило, моложе призывного возраста. Иди, дорогая, опоздаешь на поезд. Но выясни, пожалуйста, действует ли еще «Миссис Лайнз». Если у тебя будет минутка.

– Спрошу обязательно. И не забудь напомнить Тонбриджу заехать за настройщиком.

– Не забуду.

По крайней мере, не попросила меня заехать за чем-нибудь в армейско-флотский военторг, подумала Рейчел. Дюши снисходила до постоянных закупок в очень немногих магазинах и была убеждена, что все остальные слова доброго не стоят. Ткани для домашнего обихода она покупала в Robinson and Cleaver, одежду себе самой (приобретавшуюся от редкого случая к столь же редкому случаю) – в Debenham and Freebody, промтовары – в Liberty, а практически все остальное в армейско-флотском военторге на Виктория-стрит, поблизости от которого ничего другого не было. Поскольку сама Дюши в Лондоне не была с начала войны, она возложила на невесток и Рейчел обязанность удовлетворять ее скромные, но тем не менее точно обозначенные потребности.

– У вас есть противогаз, мисс?

– Благодарю, Тонбридж. Он уложен.

Когда она устроилась на заднем сиденье и Тонбридж укрыл ей колени старым меховым покрывалом на войлоке, то подумала, до чего ж невероятна эта война: в сопоставлении противогаза и мехового покрывала, как в зеркале, виделось, во что обратилась ныне по большей части жизнь. «Или чем стала для таких бесполезных отсиживающихся по домам людей, вроде меня, – пришла вдогон мысль. – Я ничего не делаю, чтобы помочь покончить с войной. Я не делаю ничего полезного, кроме банальных вещей, которые кто-то другой, наверное, сделал бы лучше». Уныние, напавшее на нее, когда она наконец-то осознала, что дни ее любимого Детского приюта сочтены, вновь овладело ею. Приют вернулся в свой лондонский дом вскоре после мюнхенского сговора, но затем нехватка средств и нехватка девушек, желавших обучаться на медсестер, постепенно подмяла под себя все предприятие. Матрона уволилась, чтобы ухаживать за стареющим отцом, подходящую замену ей найти не удавалось, и ко времени, когда начались бомбежки Лондона, всему конец пришел в мгновение ока, поскольку помещение (в то время милосердно пустое) подверглось прямому попаданию. Но то был последний, а если честно, то единственный раз, когда она ощущала себя занятой какой-то работой. Нынче ей сорок три – слишком много, чтобы призываться в армию или искать возможность (или желание) записаться в добровольцы для чего-либо большего, нежели уход за родителями и другими родными, которые в ней нуждались. А потом в конце концов неизбежно наступит день, когда родители умрут, и тогда она обретет свободу жить с Сид, делать ее счастливой, поставить ее во главу угла, делить с нею все. Когда, как сейчас, она сама по себе, печальной представляется невозможность поговорить об их будущем с Сид, кроме тех случаев, когда они бывали вместе. Из-за того, что будущее это определялось смертью родителей, даже упоминать его, не то что обсуждать, было как-то неловко.

В поезде она решила, что купит Сид граммофон, то, чего та сама никак не могла себе позволить. Мысль эта неожиданно доставила ей большую радость: так приятно было бы вместе выбирать пластинки, и Сид скрасила бы свое одиночество. Она подберет хороший механизм, с большим рупором и иглами из шипов, которые, говорят, меньше портят пластинки, чем стальные иголки. В обед она сходит на Оксфорд-стрит и выберет, а может, вполне успеет отвезти граммофон прямо к Сид на такси. Великолепная мысль – почти компромисс.

* * *

– Честное слово, дорогой, как только у меня появится ребенок, мне сразу понадобится найти какое-то другое жилье. Помимо того, что домик не только мал для мальчиков, он даже, если честно, не вполне годится для Джейми с малюткой. А бедная Айла не сможет никого пригласить погостить.

Она умолчала, что сестрица мужа сводит ее с ума, она знала: люди, не ладящие друг с другом, попросту раздражают его.

Они обедали в небольшом кипрском ресторанчике возле Пикадилли-серкус, который он называл удобным и тихим. Удобства она не заметила, но вот тишина… Не считая пары безутешных на вид американских офицеров, в ресторанчике никого не было. На обед они взяли довольно жесткие отбивные, обложенные рисом и консервированными бобами. Местечко было совсем не того сорта, куда он обычно водил ее, и, заходя, она все гадала, не конфузно ли ему водить на обед ту, чья беременность так бросается в глаза. Она уже предупредила, что вино ей нельзя, и теперь, под конец обеда, официант принес графин и налил ей воды в бокал. Вода была прохладной и отдавала хлоркой. На твердом стуле ей сиделось до крайности неудобно. На стене напротив нее висел плакат (разрисованный каким-то грязновато-желтым цветом) с невероятно голубым небом, горой с развалинами на вершине и свирепо улыбающимся священником греко-православной церкви на переднем плане. Официант подал крохотные чашечки с турецким кофе, опрокинув при этом три бумажные гвоздики, стоявшие на столике в вазе. Поправив цветы, он поставил перед ней блюдечко с тремя кусочками турецкого лукума, доброжелательно улыбнулся, глядя на ее живот, и произнес: «За счет заведения, для мадам».

– Не сердись, дорогая, – услышала она. – Обед так себе. Но мне хотелось пойти куда-нибудь в тихое местечко, где могли бы поговорить. Этот кофе совершенно скотский. Мне не следовало его пить.

Так ведь не очень-то и поговорили, подумала она.

– А если в Шотландию? – теперь спросил он.

– Жить я там не смогла бы! Я им не нужна.

– Мне помнится, ты говорила, что нужна.

– Это было только сразу после того, как Ангус умер. В них говорила обязанность предложить. Они бы в ужас пришли, если б я согласилась. – Она почувствовала, как ее охватывает паника. Он же не может… и наверняка этого не сделает… попытаться бросить ее сейчас в беде.

– Я полагал, это могло бы быть выходом… на какое-то время… для старших мальчиков.

Разом отвергая и хороня все, что могло бы быть сказано еще, она сказала:

– Положим, что могло быть. Только в этом случае я бы их не видела.

Повисла пауза.

– Дорогая, я чувствую себя таким совсем-совсем никчемным. Чертовски жуткая ситуация. Я должен бы заботиться о тебе, а я не могу.

У нее разом отлегло от сердца.

– Знаю, что не можешь. Я это понимаю.

У него лицо прояснилось.

– Знаю, что понимаешь. Ты изумительный человек. – И он в сотый раз принялся говорить ей, как нет у него никакой возможности оставить Вилли, но тут, по счастью, подошел официант со счетом, и он отвлекся, чтобы расплатиться, а она отправилась на поиски дамской комнаты. Подправляя лицо (выглядела она и в самом деле не лучшим образом, утром переусердствовала с косметикой), чувствовала, как душу туманом обволакивает жалость к себе самой. Им некуда пойти, нет места, где они могли бы тихо провести время до отхода ее поезда. Полученное утром на Брук-стрит разрешение (ее оправдание перед Айлой за побег в Лондон) казалось натянутым и искусственным и совсем не обещало впереди никакого успеха, спину ломило от неудобного стула, от ее лучших туфель распухли ноги. Мысль о том, что, когда придет время появиться ребенку, в роддом ее повезет местный таксист, а она даже не сможет сообщить Эдварду, что отправилась, а потом будет приходить Айла и раз за разом талдычить, как похоже дитя на Ангуса и вообще на все семейство Макинтош, наполняла ее чем-то вроде раздражающего отчаяния.

А потом эта жуткая неясность, что делать дальше, где жить, как подыскать дом: у нее почти восемь месяцев, а придется всем этим заниматься. Все это, похоже, чересчур. Она в осаде осмотрительности, одиночества и лжи… Так не годится. Она не должна сдаваться. Решила быть уверенной и жизнерадостной, так, лишь с оттенком беспомощности в делах практических. В последний раз укоризненно ткнула в носик пуховкой с пудрой и вернулась к нему.

– Я подумала, – бодро сообщила она, – что мне лучше всего подыскать квартиру в Лондоне. Или, возможно, даже небольшой домик. Не совсем понимаю, как к этому подступиться, но уверена, что это было бы выходом. Где, по-твоему, мне следует поискать?

Они не без живости обсуждали это, пока он вез ее на Виго-стрит, где остановился возле ювелирного Harvey and Gore, и повел ее покупать подарок.

– Аметисты, – молвил он. – Уверен, мистер Грин, вы сможете подыскать нам прелестные аметисты. – И мистер Грин, по мнению которого, единственным недостатком мистера Казалета было отсутствие титула, потер руки и выставил массу видавших виды кожаных футляров, внутри которых на потертом бархате лежали различные броши, кулоны, ожерелья и браслеты с аметистами, оправленными в золото, иногда с жемчужинами или бриллиантами, а одно, которое особенно понравилось Эдварду, с крохотными камешками бирюзы. – Примерь его, – попросил он.

Ожерелье ей не хотелось: где, скажите на милость, ей его носить? – но она расстегнула пальто и верх блузки, обнажила шею, которая так удачно и так унизительно оказалась для ожерелья слишком велика. М-р Грин пообещал, что цепь можно будет надставить сзади, сделать ее длиннее, но Эдвард сказал: нет, поищите что-нибудь еще. А вот что она хотела, так это кольцо, но как чувствовала: просить его об этом не надо. Вдруг припомнилось, как он вез ее с Лэнсдаун-роуд и швырнул ей на колени шкатулку с драгоценностями Вилли, они высыпались, и ее укололи ревность и горечь. На минуту даже пришла в голову вовсе сумасшедшая мысль: а нет ли целой связки женщин, у которых от него дети… и не привык ли совершенно елейный мистер Грин к его визитам с разными спутницами?..

– Дорогая, взгляни! Как тебе это?

То было колье из подобранных по размеру овальных камней, вправленных в золото, тяжелое, простое и прекрасное. Она села, колье застегнулось на ней, и оно восхищало, а он спросил, понравилось ли ей, и она согласно кивнула: понравилось.

– Если мадам не до конца уверена… – Многолетний опыт подсказывал мистеру Грину, что дамы, случается, покупают вещи, которые им не нравятся или не нужны, или покупают одно, хотя с куда большей радостью приобрели бы что-то другое.

– Единственно только, не знаю, когда я буду его носить.

Ответ прозвучал простой:

– Чепуха, дорогая, разумеется, ты будешь его носить. – И когда мистер Грин отошел упаковать покупку, Эдвард склонился к ней и прошептал: – Ты можешь носить его в постели со мной, – а его усы щекотнули ей ухо.

– Что ж, оно наверняка будет роскошно выглядеть рядом с уставной ночнушкой, – выдавила она из себя.

– Дорогая, ты не носишь уставных ночнушек!

– Нет, но скоро придется. Правительство уже распорядилось, чтоб никаких вышивок на нижнем белье.

– Вот мерзавцы. Видимо, нам лучше прикупить его, пока оно из магазинов не исчезнет.

– На белье нужны купоны, дорогой, а их на всех не хватает.

Эдвард подписал чек, а мистер Грин возвратился с тщательно упакованным белым пакетом.

– Надеюсь, мадам, вам доставит большое удовольствие носить это, – сказал он.

Когда они вышли из магазина, она поблагодарила:

– Дорогой, большущее тебе спасибо. Изумительный подарок.

Они ехали по Бонд-стрит к Пикадилли мимо разбомбленной церкви, вокруг заколоченной досками статуи Эроса и по Хеймаркет. На всех щитах значилась главная новость: «Мальта получает Георгиевский крест!»[9] Нижние окна зданий вокруг Трафальгарской площади были обложены мешками с песком. Около вокзала Чаринг-Кросс медленно вышагивал какой-то старик с плакатом на спине: «Конец света близок». Скворцы то и дело тучами закрывали небо. Договорились, что она приедет на следующей неделе, он поведет ее пообедать и поможет подыскать квартиру.

– Дорогая, сожалею, что не смогу сам принять тебя. Увы, Хью привык по пятницам ездить со мной… ты же понимаешь.

– Ничего страшного, дорогой. Разумеется, я понимаю.

Она понимала, но это не мешало ей заботиться о себе самой.

– Ты самая понимающая девушка в мире, – сказал он, помогая ей подняться в вагон поезда и вручая купленную для нее газету. – Боюсь, Country Life уже не было.

– Неважно. Почитаю все про то, как Мальта получила Георгиевского крест.

Он склонился, поцеловал ее, а потом, выпрямившись, принялся шарить в кармане.

– Едва не забыл. – И положил ей на колени три монеты по полкроны.

– Дорогой! Это еще зачем?

– Тебе на такси, я отвезти тебя домой не смогу.

– Это слишком много. И пяти шиллингов хватит.

– Третья – это медаль Эдварда за храбрость, – улыбнулся он. – За то, что вынесла этот и вправду ужасный обед… и вообще все. Должен лететь, уже к Хью опаздываю.

У нее на глаза навернулись слезы. «Лети», – произнесла она.

После того как он ушел и поезд неспешно загрохотал над рекой, она сидела, глядя в окно (к тому времени в купе были и другие пассажиры), пытаясь разобраться в путанице своих чувств к нему. Обиды, раздражение, даже то, что придется этого ребенка родить без его открытой поддержки, что ей приходится столько денежных беспокойств одолевать, вся эта загвоздка с поисками, где жить, самой устроиться там с четырьмя нуждающимися в заботе детьми – она не знала, каким чудом окажется способной платить за ученье трех мальчиков в школе, не говоря уж об этом, еще одном. Родители Ангуса предложили немного на самого старшего, только у них тоже денег нет, да и мысли у них те же, что и у Ангуса: единственная подходящая школа – это Итон. Разочарование: вот к чему она пришла после четырех лет связи… больше четырех лет вообще-то… и ничуть не преуспела в том, чтобы он ушел от жены и женился на ней… «Пусть даже я и не всегда хотела этого», – мелькнула мысль.

Когда она впервые встретила его, то у нее в голове и в душе все словно просто перевернулось: тогда он казался самым привлекательным из всех знакомых ей мужчин, Ангус же, как поняла она тогда (до чего забавно, что раньше ей это в голову не приходило), был абсолютно никчемен в постели, совсем. Непробиваемый романтик, он увлекся ею потому, что она напоминала ему одну актрису, которую он видел в пьесе Барри и обожал, зато к сексу прибегал нечасто (с извинениями, как можно поспешнее и в темноте), как человек, проявляющий прискорбную, но неоспоримую слабость, с какой она, как ему хотелось, имела бы так же мало общего, как ему грезилось. Эдвард тоже, по-видимому, считал, что секс по большей части дело мужское, но, когда первая прелесть восторга поулеглась, ей все ж пришлось признать, что он, похоже, не воспринимает ее чувств с тем вниманием к мелочам, что приносит удовлетворение, себя же он тешил до того открыто и до того щедро, что в отношениях с ним ей оставалось вести себя со своего рода материнской снисходительностью. Он раздевал ее, любовался ею, никогда не упускал случая сказать после, насколько ему было хорошо, как чудесна она была во всем, и ей стало довольно легко лгать в ответ и думать не об Англии, а о нем. И он устраивал так, что они очень хорошо проводили время и по-другому. Помимо ресторанов, танцзалов, подарков (ощущение такое, что быть с ним словно значило всякий раз отмечать день рождения, который он, по его словам, устраивал) ее привлекала в нем страсть – по тому очевидному факту, что он привлекал внимание едва ли не каждой женщины, которую встречал, но оставался с нею, что наделяло ее ощущением силы и избранности. Разумеется, случались времена, когда она раздумывала, насколько он верен, но тут оказывались замешаны ее неспешно возраставшие долгосрочные притязания на него. Широко смотреть на любую возможность – пусть даже лучшей политикой казалось неподтвержденное прегрешение. После того как Ангус умер, причин желать Эдварда в мужья стало столько и сделались они так тревожно сложны, что, стоило какой-либо из них заявить о себе, как она тут же вновь загоняла их в самые темные уголки под защиту зонтика, каким успела посчитать свою неумирающую любовь к нему. Разумеется, он был ее великой любовью: у нее от него ребенок, если не два, четыре года она терпеливо предоставляла ему себя, стоило ему захотеть, вся ее жизнь вращалась вокруг его присутствия, его отсутствия, его потребностей и его ограничений. Она никогда не заглядывалась ни на кого другого, ей сорок два, а значит, подсказывало чутье, вряд ли сейчас стоит начинать. Она глубоко и безвозвратно предана ему. Когда, как теперь, какая-то дьявольская крупица сомнения пытается возвысить голос, заявляя, что что-то как-то не совсем так в их отношениях, она отвергает сомнение целиком. Если что не так, она не намерена доискиваться. Она любила его – вот и все, что ей требовалось знать.

* * *

– Ты сказал ей?

– Не смог, старина, на самом деле не смог. Уже почти был готов, но не смог. – Потом, различив на лице брата выражение полного осуждающего недоверия, Эдвард прибавил: – Она же в любую минуту родить может, бога ради…

– Этого ты мне никогда не говорил!

– Ну так сейчас говорю. Я просто не в силах огорчить ее. Тем не менее, – выговорил он спустя несколько мгновений, – формальности ей известны. Я никогда ей не лгал.

Повисло молчание. Ему удалось до Ли Грин добраться, прячась от этого разговора за лихорадочными обсуждениями конторских дел, в которых у них не было согласия, только он знал: Хью его спросит. Так же, как знал, что теперь в любую минуту он задаст следующий вопрос.

– Ребенок твой?

– Да.

– Боже! Ну и дела! – Тут он заметил, что его брат одной рукой достает из кармана сигарету, удерживая руль другой рукой, и самого его при этом даже дрожь пробивает, и, сделав усилие, прибавил: – Бедный малый! Это ж кошмар, должно быть! – Сделав еще усилие (поскольку представить себе не мог, что у кого-то без этого мог бы быть ребенок), выдавил: – Ты, должно быть, очень крепко в нее влюбился.

И Эдвард признательно отозвался:

– Еще бы! Влюбился, и давно.

После этого, пока они ехали обратно к дому, в котором больше не было Сибил, Хью больше к этой теме не возвращался.

* * *

– Мисс Миллимент, милая моя! Когда же это случилось?

– О-о… незадолго до Рождества, по-моему. На венке еще оставалось прилично ягод, а те подснежники за воротами конюшни еще не взошли, так что, думаю, должно быть, тогда и было. Я воспользовалась чемоданом как подпоркой, и какое-то время он, казалось, служил сносно, пока, как сами можете видеть, не сломался от нагрузки.

Сломался, точно. Вилли, как только вошла в комнату мисс Миллимент в домике конюшни, сразу поняла, что не только кровать (поломка, которая была причиной ее посещения) нуждается во внимании, а в общем-то меблировка и практически все, чем владела мисс Миллимент. Открытая дверца платяного шкафа пьяно висела на одной петле, выставляя напоказ одежду, ту самую, в какой она приехала два года назад и которая не только ощутимо нуждалась в чистке, но и, как предвидела Вилли, уже не подлежала починке. Тогда комнату торопливо обставили по указаниям Дюши, однако викторианское отношение той к спальням, занятым либо внуками, либо прислугой, зиждилось на том, что в них не должно содержаться ничего, кроме самого необходимого, необходимое же состояло из мебели, которую при любых иных обстоятельствах выбросили бы. Вилли вспомнила, как спрашивала мисс Миллимент, есть ли у той прикроватная лампа и стол для письма, и, когда та ответила, что у нее нет ни того ни другого, то просто распорядилась, чтобы эти вещи отправили в домик. Но прийти и взглянуть самой так и не удосужилась. Ей стало стыдно.

– Мне жаль, Виола, дорогая, что я доставляю столько хлопот.

– Вы тут ни при чем. Это моя промашка. – Опустившись у кровати на колени, она попробовала вытащить зазубренную сломанную ножку кровати из чемодана, крышку которого та разворотила, матрац при этом неловко накренился почти до земли. – Это же до ужаса неудобно, представить себе не могу, как вы тут глаза-то сомкнуть могли. – Извлечь сломанную ножку не удалось, и, чувствуя вину за создавшееся положение в целом, она заявила: – Вы на самом деле могли бы раньше сказать мне!

– Полагаю, должна была. Во всяком случае, это не ваша вина, Виола. Не могу позволить вам чувствовать такое.

И у Вилли появилось мимолетное ощущение, словно она вновь в школьном классе, где, случалось, она говорила одно, а чувствовала другое, – и это всегда было заметно.

Остаток того дня она провела за переоборудованием комнаты мисс Миллимент. Прежде всего это значило убедить Дюши. Хранилось много мебели из домика Груши, которую она легко могла бы взять, ничего не говоря свекрови, однако постепенно выяснилось еще одно постыдное обстоятельство: прислуга не убирала комнату мисс Миллимент, а всего-то обременяла себя тем, что раз в неделю укладывала стопку чистых простыней на нижнюю ступеньку узкого крылечка домика. На все остальное ее имущество, нуждавшееся в стирке, внимания не обращалось, и Вилли обнаружила, что сырая ванная комнатушка полна замоченных панталон, нижних рубашек и чулок, которые мисс Миллимент стирала в ванне, при том что возраст, грузность, близорукость и неумение сводили на нет ее способности заниматься домашними делами. Комната ее утопала в грязи и пропахла старой одеждой.

– Я вычищу комнату, Дюши, дорогая, но, право, полагаю, что одна из служанок должна застилать ей постель, вытирать пыль и прочее.

Дюши рассердилась и звонком вызвала Айлин, заметив:

– Прислуга всегда ведет себе гадко по отношению к гувернанткам.

– На мой взгляд, Дотти или Берта еще не в том возрасте, чтобы успеть набраться опыта общения хотя бы с одной гувернанткой.

– Согласна, но это традиция. Они наслышатся о них от миссис Криппс или Айлин. Но не тревожься, дорогая. Прислугу можно заставить убирать эту комнату.

– Вообще-то я предпочла бы это сама делать. – Она не сказала, что для нее невыносимо выставлять напоказ слугам жалкое убожество мисс Миллимент, но Дюши поняла.

– Видимо, так будет лучше, – кивнула она. – Ах, Айлин, пожалуйста, пошлите ко мне Дотти и Берту.

На кухне в тот день обеденное время шло напряженно. Дотти с Бертой так и сыпали дерзкими и мученическими оправданиями: никто им не говорил про уборку в домике, откуда им было знать? Ей тоже никто не говорил про готовку для гувернантки, напирала в ответ миссис Криппс, так ведь и так ясно, что едой нужно снабжать всякого, кто в доме живет. Айлин несколько раз повторила, что к ней это отношения не имеет и что она уверена: заниматься надо собственным своим делом, – только она не может не сочувствовать этой несчастной старой леди. Берта залилась слезами и заявила, мол, что ни случись, всегда ее обвиняют. Тонбридж напомнил женщинам, что идет война, вследствие чего он, хотя двигать мебель и не его дело, естественно, приложил к тому руку, когда попросили. Эди совсем ничего не говорила. В то время стоило ей хотя бы рот открыть, так миссис Криппс голову бы ей оторвала или ядовитое замечание отпустила про людей, которые бросают других в беде, лишь бы немножко пофорсить и вырядиться в военную форму. Через четыре недели она уйдет, твердила она себе, а тогда только они ее и видели. Помимо тарелки самой Мадам, она разбила миску для пудинга, две чашки и кувшин, из которого Мадам цветы поливала, – всякий раз после того, как миссис Криппс окликала ее, у нее все само из рук вываливалось. Во время чаепития сказано было очень мало.

К обеду Вилли освободила комнату ото всего, имущество мисс Миллимент сложила на чехол, расстеленный на полу небольшой прилегающей спаленки, запаслась куском мыла, жесткой щеткой и ведром. Тогда-то она и обнаружила, что электрический водонагреватель в ванной не работает и что бедняжка мисс Миллимент обходится без горячей воды бог знает с каких пор. Она вернулась в дом, вызвала по телефону электрика, позаимствовала из детской электрический чайник Эллен и принялась за весьма неприятное дело – мести и скрести пол. Состояние гардероба мисс Миллимент ужаснуло ее, и она решила свозить ее в Гастингс или Танбридж-Уэлс пополнить его. У нее, должно быть, набралось несколько купонов на одежду, и, если в магазинах уже нет подходящих нарядов, они смогут купить ткани и пошить из нее. Сибил помогла бы в этом, подумала Вилли, в который уже раз осознавая, как сильно она тоскует без нее. Она так и не смогла установить сколько-нибудь близких отношений с Зоуи, она, разумеется, тянулась и к Дюши, и к Рейчел, зато с Сибил она могла посплетничать, посудачить о детях и собственной их юности, о первых порах замужества, а иногда и припомнить то, что простиралось во времена, когда они не носили фамилию Казалет. Брат Сибил погиб на войне, ее мать умерла в Индии, когда дочке было три года, и почти всем ее воспитанием до десяти лет занимались преданная айя, няня-индианка, да слуги в доме ее отца, а потом отец привез ее с Губертом обратно в Англию и оставил их там на попечение своей замужней сестры, которая отправила обоих детей в интернаты, где те сильно скучали по дому. Каникулы были только тем лучше, что они общались друг с другом, так и не поладив со своими кузенами и кузинами: «У нас был свой тайный язык, урду, которого они, конечно, не понимали, вот и не терпели нас, а тетя моя нас винила в том, что мы с ними не ладим». Она помнила довольно ровный, очень английский голос Сибил, каким она говорила это, как она добавила, что на урду они говорили куда больше, чем на английском, к которому относились как к языку чужих нудных взрослых. Зато, когда она спросила, может ли Сибил и сейчас говорить на урду, та ответила, что нет, никогда не говорила на нем с тех пор, как брат погиб. Погиб он перед самым заключением мира: горе мучило ее, когда она повстречала Хью.

Особенно они сблизились в последние недели, с того самого утра, когда Вилли, войдя к Сибил в комнату узнать, не захочет ли она позавтракать в постели, застала ее рыдающей.

– Закрой дверь! – прикрикнула Сибил. – Не хочу, чтоб кто-то слышал. – Вилли, закрыв дверь, присела на кровать и держала Сибил, пока та, успокоившись, не заговорила: – Я думала, что мне лучше становится, только – нет. – Последовало молчание, а потом, впившись взглядом в Вилли так, что та не могла отвести глаз, она выговорила: – Мне ведь не лучше, да? – И прежде чем Вилли собралась с духом, чтобы ответить, Сибил неожиданно произнесла: – Нет, не говори. Не хочу знать. Я обещала Хью, что… просто оттого, что пару ночей плохо спала… ради всего святого, Вилли, не говори ему, что я так расклеилась. Ничего не говори – и никому.

И Вилли, знавшая, что Хью знал, но что и от него было истребовано такое же обещание, могла лишь закрыть глаза на эти блуждания в семейном лабиринте. Она обратилась к д-ру Карру, старалась уговорить того свести супругов вместе, поговорить, каждому взглянуть на происходящее в действительности. «Ведь каждый из них, – убеждала она, – считает, что делает лучше другому. Я и подумать не могу, чтобы вмешиваться в это. Каждый считает, что это последнее, что можно сделать для другого, понимаете». Она замолкла. Доктор заметил, что, по его мнению, она хорошо справляется с обязанностями сестры милосердия.