Книга: Социология науки

Социология науки

Научный редактор Олеся Кирчик

© Presses Universitaires de France, 2013

© Перевод на рус. яз. Издательский дом Высшей школы экономики, 2017

Я должен поблагодарить моих коллег Пьера Доре, Мишеля Дюбуа, Робера Ганьона, Мишеля Гроссетти, Камий Лимож, Жерома Лами, Себастьена Мосба-Натансона, Арно Сен-Мартена, Виктора Сточковского и Жан-Филиппа Варрена. Эти коллеги не только нашли время прочитать, целиком или частично, рукопись, но также сформулировали комментарии и пожелания, которые оказались для меня весьма полезными. Спасибо также Венсану Ларивьеру и Жан-Пьеру Робитаю за оформление рисунков.

Науки, понимаемые в широком смысле как изучение природы, основанное на разуме, наблюдении или эксперименте, могут быть рассмотрены с разных сторон. Если мы понимаем под науками корпус методически полученных и признанных за истину знаний, то они могут стать объектом философского анализа[1]. Если мы рассматриваем науки с точки зрения их эволюции во времени, то у них, безусловно, есть своя история[2]. Если мы представляем себе науки как творческий процесс, то здесь есть работа для психологов[3]. После Второй мировой войны науки обрели новую политическую силу, поэтому политологи поставили вопрос об отношениях между политической властью и наукой[4]. Что же касается экономики, она интересуется больше изобретениями и инновациями, чем науками как таковыми[5]. Наконец, в качестве институционализованных социальных практик науки могут стать предметом социологического изучения. В отличие от психологии науки, все еще слабо развитой, и политологии науки, которая пока не является полноценной специальностью в составе университетских кафедр политических наук, история, философия и социология науки в 1960–1970-е годы стали относительно автономными специальностями. У каждой из них есть свои кафедры, журналы и ученые общества. Их общий предмет – наука – создает предпосылки для их взаимодействия, которое происходит в разные моменты и с разной интенсивностью. Так, история научных идей поднимает вопросы, важные для эпистемологии, которая видит в исторических фактах предмет для философствования, а социальная и институциональная история вряд ли сможет уйти от вопросов социологического порядка. Наконец, социологи часто заимствуют свой материал у историков, и некоторые из них утверждают, что сама эпистемология имеет социальные основания[6]. Хотя наука как общественный институт появляется в XVII в., а деление на дисциплины происходит в XIX в., науки становятся предметом социологической рефлексии главным образом начиная с 1930-х годов. Как и в случае истории и философии науки, первыми внесли вклад в развитие этой новой области сами ученые, задавшиеся вопросом о своих практиках и о порой довольно непростых отношениях между наукой и обществом. Еще в начале 1950-х годов половина публикаций по социологии науки приходилась на долю ученых, более четверти – на долю историков и философов, и только незначительная оставшаяся часть была авторства профессиональных социологов[7]. В течение 1970-х годов социология науки переживает настоящий подъем, связанный с созданием журналов и ученых обществ: журнал «Science Studies» (1971), который стал позднее называться «Social Studies of Science» (1975), и «Science Technology and Human Values» (1976), официальный журнал общества «Society Studies of Science», которое было создано в 1975 г. В 1981 г. была основана Европейская ассоциация по изучению науки и техники (European Association for the Study of Science and Technology), объединившая исследователей, занимавшихся изучением научной динамики[8]. В развитии социологии науки можно выделить три больших периода. Первый, с конца 1930-х до начала 1970-х годов, отмечен работами американского социолога Роберта К. Мертона (1910–2003), который создал первую социологическую теорию науки как относительно автономной социальной системы с присущими ей ценностно-нормативными регулятивами. Анализ Мертона происходит на макро– и мезосоциологическом уровнях: вопросы касаются институциональных и нормативных структур, организующих научную практику. При этом подходе используются главным образом количественные методы и опросы.

Во второй период, который начинается примерно в 1970 г., появляется концепция, носящая более конфликтный и более критичный по отношению к научному развитию характер. Новое поколение социологов отказывается от анализа институтов и критикует мертоновские нормы как не совсем соответствующие реальной практике и не имеющие объяснительной силы. В фокусе их внимания оказываются социальные процессы конструирования знания. Тем самым вновь обретают актуальность вопросы, относящиеся к социологии знания – области исследования, получившей заметное развитие в межвоенный период, но заброшенной сразу после Второй мировой войны. Данный подход, настаивающий на активной роли социальных акторов в производстве знания, станет преобладающим в конце 1970-х годов и получит название «конструктивистской» и «релятивистской» социологии научного знания. Предпочтительным в этот период становится метод кейс-стади, т. е. изучение конкретных случаев, исторических или современных. Анализ производится главным образом на микросоциологическом уровне – взаимодействия между акторами, на базе качественных наблюдений и интервью.

Релятивистский характер конструктивистских работ, которые не всегда проводят четкое различие между методологическими позициями и эпистемологическими постулатами, породил множество споров[9]. Из-за того что изложение этих споров может оказаться слишком долгим и, что еще важнее, поскольку эти споры носили скорее философский, чем социологический характер, мы не станем здесь на них останавливаться, ведь они не внесли решающего вклада в изучение динамики науки. Эти споры утихли в начале 1990-х годов, так как релятивистский радикализм приводил лишь к солипсизму[10]. Третий период в развитии социологии науки начинается в 1990-х годах. Так, можно наблюдать возвращение к институциональному и нормативному анализу, а также к вопросам макросоциального уровня, которые были важны в начальный период развития социологии науки: отношения между знаниями и демократией или связи между науками, политикой и экономикой. Как и в предшествующие периоды, социальный и политический контекст конца XX в., когда неолиберальное видение общества и его институтов достигнет наибольшего влияния, станет ориентиром для социологов науки.

Предмет нашей книги – социология науки, а не социологи науки. Поэтому наша задача состоит не в том, чтобы сделать критический обзор огромного и многообразного массива литературы по этой теме. Вместо этого мы предложим синтез самых значительных работ в данной области, призванный осветить динамику науки начиная с XVII в. Социологи науки, особенно с 1970-х годов, все чаще придают своим работам форму полемики со своими оппонентами, делают акцент на своих с ними разногласиях и сводят к минимуму значение их влияния на свои труды. Однако на самом деле эмпирические результаты, полученные более чем за 50 лет исследований, а также основные понятия являются плодом совместных усилий в большей степени, чем это принято думать. В действительности разница между исследованиями, которые сменяли друг друга в течение десятилетий, связана скорее с различием в масштабе наблюдений, нежели с тем, что последующие исследования могли оказаться правильнее предшествующих. Строго указывая уровень наблюдения (микро-, мезо– или макро-), можно избегнуть лишних споров и ложных оппозиций. Ведь макросоциальный анализ нормативной системы науки часто напрасно противопоставляют интеракционистскому анализу обменов мнениями между учеными в контексте дискуссии или работы отдельной лаборатории. И в самом деле, какому физику пришло бы в голову оспаривать закон идеального газа на основании того возражения, что перемещения атомов в действительности случайны и непредсказуемы? Эти уровни, конечно, зависят друг от друга, потому что верхний (макро-) уровень служит рамкой для нижестоящих уровней (мезо– и микроуровней). В зависимости от поставленных задач и избранного метода анализ может быть проведен на одном из этих уровней или же при их сочетании.

Вначале мы поставим вопрос о социокультурных основаниях, которые делают науку возможной, и мы увидим, как научный мир взаимодействует с другими общественными институтами (гл. I). С момента своего зарождения в XVII в. наука сама является общественным институтом, поэтому мы напомним о способах ее институционализации и распространения, а также о многообразии мест, в которых ею можно заниматься (гл. II).

Институционализация обеспечила науке определенную автономию по отношению к другим социальным сферам: она стала все больше управляться своей внутренней динамикой. В основе этой динамики лежит нормативная система, регулирующая отношения между учеными и реагирующая на споры, вызванные вопросами первенства, а также на случаи интеллектуального мошенничества (подлоги научных результатов), которые встречаются все чаще начиная с 1990-х годов. Как и всякая другая общественная система, наука имеет свою иерархию, стратификацию и борьбу за признание, которые находятся в самом средоточии ее динамики.

Наконец, существование многочисленных споров (контроверз) между учеными ставит вопрос о роли социальных факторов в процессе производства и апробации научных знаний. Определяется ли достоверность научных результатов только по рациональным критериям логической последовательности и соответствия эмпирическим фактам, или она также может быть рассмотрена в качестве результата тех социальных процессов, которые объясняют, почему одним и тем же фактам ученые могут предложить разные объяснения? (гл. IV).

В ходе этого краткого рассмотрения читатель получит более полное представление о социальных факторах, которые повлияли на ход развития и последовательных изменений в разных областях науки начиная с XVII в. Он также сможет получить представление о концептуальных инструментах и методах, созданных социологами науки для изучения динамики научной деятельности.

Коротко поясним, что стоит за употреблением нами термина «наука» в единственном или во множественном числе[11]. Мы будем использовать множественное число, чтобы напоминать о том, что науки различаются между собой по методу и предмету и что у них могут быть разные социальные последствия. Но несмотря на особенности каждой из них (исключая математику, которая представляет собой язык формального доказательства), разные науки объединяет идея наблюдения, опыта и объяснения феноменального мира. Поэтому мы будем использовать единственное число, говоря о научном подходе, «методе» или этосе науки в целом.

I. Социокультурные основания наук

Какие социальные и культурные факторы, в общих чертах, способствовали возникновению и развитию наук? Одно дело, когда отдельный индивид задается вопросами о природе вещей и причинах тех изменений, которые он в них наблюдает. Иное дело, когда такая любознательность получает общественное признание и, более того, поощрение посредством создания соответствующих социальных институтов. Так, социологов интересует взаимосвязь между ценностями и отношением (враждебным или, напротив, благосклонным) к научным дискурсам и практикам. Точнее, они занимаются изучением вопросов, касающихся связи между науками, демократией и экспертной оценкой (expertise), а также роли культурных и религиозных ценностей в общественном восприятии науки.

Ценности, верования и религиозные доктрины рассматривались в специальной литературе как в качестве положительного фактора, который объясняет институционализацию науки в Англии в XVII в., так и в качестве препятствия для развития науки. Впрочем, их влияние на разные научные области не является одинаковым. Например, астрономия в XVII в. и биология во времена Дарвина опровергли глубоко укоренившиеся религиозные представления в намного большей степени, чем современные им химия или математика. В ответ они испытали давление со стороны религиозных групп, которые стремились ограничить общественное влияние этих наук и их преподавание, а иногда и саму возможность заниматься этими науками.

Несмотря на утрату христианством влияния на светскую власть начиная с XIX в., религиозные ценности сохранили важное общественное значение. Иногда они находят себе ярых поборников в некоторых социальных движениях или политических партиях. И если такие люди приходят к власти, могут приниматься законы, запрещающие те или иные виды исследований. Достаточно напомнить, что в США имели место многочисленные судебные процессы между учеными и христианскими фундаменталистами, стремившимися с 1925 г. запретить или скорректировать преподавание теории эволюции Дарвина на уроках биологии. В подобных спорах сталкиваются интересы хорошо организованных групп. Следует отметить при этом, что и демократическое государство может ограничить исследование определенных предметов. Примером может быть решение запретить использование средств федерального бюджета для финансирования исследований эмбриональных стволовых клеток, принятое в 2001 г. президентом США Дж. У. Бушем, известным защитником христианства[12]. Споры об отношениях между наукой и религией то и дело возобновляются. Это только подтверждает вывод социолога Роберта К. Мертона о существовании скрытой или явной враждебности по отношению к науке во многих обществах. Причины и масштабы этой враждебности видоизменяются во времени и в пространстве самым непредвиденным и нелогичным образом[13]. Это структурный конфликт, который в значительной мере вырастает из противоречия между ценностями науки (объективность, непредвзятость и т. д.) и ценностями других социальных институтов. Вследствие религиозных верований и идеологических убеждений некоторые типы научных объяснений мира могут становиться неприемлемыми. Не следует, впрочем, полагать, что они не могут, при определенных обстоятельствах, создавать и благодатную почву для развития наук. Например, тот же Буш воспрепятствовал исследованию стволовых клеток человеческих эмбрионов, однако при этом поддержал изучение стволовых клеток взрослых людей, а также работу по их «перепрограммированию», в результате которого они могут вновь стать плюрипотентными (многофункциональными) или даже тотипотентными. Тем самым был открыт путь для альтернативного исследования, избавляющего от необходимости использовать клетки эмбрионов.

Ботаник Альфонс Декандоль предложил первое систематическое исследование отношений между наукой и конфессиональной принадлежностью на основе данных об иностранных членах академий наук в XVII и XVIII вв. Вопреки названию, его сочинение «История наук и ученых на протяжении двух веков», увидевшее свет в 1837 г., представляет собой в действительности социологический анализ «социальных причин» (по его собственному выражению), которые повлияли на развитие современных наук в европейских странах. Декандоль выделил 20 благоприятствующих науке факторов[14]. Несмотря на то что о влиянии некоторых из них можно судить только гипотетически, в случае религии, по его словам, «возможно получить прямые доказательства, основанные на фактах»[15]. Сопоставляя численность последователей различных религий среди населения разных стран с конфессиональной принадлежностью членов основных академий наук, он ясно показывает непропорционально высокую распространенность научных карьер среди протестантов в сравнении с католиками. На эту связь между наукой и протестантизмом позже укажет и социолог Макс Вебер в своем исследовании роли протестантской этики в развитии капитализма[16]. Однако решающее слово в этой дискуссии принадлежит Мертону. Согласно «тезису Мертона», который до сих пор обсуждается в специализированной литературе[17], «сквозь все принципы пуританства проходило все то же прямое их соответствие атрибутам, целям и результатам науки»[18]. Эта пуританская этика, которая «действенно навязала человеку обязанность интенсивного сосредоточения на мирской деятельности с опорой на опыт и разум как основания действия и веры»[19], стимулировала развитие наук в Англии во второй половине XVII в., освящая те ценности, которые являются также ценностями науки. Так наука обрела признание в обществе с сильной религиозной культурой. Как и Декандоль, Мертон анализирует состав членов – основателей Лондонского королевского общества и находит, что среди них преобладали пуритане (63), хотя в общем составе населения последние составляли меньшинство. То, что протестанты по разным причинам широко представлены среди ученых в эпоху институционализации науки, не подлежит сомнению. Но из этого не следует делать вывод, что католическая религия несовместима с научной деятельностью. Сам Вебер напоминает, что «основания современных естественных наук были заложены на католических территориях и в католических головах, в то время как методичное применение науки для практических целей – в основном дело рук протестантов»[20].

Наука, демократия и экспертиза

Многие думали, как мы только что увидели, ошибочно, что религия не может не противодействовать развитию науки. Нередко также ошибочно полагают, что науки процветают только при демократии. Однако уже в 1830-е годы Алексис де Токвиль привлек внимание к проблеме отношений науки и демократии. Во втором томе своего великого сочинения «Демократия в Америке» он отмечал трения между ценностями демократии и ценностями, которые могут способствовать продвижению беспристрастной науки. Впрочем, он разделял науку на три области. Первая «включает в себя наиболее чистые теоретические принципы и абстрактные понятия, практическое применение которых пока еще не известно или же осуществимо в далеком будущем». Вторая «состоит из общих истин, которые, все еще основываясь на чистой теории, между тем ведут прямым и коротким путем к практике…». Наконец, Токвиль выделяет третью область: «методы практического приложения и средства реализации научных знаний», которые сегодня рассматривают зависящими скорее от техники, чем от науки[21].

В двух первых определениях можно распознать деление на «чистую» и «прикладную» науку. Согласно Токвилю, чистая наука, стремящаяся познать первопринципы, требует времени и размышления, которые являются в большей степени аристократическими ценностями. В то время как «естественная и неизбежная» тенденция демократических институтов – требовать от науки «лишь немедленных, практически полезных результатов». Вместе с тем он допускает, что в демократических обществах «число занимающихся научной деятельностью… становится огромным». И хотя это часто имеет следствием «невнимание к теории», а также создание «весьма скромных» результатов и «несовершенных» произведений, «совокупный эффект», напротив, «всегда очень внушителен»[22]. Чтобы компенсировать отсутствие интереса к теории, он взывал к тем, кто «призваны в наши дни управлять народами», сделать своей целью «поддержание чистых теоретических исследований и воспитание в людях страстной жажды познания». Одним словом, истинно просвещенное государство должно создавать условия для исследований, которые приводят к большим открытиям, поскольку эти условия в демократическом обществе не создаются самопроизвольно.

Токвиль понял, «что прогресса в практических науках нельзя добиваться в течение длительного времени, не уделяя внимания развитию теоретических дисциплин», и он предсказывал даже возможный закат научного знания. «Поэтому нам не следует утешать себя мыслью о том, что варвары от нас еще далеко, так как помимо народов, позволяющих силой вырвать светоч истины из своих рук, есть и другие, сами, собственными ногами затаптывающие его»[23].

Хотя Токвиль осознал важность гражданских объединений, он не предвидел того, что защита «чистой науки» станет в большей степени делом научных ассоциаций и их представителей, нежели просвещенных правителей. В самом деле, начиная с середины XIX в. сами ученые займутся продвижением науки и станут активно бороться с «антинаучными» идеологиями, объединившись в организации, такие как Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS), основанная в 1848 г. по образцу Британской ассоциации (BAAS), созданной в 1831 г. Члены этих организаций будут использовать различные площадки с целью поддержки бескорыстных научных исследований. Так, в 1870 г. британский химик, президент Лондонского химического общества А. У. Уильямсон произносит на открытии факультета точных наук университетского колледжа «Речь в защиту чистой науки», в которой он открыто требует «признания государством чистой науки как существенного элемента национального величия и прогресса»[24]. Через тринадцать лет после этого, в 1883 г., американский физик Г. А. Роуланд в свою очередь выступит в защиту чистой науки, используя то же заглавие, что и Уильямсон, для своей инаугурационной речи в качестве вице-президента Секции Б AAAS. В «Речи в защиту чистой науки» (A Plea for Pure Science), опубликованной в журналах «Science» и «Nature», звучат токвилевские нотки: «Тем, кто хочет посвятить себя чистой науке в этой стране, требуется большое мужество для противостояния общественному мнению»[25].

Смысл этих публичных выступлений видных ученых становится понятнее в свете наблюдения Макса Вебера, согласно которому наука и вера разделены лишь «невидимой чертой», «ведь вера в ценность научной истины не что иное, как продукт определенной культуры, а совсем не данное от природы свойство»[26]. Иначе говоря, чистая и беспристрастная наука есть культурный продукт, который не может быть принят за данность, но требует защиты и продвижения, так как всякая научная практика основывается в конечном счете на культурных ценностях.

В середине 1930-х годов в журнале «Philosophy of Science» вышла статья Мертона «Наука и социальный порядок». В ней автор развивает рассуждение Вебера, отмечая, что вера в науку может также переходить в сомнение или даже в неверие и что постоянное развитие наук в качестве практик, основанных на разуме и эксперименте, требует присутствия в обществе определенных неявных допущений и институциональных правил[27]. Враждебность по отношению к некоторым наукам может проявляться по-разному. Для одних методы и результаты наук противоречат некоторым ценностям, которые они считают важными. Для других проблематичны скорее некоторые ценности, связанные с наукой, так как они основываются на критическом духе и на требовании эмпирических или логических доказательств, которые несовместимы с религиозными или иными догмами. Мертон, впрочем, показывает, что в основе общественного одобрения научного знания также лежат ценности и что нет смысла в том, чтобы противопоставлять «ценность» и «рациональность», как если бы «рациональность» сама не была культурной ценностью.

Мертон иллюстрирует свои слова об истоках враждебного отношения к науке в обществе на примере нацистской Германии. Наука универсальна, а всякая расовая или идеологическая доктрина вводит некий внешний по отношению к науке элемент, который может повредить ее развитию, задавая критерии, оказывающие на нее извращенное воздействие. В более общем смысле антиинтеллектуальный климат, при котором предпочтение отдается людям действия перед людьми абстрактной мысли, может, согласно Мертону, ограничить масштаб научной деятельности.

Социологи следующего поколения, размышляющие о развитии наук в 1950-е и 1960-е годы, согласятся с аргументацией Мертона и предположат, что существует естественное сродство между наукой и либеральной демократией[28]. Исходя из этого, либеральная концепция науки примет в качестве идеального типа относительно автономную и саморегулируемую практику в рамках сообщества ученых, которые выбирают интересующие их проблемы свободно, без оглядки на запросы общества.

Социолог Джозеф Бен-Давид, отмечая, что начиная с 1950-х годов ученые привыкли в вопросах финансирования исследований рассчитывать только на государство, заметил, что это может представлять опасность для автономии науки. Согласно его мнению, типы финансируемых научных исследований связаны с социальными функциями, которые несет источник выделяемых средств. Чаще всего государственные органы будут финансировать самые важные для государства проекты, такие как исследования в сфере обороны или здравоохранения, в ущерб менее приоритетным и не находящимся в сфере их ответственности областям. Кроме того, авторитарное правительство может, как это часто бывало в СССР в 1940-е и 1950-е годы, целиком запрещать определенные виды исследований[29]. Очевидно, диктатуре во власти намного проще навязывать науке определенный курс, чем демократическим режимам, в которых мандат выборных политиков частично связан с их способностью отвечать на различные запросы, выдвигаемые общественными движениями и группами давления. Однако развитие исследований в Советском Союзе, как и в Китае, довольно ясно показывает, что гарантией роста науки является не столько либеральная демократия как таковая, сколько доминирующие в обществе культурные ценности, такие как вера в прогресс, и особенно практическая польза, которую они могут принести обществу или, по крайней мере, его правителям и господствующим группам.

Впрочем, как подчеркивал уже Огюст Конт[30], развитие наук с необходимостью влечет за собой все большую специализацию. Ученый, желает он того или нет, принимает требования своего рода культа экспертного знания (expertise), который лишь увеличивает дистанцию между специалистом и обычным гражданином. Этот культ также может становиться причиной враждебного отношения к науке, которая начинает восприниматься как антидемократический и даже авторитарный институт. Как бы то ни было, на практике это размежевание между экспертами и «профанами» несет в себе риск породить враждебность скорее в таких сферах, как здравоохранение и охрана окружающей среды, чем в более абстрактных дисциплинах, подобных физике или математике.

С 1990-х годов вопрос об отношениях между экспертами и «профанами» вызвал новый интерес со стороны социологов науки. В самом деле, увеличение числа публичных дебатов и общественных движений, подвергающих критике различные практические результаты научных открытий, которые относятся к области окружающей среды (реакторы и ядерные отходы), питания (ГМО) и здоровья (эпидемия СПИДа или «коровьего бешенства»), вновь поднимает вопрос о роли экспертов в коллективных решениях. В этом контексте на передний план выходит вопрос о правомерности участия «профанов» не только в определении исследовательских направлений, но также в выборе объектов и методов исследования.

Важные изменения в отношениях между «профанами» и экспертами произошли в 1980-е годы. К примеру, Стивен Эпштейн изучил деятельность групп пациентов, больных СПИДом, имевшую целью изменение правил проведения клинических испытаний таким образом, чтобы принималась во внимание точка зрения пользователей, т. е. самих больных[31]. До сих пор любое научное решение зависело исключительно от признанных в данной области специалистов. С помощью многочисленных публичных акций и других форм давления на наиболее влиятельных американских исследователей и на организации, ответственные за исследование проблемы СПИДа, активистам удалось изменить состав разнообразных научных комиссий, включив туда представителей пациентов.

Таким образом, в конце 1980-х годов возникли новые способы консультаций и принятия решений, в частности «консенсусные конференции», которые включают с этих пор представителей различных социальных групп. Так, создаются смешанные форумы, на которых встречаются ученые, обладающие авторитетом в данной области, и представители граждан, заинтересованных в обсуждаемом вопросе[32]. Хотя до сих пор подобные форумы затрагивали в основном вопросы здоровья, технологии и окружающей среды, закономерно встает вопрос об их возможном расширении для определения приоритетов исследований в самых отдаленных от повседневных забот граждан областях, таких как астрономия, физика элементарных частиц или геномика[33].

Вместе с тем было бы ошибкой говорить о «профанах» в целом, противопоставляя их «экспертам». Стоит принять во внимание, что для плодотворного взаимодействия с «экспертами» «профаны» вооружаются знаниями на уровне, часто сравнимом с экспертным, хотя они и не располагают соответствующими дипломами. Кроме того, знания, приобретенные при помощи систематического чтения научных публикаций и учебников, часто ограничиваются узкой темой дебатов. В случае СПИДа, например, очевидно, что эффективность действий активистов во многом определяется их высоким уровнем образования, а их представители сами часто являются профессионалами (врачи, профессора, ученые, санитары). Иначе говоря, они обладают культурным капиталом, благодаря которому способны приобретать знания, необходимые для общения с учеными на равных. Эти активисты отличаются от ученых в большей мере своим социальным статусом (они не всегда работают в научной сфере), чем уровнем своих познаний. Граждане, участвующие в смешанных форумах, не являются просто «профанами», но экспертами от гражданского общества, обязанными своим авторитетом признанию в качестве представителей группы давления (лобби). Внутри их собственной группы они зачастую воспринимаются как «эксперты», вследствие чего и здесь воспроизводится оппозиция, против которой они изначально боролись[34]. Дистанция между «профаном» и «экспертом» относительна и изменяется в зависимости от области и типа притязаний. Естественно, это изменение отношений между гражданами и учеными связано с повышением общего уровня образования. Но также оно связано с простым, быстрым и бесплатным доступом, в частности благодаря Интернету, ко всей совокупности результатов исследований, которые ранее затруднительно или невозможно было получить и осмыслить.

В конце XIX в. установился негласный общественный договор, согласно которому ученые признавались объективными и нейтральными экспертами и наделялись правом самим определять, что такое «хорошая» наука, и производить знания, которые благодарное общество принимало бы с полным доверием. Этот договор, как кажется, достиг своего апогея к концу 1950-х годов.

Впрочем, модель «республики ученых» всегда была скорее идеалом, нежели реальностью, так как в конечном итоге бюджетные средства на науку распределяются не самими учеными и не они, а избранные власти (или руководители) определяют приоритеты финансирования. Чаще всего ученые продолжают сохранять контроль над качеством финансируемых проектов благодаря своему присутствию в оценочных комиссиях, но нельзя забывать, что немалое число проектов отбирается непосредственно политиками на основании скорее их предвыборных обещаний, чем научной ценности, с целью облагодетельствовать тот или иной регион, город или организацию. Автономия этой «республики» всегда относительна и подчинена общественным, культурным и экономическим изменениям, которые происходят в обществе.

Согласно Бен-Давиду, существуют про– и антинаучные циклы, за которыми стоит относительно простой общественный механизм: важные научные открытия могут стимулировать сциентистские и утопические движения, которые предсказывают наступление светлого будущего. Так получилось с физикой Ньютона, которая, став популярной в XVIII в., послужила основой для Просвещения и для утопической веры в могущество знания. И несмотря на то, что эта вера нашла свое парадоксальное воплощение в атомной бомбе, ньютоновская физика олицетворяла собой идеологию прогресса вплоть до конца 1950-х годов[35]. Можно также привести в пример утопию «постчеловечества», ставшую идеологическим плодом технического прогресса и открытий в когнитивных науках начиная с 1980-х годов[36]. В конечном счете такие тенденции порождают лишь разочарование в возможностях человеческого разума, ведь наука не в силах ответить на все вопросы морали и этики. И тогда, как говорит Бен-Давид, имеет место реакция отторжения науки: за Просвещением приходит романтизм; сциентистский оптимизм 1950-х годов уступает место в 1960-е годы экологическому движению и критике, обвиняющей ученых в тесной связи с оборонными и промышленными интересами.

Можно вспомнить запрет анатомировать человеческие тела в Античности и в Средние века. А можно вспомнить движение против вивисекции животных в XIX в. или возникшее в 1990-е годы движение против экспериментов над животными[37]. Во всех этих случаях речь идет о ценностном конфликте, в результате которого могут быть созданы препятствия для развития определенных знаний или изменены его приоритеты.

Такие ценностные конфликты задевают, конечно, не все науки одинаковым образом. Как видно из приведенных примеров, исследования в биологии, которые все больше зависят от «животных моделей» и требуют использования большого числа особей, от мышей и кроликов до человекообразных обезьян, в большей степени подвержены влиянию общественных ценностей, нежели опыты в физике или в химии. Верно, что запрет на расчленение человеческого тела повлек замедление в развитии анатомии. Однако следует отметить, что общественные движения, стремившиеся запретить массовое использование животных для научных целей, также заставили ученых лучше определять свои задачи и искать альтернативные методы для ответа на некоторые вопросы.

Рост популярности дискурса «научной этики» отразил, таким образом, существенные культурные изменения, приведшие начиная с 1970-х годов к тому, что животные все реже стали рассматриваться как подсобный материал для науки. А возникновение в начале 1990-х движения «зеленой химии», задачей которого было уменьшить производство отходов и побочных (вредных для природы) продуктов при синтезировании новых веществ, напоминает, что общественные ценности всегда влияют на направление научной работы.

Если в 1940-е и 1950-е годы вопрос отношений между наукой и обществом касался контроля знания со стороны государства, то сегодня он чаще всего ставится в контексте обсуждения форм социальных последствий технического прогресса или форм участия общества в выборе приоритетов и в публичной оценке результатов исследований.

Заявления некоторых ученых о грядущих революционных сдвигах в науке, к примеру связанных с развитием нанотехнологий, также порождают умозрительные по своему характеру споры. Однако возросшее участие граждан, чаще всего реализуемое при посредстве групп давления, остается пока на периферии «республики ученых», которая в значительной части определяет содержание научного знания и оправданность применения тех или иных научных методов. Таким образом, не стоит преувеличивать значение взаимодействия между экспертами и профанами, которое является особенно заметным в сферах здравоохранения и охраны природы. Не стоит его обобщать, распространяя его на все другие науки, не принимая в расчет специфику каждой конкретной области (будь то физика или химия, не говоря уже о математике). В противном случае под маркой социологического анализа мы отойдем от описания реальности к предписыванию новых правил и норм. Так, начиная с 1990-х годов, когда значение отношений между наукой и обществом только возросло, мы можем наблюдать появление литературы, которая носит скорее перформативный характер, т. е. имеет целью достичь некоего положения дел, вместо того чтобы его описать или объяснить[38]. Риторика «новых способов производства знания» или прогнозы исчезновения «универсальной науки» порой представляют неизбежным то, что, по сути, является текучим и непостоянным. Ситуация изменяется в зависимости от соотношения сил между задействованными в ее определении акторами, а также не является одинаковой в разных областях науки[39].

Понятие института занимает в социологии центральное место. У него множество более или менее широких определений[40]. Рассмотрим два наиболее распространенных значения этого термина. Первое относится к официальным организациям, в рамках которых развиваются науки. Это, например, академии, университеты, научные общества, промышленные и государственные лаборатории. Второе является более широким и относится к любой социальной системе, которая располагает «правилами, процедурами и устойчивой практикой, влияющими на мнения и поведение социальных акторов»[41]. Социальный институт обладает определенной автономией и делает возможным воспроизводство практик на протяжении длительного периода времени. Установившись, практики рассматриваются как само собой разумеющиеся и не требуют постоянной поддержки. Таким образом, наука может быть рассмотрена как институт с того момента, как она получает определенную автономию и начинает руководствоваться собственными правилами. Хотя институционализация науки как таковой начинается в XVII в., не следует забывать, что развитие наук с Античности происходило при поддержке нескольких типов институтов. Без института наука есть лишь форма частного досуга. Итак, возникает вопрос: какие институты были исторически связаны с развитием наук?

Производство знаний долгое время было обязано страсти и любознательности отдельных индивидов, и, в отсутствие надлежащих структур (библиотек, обсерваторий, ботанических садов и т. п.), передача знаний оставалась делом случая. И хотя все люди, как говорил Аристотель, по природе стремятся к знанию, бескорыстное знание, то, которое не служит «ни для удовольствия, ни для удовлетворения необходимых потребностей», встречается лишь в тех странах, жители которых располагают свободным временем. Так, Аристотель утверждал, что математика родилась в Египте, «ибо там было предоставлено жрецам время для досуга»[42].

Упоминание «жрецов», т. е. касты, указывает на то, что производство и особенно сохранение знания зависят от существования институтов. Так, профессия писца может рассматриваться как первая форма институционализации производства знания. Создание Александрийского мусейона и Александрийской библиотеки было инициативой династии Птолемеев, возобновившей египетскую традицию придворных жрецов. На деле все сложные древнейшие общества, будь то Месопотамия, Египет, Китай или Индия, обладали институтами, предназначенными для производства и интерпретации знаний о природе, которые зависели от потребностей и интересов царей, императоров или сатрапов. Астрономические знания, например, были тесно связаны с религиозными и астрологическими верованиями, для которых различные небесные явления были знаками для истолкования. Совершенствование математических и астрономических познаний диктовалось в равной мере административными и политическими потребностями в составлении календарей. Медицинские знания также соответствовали общественному запросу[43]. В свою очередь, наиболее абстрактные и наиболее общие знания, которые выходили за пределы непосредственных нужд, могли возникнуть как побочный продукт института педагогики. Так, например, ученики школ и писцы в Месопотамии пользовались счетными табличками, которые служили для создания все более сложных упражнений, развивавших у учеников способности к счету. «Чистое» знание возникает, таким образом, как непредвиденное следствие институциональных условий развития практических знаний[44].

Общества, которые, подобно Древней Греции, развивали демократию или просто давали больше свободы для индивидуальной инициативы, также создали институты знания. Платоновская Академия просуществовала более или менее непрерывно вплоть до I в. до н. э. Она представляет собой классический пример институтов, у истоков которых стоят индивиды и малые группы. Как отмечал историк Г. Э. Р. Ллойд, Ликей позволил Аристотелю и его ученикам «координировать работу многочисленных философов и ученых и предпринять амбициозную и беспрецедентную программу исследования в различных областях, в частности в биологии»[45].

Покровительство часто ассоциируется с искусством, но не следует недооценивать его важность для развития наук. На самом деле поддержка наук с практическими целями или ради престижа существовала на протяжении всей истории, как при китайских императорах, египетских фараонах эллинистической эпохи, королях и государях Возрождения и классической эпохи, так и у меценатов молодой американской Республики[46]. Но в XX в., с появлением благотворительных организаций, подобных фондам Рокфеллера и Карнеги, покровительство науке принимает новые институциональные формы. Эти организации будут играть центральную роль в развитии некоторых исследовательских областей по крайней мере до середины XX в.[47]

Вплоть до XIX в., пока занятия научными исследованиями не стали настоящей профессией, не существовало установленной профессиональной траектории для тех, кто хотел посвятить себя развитию знаний. Учеными становились в то время лица (в основном мужчины), обладавшие материальными ресурсами и необходимым временем для того, чтобы посвятить себя выбранной области. Несмотря на личное богатство, которое позволило Лавуазье или Дарвину заняться наукой, без благотворительности появление их выдающихся трудов было бы невозможно. Воспитание будущих правителей также было формой покровительства. Аристотель стал воспитателем Александра, а Галилей – преподавателем математики у молодого принца Козимо из Флоренции[48]. В свою очередь Декарт отправился в Стокгольм давать уроки королеве Кристине по ее просьбе. Наконец, благодаря покровительству возникли ботанические сады и лаборатории, которые позволили ученым прирастить знания в ботанике, медицине и астрономии.

Однако из-за своего несистематического характера благотворительность не создала условий для заметного роста числа тех, кто мог бы себя посвятить наукам. В целом, даже при поддержке государей, наука остается до середины XIX в. родом деятельности ограниченного числа лиц. Официальных должностей было мало, и они не были защищены от социальных и политических потрясений своего времени, которые часто приводили к закрытию научных институций, как в случае Академии Платона, Ликея Аристотеля или Александрийского мусейона.

Ряд авторов задались вопросом о причинах возникновения в Европе XVII в. современной науки как деятельности, основанной на эксперименте и математических вычислениях[49]. Было приведено много объяснений и факторов. По крайней мере, ясно, что вплоть до классической эпохи, пока наука оставалась ограниченной индивидуальными занятиями отдельных лиц или немногочисленными институциями, существование которых зависело от милости некоторых «просвещенных» правителей, она не могла быстро и устойчиво развиваться. Общественные и экономические условия в Европе XVI и XVII столетий, наряду с технологическими и институциональными инновациями предшествующей эпохи, такими как книгопечатание и университеты, позволили более широко распространять знания и увеличить число мест их производства. Благодаря многообразию таких мест (университеты, академии, дворы государей) исчезновение отдельного института или должности при вельможе или государе не подвергало опасности деятельность других институций. Возникает и определенная преемственность в передаче знаний. Например, когда в конце XVI в. астроном Тихо Браге ссорится со своим меценатом, королем датским, он находит прибежище в Праге при дворе императора Рудольфа II и продолжает свое дело. Кроме того, с ростом числа университетов стала возможной профессорская карьера и даже переход из одного учреждения в другое, если того требовала ситуация. Так, Галилей сначала преподавал в Пизе (1589) и Падуе (1592) и только в 1610 г. прибыл ко двору Медичи[50].

Как показал социолог Тоби Хафф, университеты, которые появляются в начале XIII в. и распространяются затем по всей Европе, представляют собой новый институт, способствующий развитию наук благодаря своей стабильности. По мнению Хаффа, средневековый университет делает возможной современную науку, порождая нормы беспристрастности и организованного скептицизма, которые станут характерными для научного сообщества начиная с XVII в. Его юридический статус автономной корпорации уникален и не встречается вне Европы, что объясняет также то, что современная наука возникает в этом регионе и не в каком ином[51].

До 1300 г. число университетов не превышает дюжины, но оно быстро растет в XIV и XV вв., и к 1500 г. их уже больше 60. Эта волна оснований университетов, отвечающая росту городов и потребностям администрирования, является делом рук государств и муниципалитетов[52]. Новые университеты продолжат появляться и в XVII в.: 24 университета в первой половине столетия и еще 12 – во второй[53].

В Оксфорде, Кембридже, Париже и Болонье, а позже и в Тюбингене ядром образовательной программы факультетов свободных искусств станут произведения Аристотеля о природе. По этой причине с конца XIII в. академическое размышление о философии природы приведет схоластов к созданию важнейших произведений по физике, математике, астрономии и медицине. Распространившись по всей Европе, университеты создали тем самым рынок профессоров натурфилософии, аффилированных с факультетами искусств, и профессоров медицины при медицинских факультетах. Это была относительно стабильная должность, которая позволяла тем, у кого были необходимый талант и желание постичь больше, чем могли дать учебники, предлагать новые теории или по меньшей мере комментарии и дополнения к существующим теориям. Так, преподавание в университетах обеспечило постоянное обращение к произведениям Архимеда, Птолемея, Галена и Аристотеля, обогащая их из века в век комментариями.

Нередко высказывалось мнение, что в XVII в. сторонники «новой науки» находились по большей части вне стен университетов[54]. Однако нужно напомнить, что они не только учились в университетах, но часто там же и преподавали, пока не находили достаточно богатого покровителя, чтобы посвятить себя целиком научной деятельности[55]. Так, Галилей преподавал в университете, пока не присоединился ко двору великого герцога Тосканского в качестве философа и математика. Так было и в случае Ньютона, который длительное время был связан с Кембриджским университетом, прежде чем занять должность хранителя Монетного двора. А Иоганн Кеплер, до того как стать математиком при дворе императора Рудольфа II в Праге, обучался астрономии в университете Тюбингена у профессора Михаэля Мёстлина. Врач и анатом Андреас Везалий преподавал в университетах Падуи, Болоньи и Пизы после обучения в Парижском университете. В целом, несмотря на определенное сопротивление «новым наукам», университеты составили важную институциональную базу для развития наук. Предлагая лекционные курсы и преподавательские должности и вводя в оборот новые открытия, они обеспечили воспроизводство знаний и специалистов.

Следует, однако, отметить, что вплоть до немецкой реформы высшего образования, которую инициировал Вильгельм фон Гумбольдт в начале XIX в., университет не имел ясно оговоренной функции проведения научных исследований, даже если некоторые профессора смогли внести в их развитие свой личный вклад. Продвижение науки начиная с XVII в. было скорее делом специально для этого созданных академий и ученых обществ.

Модель Гумбольдта, объединяющая образование и научное исследование, будет впервые реализована в стенах Берлинского университета, основанного в 1810 г. Впоследствии ее заимствуют и адаптируют во многих странах. Эта модель представляет собой существенную институциональную инновацию, соединившую образование и научный поиск в рамках институции, которая до тех пор рассматривалась исключительно как место воспроизводства знания и профессионального образования (право, медицина, теология). Создание исследовательских семинаров и степени доктора наук (Philosophiae Doctor, PhD) сделает возможным существенный рост числа исследователей во все более разнообразном круге дисциплин[56].

Благодаря этой новой модели университета Германия становится мировым центром науки в период с середины XIX в. до середины 1930-х годов[57]. Привлекая исследователей со всего света, которые вернутся затем преподавать в свои родные края, эта «современная» модель университета становится ведущей к концу XIX в. В наши дни в большинстве стран именно на университеты приходится большая часть научных публикаций, а уже за ними следуют научно-исследовательские институты, промышленные и государственные лаборатории[58].

Создание научных обществ в середине XVII в. часто рассматривается как поворотный пункт в институционализации современной науки. Благодаря этим институциям, где происходила социализация ученых и обмен знаниями, возрос и авторитет наук в обществе. Предметом историографии чаще всего становились наиболее успешные и просуществовавшие до наших дней академии, такие как Лондонское королевское общество, которое получило королевскую хартию в 1662 г., и Парижская королевская академия наук, созданная Кольбером в 1666 г. Но первые академии наук появляются уже в начале XVII в. и сначала находятся под покровительством того или иного вельможи. Галилей был членом Академии деи Линчеи, основанной в Риме в 1603 г. аристократом Федерико Чези и прекратившей существование после смерти последнего в 1630 г. Так же недолго просуществовала и Академия дель Чименто, где состояли многие ученики Галилея. Она была основана в Венеции в 1657 г. принцем Леопольдом и представляла собой не более чем проявление личной прихоти монарха[59].

Хотя Лондонское королевское общество также находится де юре под покровительством монарха, его организационная модель привносит определенную новизну. Оно не является простым продолжением королевского двора, но представляет собой автономное общество, члены которого избираются другими академиками и должны платить годовой взнос. Статус добровольной ассоциации отличает это общество от Парижской академии наук, официально зависевшей от короля Франции и предоставлявшей статус пансионера своим членам, число которых было строго ограничено. Новый член Академии должен был также отвечать на запросы, которые ему мог адресовать король по поводу выдачи патента на изобретение, публикации произведения или даже какого-нибудь технического вопроса[60]. Французская модель патроната стала использоваться всеми царствующими домами Европы, желавшими привлечь к своему двору лучшие умы эпохи. Наряду с университетами, академии предоставляли некоторое число хорошо оплачиваемых должностей, которые позволяли их обладателям посвятить себя науке.

По мнению историка Мориса Кросленда, королевские академии представляют собой первый шаг к институционализации научно-исследовательской деятельности. Они располагали достаточными средствами не только для выплаты жалованья своим постоянным членам, но и для создания приборов и проведения опытов[61]. Помимо этого, академии, число которых увеличивается в XVIII в., объявляли конкурсы на решение научных проблем, что порождало дух соперничества, способствующий росту интереса к наукам[62].

Требование автономии науки было выдвинуто с появлением первых ученых обществ. Как в Академии дель Чименто, так и в Лондонском королевском обществе религия и политика были запретными темами для дискуссий на собраниях. Эти запреты не были чисто символическим жестом, но представляли собой специфический способ создания автономии без посягательства на сферы политики и религии. В середине XVIII в. Кондорсе в своем эссе о пользе академий также настаивает на важности «сильной конституции, независимой от народных мнений о пользе наук и от капризов правящих». Он утверждает, что только академики могут избирать новых членов, ибо «только голосованием ученых можно избрать академика». А научные труды, признанные академией, не должны были, по его мнению, подлежать «цензуре»[63]. Академия должна стать микрокосмом, в котором правят законы науки, идущие впереди политики, религии и гражданского общества. В сравнении с академией университеты все еще выглядели бледно: из-за недостатка собственных средств они располагали небольшой автономией и в большинстве своем целиком зависели от властей в выплате зарплаты и строительстве зданий. Этим оправдывалось строгое нормативное регулирование их деятельности[64]. Так или иначе, с институциональной точки зрения социальная функция университетов не включала в себя проведение научных исследований. Только в середине XIX в. они станут центрами производства знания, оставляя за академиями символическую функцию признания научной элиты.

В то время как университетские исследователи защищают идеал чистой науки, правительства и предприятия вынуждены решать проблемы, для которых требуется все больше научных кадров. Так, например, в конце XVIII в. во Франции было создано Бюро долгот для изучения вопросов геодезии, а начиная с 1820 г. во многих странах основаны Геологические комиссии. Их целью было систематизировать поиски экономически значимых полезных ископаемых, таких как уголь, основное горючее промышленной революции. В целом геология как наука многим обязана заказам на исследования со стороны государственных институтов. С целью улучшить управление сельскохозяйственным производством правительства также создадут экспериментальные фермы. Роль государства в научных исследованиях становится еще более значимой в период Первой мировой войны, когда многие страны, такие как Великобритания, США, Канада и Япония, создают национальные советы научных исследований, призванные обеспечить тесную связь между научными исследованиями и промышленным производством. Все эти организации стимулируют создание должностей профессиональных исследователей для решения проблем, важность которых признана государством, а косвенно они способствуют развитию и фундаментальных научных исследований.

Со второй половины XIX в. промышленное развитие все больше зависит от новых технологий, связанных с электричеством и химией. Так, в 1880-е годы немецкие фирмы BASF и Agfa создают собственные химические лаборатории[65]. В США лаборатории фирм American Telephone and Telegraph и General Electric заметно испытывают настоящий подъем после Первой мировой войны[66]. Руководство этими лабораториями уже не доверяют изобретателям-самоучкам, подобным Томасу Эдисону, организовавшему лабораторию в Менло-Парке в 1876 г., но специалистам с университетским дипломом, причем не только обычным выпускникам факультетов физики, химии, математики или технических наук, но все чаще – обладателям докторской степени в этих областях.

Между 1900 и 1950 гг. число рабочих мест, требующих научного образования, росло быстрее, чем рынок труда в целом. Например, в США число вакансий для ученых и инженеров увеличилось в десять раз, в то время как совокупность занятых в экономике – лишь вдвое[67]. Причем это касается даже математики – самого на первый взгляд непрактичного занятия. Число математиков, задействованных в промышленных лабораториях в США, возросло с одного человека в 1888 г. до 15 в 1913 г., до 150 в 1938 г. и составило около 200 человек в середине 1960-х годов[68]. Таким образом, промышленные лаборатории обеспечили трудовыми местами обладателей университетских дипломов, что увеличило спрос на обучение в магистратуре и докторантуре. Лаборатории становятся источником дохода и для университетских исследователей, которые получают контракты не только на проведение исследований, но также на консультационную деятельность. Поскольку директорами лабораторий становились выходцы из университетов, благодаря сети их контактов укреплялись связи между вузами и частными предприятиями[69].

Эти отношения были долгое время неформальными и основывались на прямых связях между исследователями. Они стали институционализироваться вместе с созданием в 1980-е годы при университетах специальных офисов по взаимодействию с предприятиями, занятых управлением контрактами и коммерциализацией научных результатов[70]. Интенсификация связей с частным сектором является следствием урезания бюджетной поддержки научно-образовательных учреждений, заставляющего их искать другие источники доходов[71].

Таким образом, с организационной точки зрения во второй половине XIX в. появляются новые места для занятий научными исследованиями. Любители и автодидакты XVI и XVII вв. окончательно уступили во второй половине XIX в. место профессиональным ученым, имеющим все более узкую специализацию и прошедшим обучение в университетах, совмещающих образовательную и научно-исследовательскую функции.

Географическое распространение современной науки

Институты, характерные для современной науки, возникают в Европе. Только потом их перенимают и воспроизводят в большинстве других стран. Хронология этого заимствования определяется спецификой социально-экономического развития, которое могло бы стать объектом изучения для исторических социологов из той или иной страны[72]. Тем не менее будет полезно обрисовать основные этапы данного процесса. Так, историк науки Джордж Базалла различает три крупные, частично накладывающиеся друг на друга фазы географического распространения современной науки со времени ее возникновения в Западной Европе в XVII в.[73] В первой фазе европейские ученые, пользуясь открытием колоний, собирали новые сведения в областях естественных наук и астрономии. Во второй фазе, называемой колониальной, появляются местные ученые, которые продолжают эту описательную работу, но деятельность которых в большой мере зависит от интересов, теорий и организационных моделей, возникших в больших европейских центрах. На этой стадии локальное научное образование развито еще слабо и уровень его часто невысок. К тому же автохтонная научная жизнь еще не достигла достаточной интенсивности, чтобы обеспечить интеллектуальную автономию и самостоятельный рост. Наконец, третья фаза характеризуется появлением местных институтов и традиций во многом благодаря росту национального самосознания[74]. Переход на эту стадию требует общественного признания целесообразности научной деятельности и статуса ученых, включая поддержку со стороны государства. Автономия не всегда означает автаркию: наука – явление глобального масштаба, поэтому на этой стадии возникают новые каналы для международных контактов, уже в большей степени отвечающих интересам местного научного сообщества. Обмены также обнаруживают тенденцию стать обоюдовыгодными. Устанавливается сотрудничество между учеными из разных стран.

Вопрос институционализации является в этой схеме центральным. Понятно, что появление небольшого числа акторов – самоучек или прошедших обучение за рубежом – необязательно приводит к росту национальной науки. Научная практика может оставаться долгое время маргинальной, неустойчивой и даже исчезнуть вместе с уходом этих нескольких акторов. Институционализация науки, в смысле введения формальных структур высшего образования, составляет ключевой этап в формировании национального научного сообщества[75].

Во многих странах, где современная научная традиция зарождается лишь в конце XVIII в., на этом этапе чаще всего возникает потребность в приглашении европейских специалистов, чтобы сформировать первое поколение местных ученых. В иных случаях ученых посылали для прохождения обучения за границу, чтобы потом они вернулись работать на родину. Например, в Австралии, Японии и Канаде развитие физики началось с приглашения нескольких британских ученых, которые обучили первое поколение местных исследователей. Те приняли эстафету и заложили основу местного развития, менее зависимого от внешних источников[76].

Заимствование научной практики имеет место не только в странах на ранней стадии научного развития. Импорт возможен и в тех случаях, когда научные специальности появлялись в определенных местах, откуда они затем получали более широкое распространение. Самый известный пример такого рода дает органическая химия. Эта область науки долгое время развивалась в пределах небольшого Гиссенского университета, где преподавал Юстус Либих. Именно здесь получила образование плеяда ученых, которые затем привезли свои знания в Англию, США и другие страны, где они продолжили заниматься развитием техник синтеза и анализа органических веществ[77].

Как только научная практика пустит корни в новом месте, формируется национальное научное сообщество, члены которого работают над созданием специфической социальной идентичности. Этому процессу может способствовать то, что часто называют «научным движением». Такое движение является делом рук первого поколения местных ученых. Его цель – создать в стране местные институты и ассоциации для защиты интересов ученых, а также для поддержания идейной атмосферы, благоприятствующей привлечению студентов. Это необходимо для обеспечения длительного существования данной группы, а также для воспроизводства в обществе определенного образовательного уровня, требующегося для поддержания относительной автономии научного развития. Создание организаций, выражающих интересы различных научных дисциплин, является важным шагом постольку, поскольку правительства признают легитимность только подобных официальных органов. Например, создание во многих странах ассоциаций для поддержки научной практики по образцу Британской ассоциации содействия науке (BAAS) является частью этой фазы построения национальных научных сообществ[78].

Формирование научных дисциплин

Ученые общества, имеющие целью «продвижение науки», обычно открыты для всех исследователей, занятых в любой научной области. Этим они отличаются от академий, членами которых могут стать только представители научной элиты. Их основная функция – выступать единым фронтом в условиях все возрастающей специализации и обособленности наук. С начала XIX в. дисциплины стремятся четко определить свои методы и предметы, а разносторонние эрудиты, способные внести вклад сразу в несколько областей, встречаются все реже. Этому процессу разделения знания на отдельные дисциплины соответствует появление журналов, посвященных только одной дисциплине, тогда как первые научные журналы, такие как «Journal des savants», «Philosophical Transactions of the Royal Society» или «Acta Eruditorum», были открыты для всех наук. Так, в буклете, анонсирующем создание в 1810 г. «Annales de mathématiques pures et appliquées», утверждалось, что новый журнал призван «позволить геометрам установить между собой общение или, лучше сказать, общность взглядов и идей». Этот журнал будет служить одновременно распространению и развитию науки и обеспечит сплоченность научного сообщества, гарантируя «каждому приоритет в отношении новых результатов, к которым он приходит»[79].

Если неспециализированные ученые общества являются рупором науки в целом, то ассоциации, формируемые отдельными дисциплинами, становятся на защиту своей специфики. Так, в большинстве стран создаются национальные научные общества для содействия различным дисциплинам. Французское физическое общество появляется в 1873 г., а в следующем году британцы основывают Лондонское общество физиков[80]. Через 20 лет, в 1893 г., физическое общество появляется в США, в то время как американские химики и математики образовали собственные ассоциации соответственно в 1876 и 1888 гг.[81] Эти дисциплинарные научные общества основали собственные журналы, чтобы не слишком зависеть от иностранных изданий. Хотя последние играли более заметную роль в международном плане, они не могли принять для публикации всю совокупность местной научной продукции. Так, в 1878 г. появляется американский журнал по математике и в 1893 г. – по физике. В странах, где автономное научное развитие происходило с задержкой, как, например, в Австралии и Канаде, национальные научные общества и журналы появляются позже, в течение 1930-х и 1940-х годов. Эта дисциплинарная эволюция тесно связана с общественным и экономическим развитием. Например, в Японии в период между двумя мировыми войнами численность ученых и инженеров (на 100 тыс. населения) увеличилась в пять раз[82].

Несмотря на идеал «универсальной науки», на деле научные практики всегда реализуются в специфических социальных контекстах. Ученым приходится с ними считаться при создании институтов, без которых невозможно научное исследование. С конца XIX в. науку образует совокупность относительно автономных дисциплин со свойственными им методами, техниками и теориями[83]. Институциональной базой для их воспроизводства являются различные кафедры, отражающие дисциплинарные деления. Каждая дисциплина также располагает собственными органами поддержки (общества) и распространения знания (журналы), которые делают возможным их развитие.

Процесс сегментации знания по отдельным дисциплинам, наблюдаемый на протяжении XIX в., повторяется в XX в. уже внутри самих дисциплин по мере того, как возникают все новые специальности. Разделению на специальности (как и на дисциплины) может способствовать усиление разделения труда вследствие увеличения числа исследователей. Его причиной может также становиться появление новых инструментов или миграция исследователей, покидающих неперспективную сферу деятельности ради более перспективной[84].

Достигнув определенного размера, эти специальности, в свою очередь, обзаводятся журналами и ассоциациями[85]. Однако благодаря контролю за распределением университетских должностей дисциплины обладают большей властью, чем зависящие от них специальности. Молодой исследователь должен сначала изучить какую-либо дисциплину, чтобы затем получить более узкую специализацию, обучаясь в магистратуре и аспирантуре. В то время как актуальные исследования ведутся на уровне специальностей, дисциплины сохраняют исключительное право на базовое академическое образование. Так, оттеснив ту или иную исследовательскую область в самый низ иерархии академического престижа и интереса, дисциплина может помешать ее развитию[86].

Рассмотрев разнообразие институтов, в которых работают исследователи, и увидев, как были сформированы различные дисциплины и специальности, мы можем теперь перейти к анализу правил, задающих внутреннюю динамику этих научных сообществ.

Итак, в XVII в. возникли институты, в миссию которых входило содействие прогрессу науки. Кроме того, возросло число ученых, состоявших друг с другом в переписке и принимавших участие в деятельности национальных и региональных академий и ученых обществ. Все это способствовало развитию автономного социального поля научного знания, становившегося менее зависимым от других сфер общества.

С социологической точки зрения постепенная автономизация сопровождается установлением «норм» или правил (чаще всего негласных), предписывающих подобающее поведение. Социолог Роберт Мертон определил базовые элементы, формирующие систему институциализированных норм, усвоенных учеными в процессе профессиональной социализации. Эти нормы, являясь предписаниями для действия, согласно Мертону, необходимы для успешного функционирования социальной системы знания[87]. Их совокупность образует функциональную систему, которая обеспечивает производство объективных знаний.

Мертон определяет «этос науки» как совокупность правил, предписаний, привычек, верований, ценностей и допущений, интериоризованных учеными и направляющих их практику[88]. Его образуют четыре институциональных императива или, говоря иначе, социальные нормы.

Универсализм. Истины, выносимые на суд научного сообщества, должны оцениваться по безличным критериям, без связи с социальными (расовыми, сексуальными, религиозными, идеологическими) или институциональными (страна, регион, организация) характеристиками человека, предложившего открытие или теорию. Эта норма проистекает из безличного характера науки. Она нарушается всякий раз, когда научный результат отвергается по расовым или идеологическим основаниям, как в случае нацистской Германии, где теория относительности Эйнштейна отрицалась как «еврейская наука». Известная фраза Луи Пастера «у науки нет родины», произнесенная на международном медицинском конгрессе 1884 г. в Копенгагене, является классическим выражением этой нормы.

Коллективизм. Всякое научное открытие является общим благом, будучи продуктом сотрудничества между учеными, и принадлежит всему сообществу[89]. У законов и теорий нет частного собственника. Эта норма, по Мертону, предполагает обязательную публикацию открытий. Напротив, сохранение полученных результатов в секрете должно рассматриваться как неадекватное поведение, которое может затормозить развитие науки. Коллективизм, характеризующий этос науки, не распространяется на промышленные исследования и разработки, где открытия могут составлять предмет коммерческой тайны или патентования[90].

Бескорыстие. Ученый ищет, прежде всего, истину ради нее самой и всего научного сообщества, а не ради личной выгоды и славы. Это не психологическая, а социологическая норма, утверждает Мертон, усиленная санкциями сообщества против тех, кто ее не соблюдает. Норма скромности призвана уравновесить значение, придаваемое оригинальности.

Организованный скептицизм. Норма является одновременно методологической (отражающей технические и логические характеристики науки) и институциональной. Она предписывает ученому критическое отношение ко всякому новому результату, который должен быть детально рассмотрен, верифицирован и воспроизведен, прежде чем получить признание и быть включенным в состав уже имеющегося знания. Эта норма, требующая коллективной критики, обеспечивает достоверность как эмпирических, так и теоретических научных идей. Она нарушается тогда, когда воспрещается всякая критика, как это было в Советском Союзе в 1940-е и 1950-е годы. Так, менделевская генетика была осуждена как «буржуазная наука» и заменена теорией наследования приобретенных признаков Трофима Лысенко, которую рассматривали как единственную истинно «пролетарскую науку»[91]. Те ученые, которые осмеливались критиковать эту теорию или сомневаться в ней, рисковали по меньшей мере своей карьерой или даже жизнью, подобно Николаю Вавилову, умершему в тюрьме в 1943 г.[92]

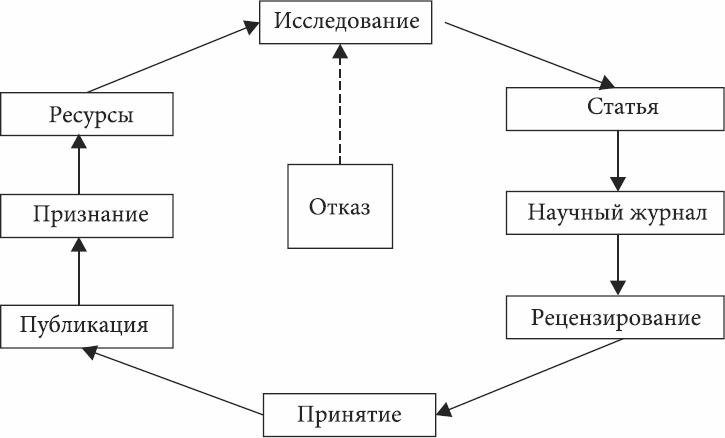

Эти нормы образуют систему, понимаемую как совокупность дифференцированных и функционально независимых элементов, которые усиливают друг друга (рис. III. 1). Организованный скептицизм связан с универсализмом, который предписывает критиковать результаты на объективных основаниях, а незаинтересованность обеспечивает то, что эта критика не искажается влиянием вненаучных интересов. Наконец, норма коллективизма предписывает публиковать все открытия, чтобы облегчить критику. Как только результат принимается, он становится коллективной собственностью сообщества, которое в ответ наделяет автора символическим признанием, закрепляя его приоритет, связывая его имя с открытием (эпонимия), наконец, награждая его премией или престижной должностью сообразно важности открытия. Так, говорят о «законах Ньютона», «диаграмме Фейнмана» и т. д.

РИС. III. 1. Нормативная структура науки

Научное сообщество придает большое значение оригинальности, т. е. открытию нового. Это создает напряжение между регулятивными нормами бескорыстия и скромности. Данная структурная двусмысленность порождает у ученого смешанные чувства. Ученый предъявляет претензии на приоритет в открытии, чтобы получить признание, которое, как полагает он, ему причитается. Оригинальность поощряется самой системой признания, действующей в научном сообществе, которое отмечает вклад только первооткрывателя (за исключением открытий, сделанных двумя учеными одновременно и независимо друг от друга). Наконец, стабильность системы обеспечивается тем, что ученые, как правило, обращаются за признанием к другим ученым – своим «равным», которые обладают знаниями, необходимыми для оценки и признания обнародованных открытий, а также признают те же самые нормы. При этом любое серьезное нарушение этих норм влечет символические санкции, которые могут привести к исключению из сообщества.

Эмпирический материал, использованный Мертоном, чтобы проиллюстрировать роль норм в научном сообществе и построить его модель, заимствован из истории наук XVII, XVIII и XIX вв. Названные выше нормы, которые остаются чаще всего негласными, выведены им на основе чтения переписки ученых, их биографий и работ историков, посвященных этому длительному периоду. Модель Мертона составляет, таким образом, идеальный тип, или схематическое изображение, научного сообщества, целиком посвященного развитию знаний, независимо от институционального положения исследователей. Несмотря на трения и разногласия, свойственные этой социальной системе, данные нормы являются «функциональными», поскольку они обеспечивают непрерывное и саморегулируемое развитие науки в составе сообщества, относительно автономного по отношению к другим сферам общества (таким, как религия, политика и экономика). Согласно этой модели, любое существенное нарушение норм совершается в ущерб «хорошей науке», т. е. в ущерб производству знания, верифицируемого при помощи объективных методов.

Наблюдая морфологические и структурные изменения наук, уместно задаться вопросом, применима ли модель Мертона к научному сообществу XX и XXI вв. в той же мере, что и к его предшественнику XVII в.: действуют ли все еще эти нормы в современной науке? Являются ли ученые в самом деле универсалистами в оценке работ своих коллег? Всегда ли они столь же бескорыстны, склонны к коллективизму, критичны и скептичны по отношению к новому? Остается ли научное сообщество чисто меритократическим, как того требует модель? Как объяснить подлоги и споры о приоритете?

Эти вопросы окажутся в центре исследований в 1960-е годы, когда социологи науки отодвинут на второй план более общую проблему отношений между наукой и обществом, которая доминировала на протяжении двух предыдущих десятилетий. Их внимание будет сфокусировано на внутреннем функционировании научного сообщества. Подобное смещение интереса есть прямое следствие функционалистского понимания норм, которое заостряет внимание на переменных, позволяющих оценивать, в какой мере эти нормы соблюдаются на деле, и анализировать последствия их нарушения. Смена проблематики также является следствием изменения более широкого социального контекста: перестали быть актуальными вопросы о демократии и науке, которые занимали ученых и интеллектуалов во время Второй мировой и в начале холодной войны. Наука продемонстрировала свою социальную значимость, и ее представителям удалось внушить почтение к концепции «республики ученых», согласно которой ей одной принадлежит право выносить решения относительно научных приоритетов[93].

Быстрый рост финансирования науки в течение Славного тридцатилетия (1945–1975)[94] естественным образом повлек за собой расширение исследовательской деятельности, которое способствовало еще большей сегментации науки по специальностям и диверсификации мест производства научного знания. Так, между 1945 и 1957 гг. число ученых и инженеров, работающих в промышленных лабораториях в США, увеличилось в четыре раза. А уже в конце 1950-х возникла критика «бюрократизации науки»[95]. В этих новых условиях социологи заинтересовались тем, как жизнь в промышленной лаборатории сочетается с научным этосом, усвоенным в университете. Эти работы выявили напряжение между дисциплинарной и организационной идентичностью. Дисциплинарная идентичность определяется соответствующим научным сообществом, а организационная отвечает преимущественно специфическим потребностям предприятия[96]. Кроме того, организация труда зависит от дисциплины и от более или менее кодифицированной природы выполняемых задач. Например, химические лаборатории обладают жесткой иерархической структурой управления, а у физических лабораторий управление заметно проще и свободнее[97]. Но независимо от организации труда и типа исследовательской институции, чтобы внести вклад в развитие знаний, исследователь должен публиковать свои результаты и согласовывать их с нормами научного сообщества. Таким образом, социологов науки прежде всего интересует динамика научных сообществ.

Нормы являются неписаными правилами, и поэтому чаще всего их нельзя наблюдать напрямую при обычном ходе научной работы. Они усваиваются практическим и неявным образом в процессе социализации, который позволяет студенту, лаборанту стать настоящим ученым, поддерживая ежедневный контакт с наставниками и преподавателями. Нормы группы становятся заметны тогда, когда нарушаются. Именно в эти моменты на них эксплицитно ссылаются, призывая к порядку, требуя подчинения этому порядку под страхом общественного неодобрения или даже исключения. С методологической точки зрения это объясняет ту важность, которую мертоновские социологи придают спорам о приоритете, нарушающим норму бескорыстия.

Начиная с XVII в. легко найти множество примеров споров о приоритете. Функционалистская модель Мертона позволяет понять эти случаи и даже предсказать, где и как может возникнуть борьба за приоритет. Вне зависимости от исторического периода возникновение подобного рода споров тем более вероятно, чем больше признания способно принести открытие. По крайней мере, так будет до тех пор, пока научное сообщество как социальный институт придерживается определяющих его регулятивных ценностей, и в первую очередь оригинальности[98]. В институциональном контексте XVII и XVIII вв. от исхода борьбы за первенство могло зависеть признание со стороны мецената или назначение на должность академика. В XX же веке в спор могут скорее вступить два университетских исследователя, претендующих на Нобелевскую премию[99]. Однако со структурной точки зрения фундаментальная цель такого спора все та же: исследователь стремится утвердить свое первенство в открытии, чтобы получить признание научного сообщества (см. врезку 1).

ВРЕЗКА 1. БОРЬБА ЭЙНШТЕЙНА ЗА ПЕРВЕНСТВО

Через два года после публикации короткой статьи 1905 г., доказавшей эквивалентность массы (М) и энергии (Е) в знаменитой формуле Е = mc2, Альберт Эйнштейн получает письмо от своего друга Макса фон Лауэ, сообщающего ему, что Йоханнес Штарк издал статью, в которой приписывает это открытие Максу Планку. Он советует Эйнштейну «защитить свое первенство»[100]. Вполне возможно, что Эйнштейн не сделал бы этого без влияния своего друга, но, так или иначе, он пишет Штарку: «Я был несколько ошеломлен тем, что вы не признаете моего приоритета в установлении связи между инерционной массой и энергией»[101]. Через несколько дней после ответа Штарка, который признает свою ошибку, Эйнштейн в своем ответном письме спешит его заверить: «Если бы я уже не сожалел, еще до получения вашего письма, о том, что поддался мелочным побуждениям и заговорил о приоритете, то ваше подробное письмо ясно показало бы мне, что моя обида была напрасной. Люди, которым посчастливилось сделать вклад в развитие науки, не должны позволять таким вещам омрачать радость при созерцании плодов общих усилий»[102].

Этот отрывок из переписки ученых начала XX в. хорошо вписывается в модель Мертона, иллюстрируя его тезис о двойственной природе ученых. И тот факт, что исходный импульс к этому обмену письмами исходил не от самого Эйнштейна, а от его коллеги и друга, подтверждает, что этос науки имеет институциональный, а не индивидуальный и психологический характер. Впрочем, через восемь лет Эйнштейн станет заинтересованной стороной в еще одном споре за первенство – на этот раз с математиком Дэвидом Гилбертом – и поведет себя схожим образом[103].

Очевидно, что многие ученые не скрывают своего желания получить Нобелевскую премию или почетную должность, но это не умаляет эвристической ценности модели Мертона. Она предлагает рамку для структурного социологического анализа, не ставящего во главу угла психологию индивидов, которой здесь возможно пренебречь. Институциональная значимость приоритета проявляется и в том, что научные журналы систематически указывают дату получения рукописи. Последняя важнее даты последующей публикации, которая может задержаться на месяцы и даже на годы в зависимости от того, сколько времени уйдет на ее рецензирование. Важность приоритета в открытии объясняет и то, что исследователи спешат опубликовать полученные результаты как можно раньше, даже если это результаты предварительные, а порой и вовсе сомнительные[104].